Divertente come i suoi film, la vita di Alberto Sordi

I compagni di scuola lo chiamavano "er ciccione"

Il suo primo personaggio fu quello del brigante "Fra Diavolo” interpretato a otto anni nel teatrino dell’Opera Nazionale Balilla. Assunto come procuratore per una compagnia di assicurazioni fu subito licenziato perchè riscuoteva soltanto la sua percentuale

Prima parte

Di Alberto Sordi si può ben dire che fu petulante ed inopportuno, — come il personaggio da lui reso popolare —, fin dalla nascita. Venne infatti alla luce, inopinatamente due settimane prima del previsto mentre un furioso nubifragio primaverile si abbatteva su Roma, la sera del 15 giugno del 1919. Non vi fu tempo e modo in casa Sordi, al centro del colorito e sornione quartiere di Trastevere, di chiamare neppure l’ostetrica. Fu d’altra parte un segno premonitore. Alberto veniva a rompere di schianto, proprio come un ciclone, la serena atmosfera della famiglia Sordi, di abitudini e di aspirazioni borghesi. Papà e mamma Sordi, all'arrivo del quartogenito Alberto, che era stato preceduto da due femmine. Savina ed Aurelia, e da un maschio. Giuseppe, progettarono anche per lui una esistenza tranquilla e dignitosa, corredata possibilmente da un bravo titolo di studio, o da una occupazione sicura, come avvenne, poi, per il fratello maggiore, laureatosi in ingegneria.

Ma il piccolo Alberto si faceva notare ben presto per la sua chiassosa esuberanza, dimostrando di non essere affatto il tipo da tenere nella bambagia. Ed i primi sintomi di questa ribellione al conformismo dei genitori non sfuggirono agli occhi attenti della signora Sordi che lo definì con laconica sintesi «il piccolo ribelle».

Alberto Sordi con la mamma e le sorelle sulla spiaggia di Ladispoli nell’estate del 1923. Albertino aveva quattro anni. Nella foto è il primo a sinistra con il cappello di paglia calcato sugli occhi. In piedi il fratellino Giuseppe, che ora fa l’ingegnere. Le due sorelle si chiamano Savina e Aurelia, che assomigliano moltissimo all'attore. Ma la somiglianza straordinaria è quella tra il viso di Alberto Sordi, come lo conosciamo noi ora, e quello della sua mamma. La signora Sordi chiamava il suo ultimo figliolo «il ribelle». Fin da piccolo Alberto dimostrò di non aver troppa dimestichezza con le consuetudini di vita normali

Alberto Sordi con la mamma e le sorelle sulla spiaggia di Ladispoli nell’estate del 1923. Albertino aveva quattro anni. Nella foto è il primo a sinistra con il cappello di paglia calcato sugli occhi. In piedi il fratellino Giuseppe, che ora fa l’ingegnere. Le due sorelle si chiamano Savina e Aurelia, che assomigliano moltissimo all'attore. Ma la somiglianza straordinaria è quella tra il viso di Alberto Sordi, come lo conosciamo noi ora, e quello della sua mamma. La signora Sordi chiamava il suo ultimo figliolo «il ribelle». Fin da piccolo Alberto dimostrò di non aver troppa dimestichezza con le consuetudini di vita normali

PRIME PARODIE

I primi contatti con i compagni della scuola elementare Nicolò Tommaseo non furono per l’appunto favorevoli. I propositi bellicosi e gli atroci scherzi del più giovane dei Sordi ai danni dei suoi coetanei, sortirono l’effetto di far coalizzare la scolaresca contro di lui. Fu cosi che egli divenne «er ciccione» della Tommaseo, in quanto i compagni furono certi di colpirlo nel vivo, mettendo in berlina il suo volto paffuto, il suo colorito roseo e la sua consistenza fisica. Costretto alla controffensiva, l’alunno Alberto Sordi cominciò a coltivare il suo acuto spirito di osservazione: studiò i compagni, i contegni, i gesti, le piccole manie di ognuno di essi, esibendosi quindi, fuori della classe e nelle ore di lezione, nelle primissime parodie ed imitazioni della sua carriera.

Purtroppo le sue smorfie inimitabili erano spesso indirizzate anche ai maestri, i quali, d’altro canto, si mostravano già insofferenti alla vivacità e alla improntitudine dell'irrequieto discepolo. Avveniva cosi, con somma pena dei genitori, che il precoce Alberto, a causa della sua cattiva condotta, veniva bocciato e ripeteva.

Ecco il simpaticissimo attore la sera della consegna dei «Nastri d’Argento». Sordi, premiato dai critici cinematografici come il miglior attore dell’anno, ha declamato al microfono una poesia composta da lui sull’avvenimento. I versi, senza capo nè coda, hanno il ritornello che comincia cosi: «Nastro d’argento, velo dipinto, occhio spento». Nella foto: Sordi, con gli occhiali, mentre legge la sua poesia. Alla sua sinistra il giornalista Domenico Meccoli, a destra il radiocronista Lello Bersani.

Ecco il simpaticissimo attore la sera della consegna dei «Nastri d’Argento». Sordi, premiato dai critici cinematografici come il miglior attore dell’anno, ha declamato al microfono una poesia composta da lui sull’avvenimento. I versi, senza capo nè coda, hanno il ritornello che comincia cosi: «Nastro d’argento, velo dipinto, occhio spento». Nella foto: Sordi, con gli occhiali, mentre legge la sua poesia. Alla sua sinistra il giornalista Domenico Meccoli, a destra il radiocronista Lello Bersani.

Imposta la sua volontà sui compagni. Alberto formò sbianche una «banda», di cui ben presto divenne il capo incontrastato. Le battaglie con le «gang» rivali turbavano i sonni di mamma Sordi. La signora Sordi a parte gli inconfondibili segni del valore e dell'audacia del figlio, ben visibili quotidianamente sugli abiti e sul viso, si mostrava contrariata di fronte alla straordinaria facilità di assimilazione, da parte di Alberto, dell’idioma trasteverino.

Si pensò quindi, in casa Sordi, di frenare la straripante vitalità di Alberto, mettendolo in uh collegio. Alberto parò il colpo promettendo al padre di mettersi a studiare da basso. Il professor Sordi suonatore di tromba alla Accademia di Santa Cecilia, aveva sempre sperato di avere un figlio che oscurasse la fama di Italo Tajo o di Nazareno De Angells. Tuttavia l’avvenire del piccolo Alberto non era sui palcoscenici lirici.

Intendiamoci, non che provasse repulsione o idiosincrasia per il canto, tanto è vero che per qualche arino prese lezioni da un buon professore ma la prosa esercitava su di ral un fascino Irresistibile. Difatti a dodici anni calcava già le tavole di un palcoscenico (ala pure quello dell'Opera Nazionale Balilla) per interpretare il ruolo di un feroce brigante, il meno adatto che si potesse affidargli. Manco a dirlo i genitori si opponevano a che egli trascurasse gli studi scolastici e le lezioni di canto a causa di futili recite teatrali Ma Alberto fu cosi abile nel decantare a papà e a mamma le sue illimitate possibilità artistiche nel campo della prosa che gli ignari genitori si dissero: «Non abbiamo in casa un Italo Tajo. Pazienza. Avremo un Ermete Zacconi». Nel teatro dell’Opera Nazionale Balilla, Alberto appariva in scena paludato da Fra Diavolo, spargendo il panico tra gli astanti: poco dopo interveniva Saputine, il forte e coraggioso, una specie di Gordon autarchico che in men che non si dica brutalizzava il brigante assoggettandolo ai suoi voleri.

Un’altra foto dell’album di famiglia. Sordi a nove anni. Alberto era un ragazzo intelligentissimo, ma veniva regolarmente bocciato a scuola per la cattiva condotta e la sua irrequietezza.

Un’altra foto dell’album di famiglia. Sordi a nove anni. Alberto era un ragazzo intelligentissimo, ma veniva regolarmente bocciato a scuola per la cattiva condotta e la sua irrequietezza.

A dodici anni Alberto inaugurò il primo cappello da uomo. Suo padre aveva deciso di metterlo in collegio. Ma Alberto evitò questa punizione promettendo che avrebbe studiato canto.

A dodici anni Alberto inaugurò il primo cappello da uomo. Suo padre aveva deciso di metterlo in collegio. Ma Alberto evitò questa punizione promettendo che avrebbe studiato canto.

DOMATORE MARCATO

Tre anni dopo questo «debutto» di Alberto, papà Sordi avuta un’ottima offerta di lavoro a Milano decise di trasferirsi con tutta la famiglia nella metropoli lombarda.

Alberto aveva quindici anni e si sentiva pronto a conquistare il mondo. Per cominciare dovette però accontentarsi di un posto di fattorino in una grande azienda. Poi si mise in commercio, come rappresentante di lamette da barba e in un secondo tempo di prodotti alimentari. Ma ognuna di queste attività fu di brevissima durata. Pur di entrare nel mondo dello spettacolo rispose perfino ad un’inserzione su un giornale a messo della quale un circo, attendato alle porte della città, faceva richiesta di un provetto domatore di bestie feroci.

Il colloquio con il proprietario del circo, un tedesco sospettoso e grifagno, si concluse con un: «Bene, giovanotto. Facciamo subito una prova decisiva nella gabbia dei leoni». Al perentorio invito Alberto fu costretto a confessare la sua scarsa dimestichezza con i leoni e le belve in genere. Tutto si risolse, fortunatamente, con molte risate e una formidabile bevuta di birra.

Gli alunni della 4a classe elementare Nicolò Tommaseo a Roma. Sordi è il ragazzo a sinistra del maestro con la fascia di capoclasse al braccetto. I compagni lo avevano soprannominato «er ciccione». Ben presto Alberto divenne il capo di una organizzata «banda» di ragazzini.

Gli alunni della 4a classe elementare Nicolò Tommaseo a Roma. Sordi è il ragazzo a sinistra del maestro con la fascia di capoclasse al braccetto. I compagni lo avevano soprannominato «er ciccione». Ben presto Alberto divenne il capo di una organizzata «banda» di ragazzini.

Milano ospitava in quel periodo numerose compagnie di prosa e di rivista e non poche scuole di specializzazione, frequentando le quali si poteva conoscere gente dell’ambiente e tentare il gran salto. Attraverso una serie di raccomandazioni Sordi riuscì ad essere ricevuto da Varini e Berti, allora direttori dell'Accademia di Arte Drammatica. Ma fu sopratutto la signora Varlnl che prese in simpatia la giovanissima recluta. Alberto, malgrado avesse allora sedici anni, vantava già. una voce calda e matura da primo attore e uno sviluppo fisico da ventenne. La valente insegnante si propose pertanto di fargli seguire i corsi per metterlo in grado di affrontare la scena in un paio di anni.

LA "BANCA SORDI”

Sordi però aveva fretta di riuscire e di rendersi indipendente da un punto di vista economico dalla famiglia che non poteva permettersi il lusso di mantenerlo, anche se le sue sorelle, diplomate maestre ed il fratello Giuseppe, laureato in ingegneria, cominciavano già a guadagnare.

A questo punto occorre precisare che Alberto Sordi non è mai stato un vitellone, non ha mai fatto parte di quella categoria di fannulloni di parassiti che trascorrono le loro giornate al biliardo, al cinema, nei caffè, con le mani in tasca, in attesa che il tempo passi.

Quando Alberto aveva quindici anni suo padre fu trasferito da Roma a Milano. Prima di lasciare la capitale Sordi si fece fare questa foto, convinto di diventare un divo del cinematografo.

Quando Alberto aveva quindici anni suo padre fu trasferito da Roma a Milano. Prima di lasciare la capitale Sordi si fece fare questa foto, convinto di diventare un divo del cinematografo.

Dall'età di quindici anni Sordi ha sempre lavorato, teso alla ricerca di sè stesso. Abbandonata quindi l'accademia d’arte drammatica e la sua protettrice, Alberto, sempre più dinamico e voglioso di guadagnare, riprese il viavai negli uffici, nelle fabbriche, negli studi alla ricerca di un qualunque occupazione che gli rendesse del denaro. In quel periodo gli passò perfino per la mente l’idea che Milano, città ricca e industriosa, necessitasse di una «Banca Alberto Sordi». Suo padre riuscì a fatica a dissuaderlo dall'impresa.

Infranto il suo sogno di diventare il Rotschild milanese, Sordi diventò produttore di una importante compagnia di assicurazioni. I suoi primi contatti con i clienti non avrebbero potuto essere più deludenti, malgrado la bella presenza e la facilità di linguaggio. Sordi studiò varie interpretazioni del personaggio dell'assicuratore, vantando i meriti e i vantaggi della sua polizza, ora con modi affabili, persuasivi, amichevoli ma ostinati, ma con toni autoritari decisi inequivocabili. Invano. Eppure doveva riuscire.

Dopo aver vagliato a lungo le cause del suo insuccesso, l'assicuratore Alberto Sordi decise di cambiare tattica. Abbandonò anzitutto le lussuose ma improduttive zone del centro e cominciò a suonare alle case della periferia sciorinando immediatamente i postulati di quella che definiva l'assicurazione dei poveri. Perchè la trappola assicurativa da lui congegnata scattasse, era indispensabile la presenza in casa di un bambino. Nelle famiglie senza prole era inutile tentare. Una volta trovatosi di fronte ad un padre, o ancor meglio ad una madre prolifica, il neo-assicuratore cominciava a parlare con solennità di doveri verso la prole, prospettava, quindi, con toni patetici l'eventualità che, — i casi della vita sono tanti — un giorno, un deprecato giorno, i loro figli potessero finire in una strada se non addirittura tra gli orfanelli, tra i Martiniti. Come evitare un simile pericolo, una così tragica prospettiva ed assicurare in ogni caso al propri figli una vita serena, da nababbi? Semplicissimo. Bastava firmare un modulo e versare la modesta irrisoria somma di cinque lire, li gioco era fatto,

A Pisa, nel 1939. Alberto aveva vent’anni, aveva fatto molti mestieri per guadagnarsi da vivere, a cominciare da quello di fattorino. Si era persino presentato a un circo come domatore.

A Pisa, nel 1939. Alberto aveva vent’anni, aveva fatto molti mestieri per guadagnarsi da vivere, a cominciare da quello di fattorino. Si era persino presentato a un circo come domatore.

PRODUTTORE SOLESTE

Le cinque lire, versate a titolo di caparra per l'assicurazione, rappresentavano in realtà la percentuale del produttore e di conseguenza finivano nelle tasche del diabolico assicuratore. Ma il trucco fu scoperto allo scadere del primo mese. Infatti gli esattori che la compagnia di assicurazione inviò per l’esazione della prima rata non trovarono neppure uno dei presunti clienti, firmatari dei modulo, disposto a versare una sola lira.

Al sentire parlare di rate, costoro cadevano dalle nuvole. Dichiaravano di non aver mai promesso nulla di simile al giovanotto bruno, simpatico, gioviale, che aveva intascato le cinque lire, in cambio della promessa di un avvenire felice per le loro creature. E qualche esattore che tentò la maniera forte per ottenere il versamento della prima rata fu buttato anche in malomodo giù per le scale. E' superfluo aggiungere che la compagnia si rese conto dei vari motivi di una così straordinaria affluenza di clienti, la cui adesione alla polizza assicurativa era vantaggiosa esclusivamente per il solerte produttore Alberto Sordi. Della cui opera la compagnia decise immediatamente di privarsi.

Debuttò verniciato di bianco

Aveva cominciato a recitare nella compagnia di Zacconi, ma fuggì dopo pochi giorni perchè voleva fare l’attore di rivista. Uno dei suoi “numeri” ebbe tanto successo che venne richiesto anche dagli agenti accorsi ad arrestarlo per schiamazzi

Seconda parte

Proprio quando cominciava a convincersi di avere la stoffa per diventare il «Re degli assicuratori», Alberto Sordi fu clamorosamente messo alla porta e si trovò di punto in bianco senza arte nè parte. Chi gli avrebbe dato più un soldo di credito? Ma, diamine! La signorina Varini! — si disse Sordi. Sta di fatto che, in men che non si dica, la sua antica protettrice ottenne il miracolo: Alberto Sordi veniva accolto — a seguito di una calda raccomandazione della gentildonna — nella compagnia del grande Ermete Zacconi, che recitava allora al teatro Politeama.

Alberto Sordi, nella divisa di « figlio della lupa », come apparve sul palcoscenico in uno dei «numeri» più divertenti di «Soffia so’». Siamo nel 1945, Alberto Sordi ha debuttato già da qualche anno nella rivista ed è già uno degli attori più applauditi per la sua irresistibile comicità.

Alberto Sordi, nella divisa di « figlio della lupa », come apparve sul palcoscenico in uno dei «numeri» più divertenti di «Soffia so’». Siamo nel 1945, Alberto Sordi ha debuttato già da qualche anno nella rivista ed è già uno degli attori più applauditi per la sua irresistibile comicità.

Chiunque altro nelle sue condizioni avrebbe ringraziato il cielo per una così insperata ed immeritata fortuna. Ma il giovane Alberto non era lusingato di tanto onore e di tanto Maestro. Aspirava a ben altro. Soprattutto ad entrare a far parie della compagnia di riviste Aldo Fabrizi-Anna Fougez. Fu così che un giorno disertò le prove della «Zacconi» per presentarsi all’amministratore della «Fabrizi-Fougez». E con la sua inimitabile faccia tosta, Sordi riuscì a convincerlo delle sue strepitose qualità di attore brillante. Il suo talento — fece intendere all’amministratore, travolto da tanta sicumera— aveva innervosito il grande Zacconi, al punto da rendere impossibile ima sua coabitatone con il Sommo Interprete. Insomma, se lo avessero assunto per interpretare due o tre sketch o, meglio, per presentare la rivista, disse, lo spettacolo ne avrebbe guadagnato almeno del cinquanta per cento.

La sua parlantina fece centro. L’amministratore della compagnia, certo di trovarsi di fronte, a dir poco, un novello Petrolini, scritturò la giovane «rivelazione» con la paga astronomica di lire diciotto giornaliere. E, buon per lui, non dovette pentirsi della affrettata decisione. Il presentatore Alberto Sordi seppe guadagnarsi un discreto successo; purtuttavia non riuscì ad affermarsi e a mettersi in luce come avrebbe potuto, in quanto la stagione era al termine e la compagnia si sciolse poche settimane dopo il suo esordio.

Nel 1940, recluta di Fanteria, Sordi suonava il sassofono nella banda del Reggimento.

Nel 1940, recluta di Fanteria, Sordi suonava il sassofono nella banda del Reggimento.

Nel 1942 Sordi ottiene il suo primo grande successo comico, con «Il buco nel guanto»

Nel 1942 Sordi ottiene il suo primo grande successo comico, con «Il buco nel guanto»

In attesa di un nuovo ingaggio in un'altra compagnia di riviste, per la stagione Sordi avrebbe potuto ritornare ancora una volta all’Accademia. Era certo che la signora Varini non gli serbava rancore per i suoi colpi di testa. A quell'età non si sa bene quel che si vuole e si tentano più strade, non tutte maestre. Alberto si rendeva conto però nello stesso tempo, che uno studio in senso accademico avrebbe ucciso il personaggio che si sforzava di creare, un tipo ben caratterizzato che, ne era certo, si attagliava alle sue possibilità e lo avrebbe fatto uscire, anche nel teatro di rivista, dalla genericità in cui lo si voleva fatalmente costringere.

UOMO STATUA

Tenne duro tutta l'estate, sbarcando il lunario in mille modi e, agli inizi della nuova stagione teatrale si presentò alla riunione del complesso Riccioli-Nanda Primavera che doveva andare in scena con la rivista «Ma in campagna è una altra cosa». Al termine della riunione tutte le parti erano state assegnate, tranne quella da dare a Sordi, per lo ottimo motivo che tale parte non esisteva. Rimasto solo sul vasto palcoscenico Sordi si mise a meditare sulla sua malasorte.

Ancora una volta una amabile signora fu la sua salvatrice. La signora Petri, coreografa della compagnia Riccioli colpita dal suo stato di prostrazione e di sconforto e osservando le fattezze delicate e gentili del giovane Alberto, pensò che tutto sommato, egli non avrebbe certo deluso nel ruolo di statua del fauno, compresa in una creazione coreografica, eseguita dalle sorelle Wassilieva e che, appunto, si intitolava; Le ninfe e il fauno.

C’era stato, però, un periodo in cui Sordi, il comicissimo Sordi, aveva interpretato sullo schermo personaggi sentimentali o addirittura drammatici. Questa foto risale al principio del 1942. Sordi apparve nel film «La Signorina» accanto a Laura Nucci, allora attrice quotatissima.

C’era stato, però, un periodo in cui Sordi, il comicissimo Sordi, aveva interpretato sullo schermo personaggi sentimentali o addirittura drammatici. Questa foto risale al principio del 1942. Sordi apparve nel film «La Signorina» accanto a Laura Nucci, allora attrice quotatissima.

Sordi non aveva altra possibilità di scelta. Accettò di esordire nelle «arti figurative» e poche sere dopo, abbondantemente verniciato di bianco, inguainato in una pelle di daino, prese posto su di un piedistallo, attorno al quale le danzatrici cominciarono a volteggiare. Il suo debutto come uomo-statua gli fece correre il rischio di calcare le tavole di un palcoscenico per l’ultima volta in vita sua. E ciò non per la sua inesperienza o per le sue troppo vaghe affinità con un satiro, chè del resto gli si chiedeva soltanto di rimanere immobile su uno zoccolo di legno per dieci minuti circa bensì a causa di una irresistibile corrente d’aria proveniente dalle quinte. Durante tutte il tempo della rappresentazione, il nostro eroe, già molto raffreddato fu tormentato da un inesorabile formicolio al setto nasale, sempre sul punto di prorompere in un sonoro starnuto. Fortunatamente riuscì ad evitare starnuto e polmonite e a meritarsi un posto onorato tra le statue viventi.

Anche come statua di fauno la vita non fu facile per Alberto Sordi, che pure godeva le simpatie della maestra coreografa. Il suo numero in realtà corse spesso il rischi di naufragare nel ridicolo a causa di incidenti imprevedibili quali quello verificatosi al teatro Mercadante di Napoli, quando la parrucca ricciuta e fornita di piccole corna, che cingeva il capo del fauno si staccò improvvisamente a causa dell’eccessivo ardore tersicoreo delle due prosperose ninfe.

Comunque, animato da una forza d'animo non indifferente, Sordi resistette sul piedistallo del fauno per oltre quattro mesi. Poi abbandonò la compagnia.

Era ancora molto giovane, aveva appena diciotto anni ma voleva a tutti i costi «riuscire». Tentò mille strade facendo affidamento ora sulla sua spigliatezza, ora sulla duttilità della sua voce. Tra l’altro decise di partecipare al concorso indetto dalla MGM per la scelta del doppiatori italiani di Oliver Hardy e Stan Laurei. La sua prova entusiasmò i tecnici della casa americana e fu prescelto fra migliaia di concorrenti per dare voce e carattere al personaggio di Ollio mentre un altro candidato, Zambuto, fu chiamato a tradurre per gli schermi italiani Stan Laurel.

Il successo fu immediato, tanto che Sordi finì per rientrare nella compagnia Riccioli, non più come fauno ma nei panni di un maggiordomo americano. dotato della voce del famoso ciccione hollywoodiano, e coinvolto in una serie di situazioni comiche paradossali Il personaggio «fonico» creato da Sordi divenne ben presto così popolare che, in quell’epoca, tra i giovanotti, era di moda fare l’imitazione di Ollio, che era poi, in realtà, l'imitazione di Sordi.

I PRIMI FILM

E, certamente, l’interpretazione fonica di Oliver Hardy da parte di Sordi contribuì non poco alla strepitosa affermazione in Italia del comico americano. La voce di Sordi venne contesa da numerose ditte industriali, che gli chiedevano di interpretare alla radio sketchs pubblicitari. La Fonit si affrettò ad ingaggiarlo per fargli incidere alcune fiabe dedicate al ragazzi.

Sordi era sommerso dalle offerte di lavoro. Eppure non era soddisfatto, perchè, in fondo, la sua personalità fìsica ed artistica restava in ombra. E papà Sordi, che nel successo «vocale» del figlio vedeva una vittoria delle sue teorie tornò a insistere perchè Alberto studiasse canto. Tu hai un tesoro nella gola, figlio mio — non si stancava di ripetergli.

Intanto però, bene o male, Sordi aveva messo il naso nel cinema. Tanto è vero che il regista Marcel l'Herbier lo mandò a chiamare. Ma per affidargli nel film «La principessa Tarakanova» un ruolo drammatico: quello di un giovane emissario della principessa che crede e s’immola per la causa. Il primo ruolo brillante, sullo schermo, Sordi lo deve al regista Carlo Campogalliani che lo scritturò per il film «La notte delle beffe».

La sua soddisfacente prestazione in questo film gli procurò altre due scritture cinematografiche, sempre in ruoli comici, ma di secondo piano, in «Cuori nella tormenta» e ne «La Signorina», accanto a Laura Nucci.

Il primo ruolo di giovane brillante, sullo schermo, Sordi lo interpretò nel 1939, in un film in costume che si intitolava «La notte delle beffe». Era riuscito ad entrare nel cinema facendo il doppiatore, per la versione italiana, di Oliver Hardy, il grassone di Hollywood. La «voce» di Sordi era una delle più richieste.

Il primo ruolo di giovane brillante, sullo schermo, Sordi lo interpretò nel 1939, in un film in costume che si intitolava «La notte delle beffe». Era riuscito ad entrare nel cinema facendo il doppiatore, per la versione italiana, di Oliver Hardy, il grassone di Hollywood. La «voce» di Sordi era una delle più richieste.

Finalmente, quando nel 1941 si presentò per Alberto Sordi la grande occasione di mettersi in luce, ne «I tre Aquilotti» anche a causa del notevole successo commerciale che ebbe il film, la guerra lo bloccò sulla via della celebrità. La produzione cinematografica, infatti, subì una netta evoluzione e di film leggeri se ne produssero sempre meno. E Sordi divenne recluta nell’81° Fanteria.

Perfino sotto le armi, ebbe modo di fare sfoggio delle sue qualità artistiche, questa volta come suonatore di sassofono nella banda del Reggimento. Si trattava di un complesso bandistico di prim’ordine in quanto vi multavano autentici direttori d’orchestra, tra i quali il celebre Previtali, trasformato in suonatore di triangolo! Superfluo precisare che tra cotanto senno Sordi veniva tollerato in quanto sapeva rendersi a tutti estremamente simpatico.

Ma la parentesi musicale si esaurì molto rapidamente. Nel 1942, ottenuta l’esenzione dal servizio militare Sordi entrò nel complesso Za Bum organizzato da Mario Mattoli. La compagnia debuttò al cinema Galleria di Roma con un programma assai vario ed un complesso di attori di prim’ordine, per lo più disoccupati del cinema e del teatro di prosa, tra i quali Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Carlo Ninchi, Isa Pola, Roldano Lupi, Carlo Campanini, ecc. Sordi presentava lo spettacolo.

Sin dalle prime rappresentazioni Sordi avviò un cordiale discorso con gli spettatori, che spesso dominati dall’abilità, dal brio, dalla disinvoltura, dalle sue trovate sceniche, dai suoi travestimenti fregoliani, dalle sue gustose imitazioni, si abbandonavano ad una euforia incontrollata fino ad eseguire pedissequamente in platea le bizzarre lezioni di ginnastica da camera, accompagnate dall’orchestra, che egli impartiva dal palcoscenico.

Al primo «Za Bum» seguirono immediatamente altri spettacoli numerati che, visto il sempre crescente concorso di pubblico, furono allestiti con maggiore dovizia di mezzi, in teatri di prim’ordine, con la partecipazione di altri divi del cinema e del teatro quali Olga Villi, Andrea Cecchl, Vera Carmi, Ada Dondlnl, Galeazzo Benti, ecc.

Sordi divenne ben presto il beniamino del pubblico e certi suoi sketchs, come il «Buco nel guanto», entrarono a far parte di diritto tra i classici del genere, tanto che recentemente Alberto l’ha replicato per l'ennesima volta davanti alle telecamere della RAI TV di Milano. Il «Buco nel guanto» è legato ai ricordi artistici di Sordi anche per un singolare episodio connesso alla sua affermazione.

Sordi (con gli occhiali) in «Le signorine della villa accanto».

Sordi (con gli occhiali) in «Le signorine della villa accanto».

«Giarabub» fu la prova del fuoco per Alberto Sordi attore drammatico. I produttori erano convinti avesse «una maschera tragica». Cinque anni prima, nel 1937, era per i produttori un «personaggio sentimentale»

«Giarabub» fu la prova del fuoco per Alberto Sordi attore drammatico. I produttori erano convinti avesse «una maschera tragica». Cinque anni prima, nel 1937, era per i produttori un «personaggio sentimentale»

IN MEZZO ALLA STRADA

Una notte, uscendo dal Quirino di Roma, dopo la «prima» dello spettacolo Za Bum n. 2 cui era stata tributata, come al solito, una trionfale accoglienza, l’attore fu attorniato da una folla di studenti e di ammiratori, alcuni dei quali abitudinari della «claque», non avevano potuto assistere alla rappresentazione, a causa del «tutto esaurito». Gli echi della straordinaria comicità di Sordi nella sua creazione «Il buco nel guanto» erano stati captati, all'uscita, da coloro cui era stato precluso l’ingresso In teatro. E Sordi, allora fu pregato di bissare ancora una volta lo sketch. In mezzo alla strada.

Sebbene fosse provato da tre ore e mezzo di spettacolo. Sordi cercò di salvarsi promettendo a tutti biglietti di favore per le prossime repliche, ma. alla fine, dovette cedere, travolto dalle calde insistenze dei presenti, i quali minacciavano di accompagnarlo a casa e di attendere che cenasse e si riposasse. Ma quella rappresentazione straordinaria, in mezzo alla via, nel cuore della notte, non doveva riuscire gradita ad un pacifico borghese, che non si sa se disturbato nel sonno, o messo in sospetto dall'insolito assembramento, si affrettò a chiamare la polizia. Accorse dal vicino commissariato un pattuglione di agenti. Costoro però, resisi conto di quanto stava accadendo, anziché disperdere i nottambuli o minacciarli di arresto per schiamazzi, intimarono a Sordi di replicare ancora una volta «Il buco nel guanto».

Cervi se lo trovò in scena chiuso dentro un sarcofago

Come i compagni di gioventù, anche gli attori di cui divenne amico dovettero subire le burle nate dalla sua fantasia inesauribile

Terza parte

Nei dieci anni che seguirono, dopo i brillanti successi negli spettacoli Za Bum, Alberto Sordi fu scoperto almeno dieci volte, cioè, in media, una volta all'anno. La radio e le compagnie di rivista gli rinnovavano ogni anno i contratti. Ma nell’ambiente del cinema egli non riusciva mai a sfondare, a diventare famoso. Era soltanto molto simpatico: a tutti. Tra i grandi attori di prosa, per esempio, Sordi è stato sempre di casa. La sua familiarità con Cervi, con la Pagnani, con Dina Galli. Stoppa, la Morelli era cosi aperta, quasi intima, che lo autorizzava sovente a giuocare ai loro danni scherzi atroci.

Una sera, a Milano, mentre si recitava la commedia «Il signore che venne a pranzo», Gino Cervi che era di scena e che secondo le necessità del copione doveva aprire un sarcofago, ne vide sbucare improvvisamente e inaspettatamente Alberto Sordi, inappuntabilmente vestito da cameriere. «Il signore ha suonato?», chiese, inchinandosi a Cervi che lo guardava sbalordito. «No, no, potete andare», cercò di rispondere il povero attore, mentre sospingeva Sordi verso le quinte nell’assurda speranza che il pubblico non si accorgesse dello scherzo. E l'altro, imperturbabile: «Eppure, signore, avrei giurato di aver sentito suonare». Cervi finì per mettersi a ridere.

Ecco come vedremo Alberto Sordi in uno dei suoi prossimi film. Sordi fa la parte di un americano che si trova a Roma in vacanza. Al successo cinematografico Sordi è arrivato soltanto dopo anni di brillatiti affermazioni la radio e negli spettacoli di rivista; si affermò di colpo col personaggio del «vitellone».

Ecco come vedremo Alberto Sordi in uno dei suoi prossimi film. Sordi fa la parte di un americano che si trova a Roma in vacanza. Al successo cinematografico Sordi è arrivato soltanto dopo anni di brillatiti affermazioni la radio e negli spettacoli di rivista; si affermò di colpo col personaggio del «vitellone».

Una burla quasi analoga Sordi la organizzò d'accordo con Aroldo Tieri a Dina Galli e Rina Morelli. Nell’intervallo tra il primo e il secondo atto della commedia «Arsenico e vecchi merletti» i due mattacchioni si nascosero sul palcoscenico dentro una cassapanca. Durante la rappresentazione la Morelli ignara di tutto, notò ad un certo punto che il coperchio delia cassa di tanto In tanto si muoveva. Agitatissima si avvicinò al mobile, ne sollevò un poco il coperchio e quando si accorse che vi erano rinchiusi Sordi e Tieri, dopo un breve attimo di smarrimento richiuse In fretta e si allontanò come se nulla fosse. La Galli invece, dopo avere anche lei sbirciato dentro la cassapanca, spinse con forza il coperchio e diede un giro di chiave. Cosi Sordi e Tieri non poterono uscire dall’incomodo nascondiglio se non alla fine del terso atto semiasfissiati e morti di paura, accolti dalle risate e dal lazzi di tutta la compagnia.

L’Imperturbabilità, del resto, è sempre stata una delle qualità più evidenti e più preziose di Sordi. Era ancora alle prime armi, nel teatro di rivista, quando una sera, durante uno spettacolo, inciampò in un albero-quinta facendolo rovinare con fragore sulle tavole del palcoscenico. I presenti furono presi dal panico, ma Sordi niente affatto sgomento commentò l’accaduto a voce alto: «Perfino gli alberi cadono schiantati al mio passaggio!». E l’infortunio si trasformò in un formidabile pop che ebbe immediato presa sul pubblico, tanto che, le sere successive, l’albero-qulnta venne fatto cadere vedutamente.

Dopo le sue brillanti affermazioni negli spettacoli Za Bum. Sordi ai poteva dunque considerare ormai nell’anticamera della celebrità. Passava da un successo all’altro: dopo la rivisto di Galdieri «Soffia so’», con la Magnani e Viarisio, e «Imputati alziamoci», sempre di Galdieri, con Olga Villi, Rossano Brazzi e Pavese, recitò in «E lui dice» accanto a Bonucci e Caprioli. La critica cominciò ad occuparsi di Sordi ammettendo che la rivisto aveva espresso una nuova personalità comica fornito di sfumature intelligenti e personalissime, un attore veramente nuovo, moderno e comunicativo. D cinema non avrebbe potuto più voltargli le spalle. I produttori e 1 registi si sarebbero dovuti finalmente occupare di lui. Ma, purtroppo, nel cinema la carriera di un giovane è un po’ nelle mani dei registi cosi come nel calcio la fortuna di un giocatore dipende in buona parte dagli allenatori.

Registi e produttori chiamarono infatti Alberto Sordi, ma solo per affidargli ruoli secondari, scialbi o comunque non adatti alle sue possibilità. Vennero «Le miserie di monsù Travet» e «Giovanni Episcopo». In quest'ultimo film Sordi ebbe addirittura il ruolo di «cattivo».

Deluso da queste prove il nostro attore si allontanò dal cinema deciso a non riavvicinarvisi se non quando avesse potuto imporre il suo personaggio, quel personaggio che stava preparando da anni, pazientemente, con l’aiuto di due o tre amici umoristi, un personaggio vero e credibile che non fosse il risultato del copione ma l’ispiratore del copione stesso, che rifuggisse dalla mimina in funzione della battuta, ma trovasse la battuta in funzione della mimica.

Egli decise pertanto di affidarsi alla radio, soprattutto per sperimentare e affinare un nuovo carattere, un tipo inconfondibile. Era certo inoltre che la popolarità procuratagli dalla radio a-vrebbe fatto da trampolino per il suo nuovo tentativo cinematografico.

Nel film «Amori di messo secolo» Sordi interpretò il personaggio caricaturale dello squadrista vanesio. Qui è in una scena di danza con l'attrice-ballerina Alba Arnova. I primi film di Sordi furono poco fortunati, tanto da convincerlo a non metter più piede in un teatro di posa. Era molto scoraggiato, e aveva quasi deciso di cambiar mestiere: voleva fare il boxeur.

Nel film «Amori di messo secolo» Sordi interpretò il personaggio caricaturale dello squadrista vanesio. Qui è in una scena di danza con l'attrice-ballerina Alba Arnova. I primi film di Sordi furono poco fortunati, tanto da convincerlo a non metter più piede in un teatro di posa. Era molto scoraggiato, e aveva quasi deciso di cambiar mestiere: voleva fare il boxeur.

NASCE LO SCOCCIATORE

Per tre anni consecutivi Alberto tastò dunque il polso del pubblico attraverso il microfono, creando numerose rubriche e presentando nuovi personaggi bizzarri, da il «Signor Coso» a «Mario Pio», al «Conte Claro». Soprattutto il personaggio di «Vi parla Alberto Sordi» Inserito nel programma «Op-là» fu accolto con freddezza, anche perchè la rubrica mancava di una chiave precisa e da figura creata da Sordi (un tipo buono, pacifico, patetico) era priva di quella vena comica piuttosto elementare cui è avvezzo il radioascoltatore italiano. Malgrado l’ostilità dei più, Sergio Pugliese e Vittorio Veltroni, che in quel tempo erano alla direzione dei programmi, pregarono Sordi di insistere, sia pure modificando e puntualizzando il personaggio. Alberto si impegnò con la consueta tenacia. E. finalmente, il personaggio dello inopportuno, del petulante, dello scocciatore piuttosto melenso ma colorito, loquace, per intenderci il personaggio di «Mamma mia che impressione», venne alla luce.

Sordi sostiene che questo tipo nacque per caso. In quel tempo egli arrotondava i suoi compensi radiofonici con prestazioni al doppiaggio. E non soltanto si limitava a prestare la sua voce ai Oliver Hardy ma anche a popolarissimi eroi delle platee, tra i quali Robert Mitchum. I numerosi impegni gli impedivano però di presentami in sala di doppiaggio con la richiesta puntualità ed accadeva che per immedesimarsi nella vicenda' ed entrare nello spirito dell’attore da doppiare egli chiedesse continua-mente schiarimenti ai colleghi, interrompendoli magari durante il lavoro. Costoro, seccati e infastiditi presero a zittirlo e a insolentirlo. Da queste situazioni, afferma Sordi, gli venne In mente l’Idea del personaggio di «Mamma mia che impressione!».

Il tipo inventato da Sordi divenne ben presto popolare e le repliche della rubrica si susseguirono per novantaquattro trasmissioni consecutive. Grazie alla radio, Sordi era finalmente diventato famoso. Egli non si rendeva conto però che il pubblico si era affezionato più che altro ad una voce, ad una non alle sue espressioni, alla sua mimica. Sullo schermo, gli elementi del suo successo radiofonico sarebbero stati sufficienti a garantirgli un pari trionfo?

L’esito di «Mamma mia che impressione», da lui realizzato in collaborazione con De Sica e Zavattini, difatti non fu felice, forse anche perchè in quel periodo, reflazione del film comico basato sulla battuta proibita e le smorfie buffonesche era giunta all’apice, mentre il film di Sordi e di De Sica voleva essere ambiziosamente o semplicemente un film umoristico. «Il pubblico non ci comprese», sostiene Sordi a questo riguardo. «o noi non comprendemmo il pubblico». Tuttavia anche in questa occasione non mancarono quelli che sentenziarono: «Però, quel Sordi. Che scoperta. Farà strada».

L’insuccesso fece cadere Sordi in uno stato di sfiducia forse per la prima volta nella sua carriera. Decise di non mettere più piede in un teatro di posa, o in una sala di registrazione. Gli balenò perfino in mente l’idea che avrebbe potuto mettersi a fare il boxeur. Il fisico glielo permetteva. Le soddisfazioni non gli sarebbero mancate. Ma, incitato anche dagli amici, trovò presto il coraggio di ricominciare da capo, in attesa del momento opportuno. Eravamo nel ’52 e l’ondata dei film comici continuava ad imperversare. L’ottanta per cento della produzione cinematografica italiana comprendeva film con Totò, Rascel, Billi, Riva, Scotti, Tognazzi, Luzi, Croccolo, Chiari, Campanini, soli, in coppia, o in gruppo. Anche a Sordi vennero offerte delle «partecipazioni», ma egli ebbe il buon senso di rifiutare.

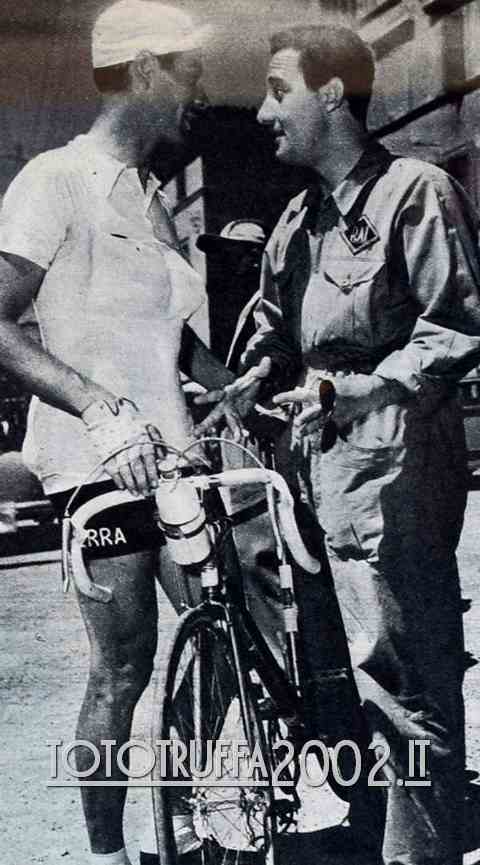

Qualche anno fa Sordi seguì il Giro d’Italia, come inviato speciale della RAI. Disse al ritorno che gli era sembrato di aver fatto la campagna elettorale. «Per chi?», gli domandarono. «Ma per Sordi, si capisce». Nella foto è insieme a Ugo Koblet.

Qualche anno fa Sordi seguì il Giro d’Italia, come inviato speciale della RAI. Disse al ritorno che gli era sembrato di aver fatto la campagna elettorale. «Per chi?», gli domandarono. «Ma per Sordi, si capisce». Nella foto è insieme a Ugo Koblet.

AL GIRO D’ITALIA

Ritiratosi in buon ordine da Cinecittà tornò alla radio dove fu accolto dagli ascoltatori con immutata simpatia e quando nel 1953 Federico Fellini gli offrì i panni dello «Sceicco bianco» ovvero del divo dei fumetti, Sordi ritenne allora che fosse giunto veramente il suo momento e che lo «Sceicco bianco» con quel regista sarebbe stato il film della sua definitiva rivelazione.

Purtroppo il film di Fellini ebbe un contrastatissimo successo di critica sia a Venezia, dove fu presentato al Festival, che al momento della distribuzione. Commercialmente il film si rivelò un disastro, anche perchè non lanciato opportunamente. Si trattava di una satira troppo raffinata per essere gustata da chi in quel periodo era abituato ad esempio alle battute del soldato Croccolo e alle filastrocche del Capataz.

Ancora una volta, tuttavia, si tornò a parlare della «scoperta» Sordi. Malgrado tutto, lo «Sceicco bianco» rappresentava decisamente un passo avanti rispetto a «Mamma mia che impressione». Sordi lavorava anche in altri campi: partecipò alla rivista di Garinei e Giovannini «Gran Baraonda», accanto alla Osiris e fu inviato speciale della Rai al seguito del Giro d’Italia.

IL BULLO ROMANO

Il «Giro» fu per Sordi una specie di campagna elettorale. Si rese conto della sua popolarità. Dopo tante amarezze e delusioni Alberto non avrebbe mai creduto di ricevere un’accoglienza trionfale, come avvenne durante tutto il percorso della classica corsa ciclistica italiana. Ovunque, accanto alle scritte inneggianti a Bartali e a Coppi c’erano bandieroni di incitamento ed evviva ad Alberto Sordi, agitati da parroci di campagna e da giovani cattolici, fanatici ammiratori del «compagnuccio della parrocchietta».

Ripresentatisi l’anno seguente a Venezia con «I vitelloni» Fellini e Sordi vi trovarono una entusiastica accoglienza. Tanto lunga e penosa era stata l’attesa nell’anticamera della celebrità, tanto più clamoroso immediato e imprevisto fu il trionfo. L’ascesa di Sordi nella considerazione del pubblico e soprattutto dei registi e dei produttori fu travolgente. E ciò è avvenuto anche perchè Sordi è l’antitesi del divo. Cordiale con tutti, mai coinvolto in scandali o pettegolezzi, nè di natura mondana nè di natura sentimentale, niente affatto eccentrico e vanaglorioso, non ha mai voluto e non saprebbe forse adeguarsi al tenore di vita di una «stella». Sordi diserta normalmente i night-clubs, conduce una vita privata, tranquilla, discreta e decisamente borghese. Soltanto recentemente si è parlato di una sua passioncella per Uta Franzmayer, una ricca ereditiera austriaca di appena diciott’anni che Sordi avrebbe conosciuto l’anno scorso a Bad-Gadstein, quando si recò in Austria per curarsi, con la segreta speranza di smaltire qualche chilo di grasso superfluo.

Al trionfo de «I vitelloni» seguirono negli ultimi mesi altri successi più o meno incontrastati tra i quali merita di essere citato quello di «Un giorno in Pretura». Con questo film Sordi ha imposto un altro suo personaggio, il tipo del bullo romano, un giovanotto aggressivo che vive di espedienti e sogna avventure alla Pecos Bill.

Il tempo in cui Sordi meditava di fare il boxeur o l’assicuratore oggi non è più che un pallido ricordo. Un periodo tuttavia incombe sul suo avvenire cinematografico: cioè, che dopo anni di astinenza egli non voglia fare indigestione di film. Sarebbe un errore imperdonabile oggi che la sua popolarità non conosce confini, tanto che si costituiscono in tutta Italia Clùbs del Vitelloni di cui egli viene nominato presidente onorario. Senza contare le migliaia di lettere che gli pervengono quotidianamente. Basterà citare quella di un modesto agricoltore toscano, che gli ha scritto tra l’altro: «Lo attendo nella mia fattoria. Se mi concederà l’onore di fermarsi almeno una sera nella mia casa, ammazzerò le mie bestie migliori per offrirgli il più bel pranzo della sua vita». La lettera conclude con queste parole: «In questo momento mia moglie mi sta chiamando per andare a letto ma io le ho detto che sto facendo i conti mentre invece sto scrivendo a Lei!...».

Augusto Borselli, «La Settimana Incom Illustrata» anno VII, n. 31,32 e 33, agosto 1954

|

| Augusto Borselli, «La Settimana Incom Illustrata» anno VII, n. 31,32 e 33, agosto 1954 |