Per amore di Osvaldo

Una notizia di poche righe: la mamma di Luisa Ferida ha ottenuto il riconoscimento della pensione. La figlia era stata fucilata il 30 aprile del 1945 insieme all’attore Osvaldo Valenti. Questo annuncio ha riaperto le pagine di un diffìcile passato. Ci siamo trovati dinnanzi ad una madre che ha lottato per anni con disperazione e speranza.

Luisa Ferida si chiamava in realtà Luigia Manfrini. Quando è morta aveva ventisette anni e aveva girato trentanove film. Ora, la Corte dei Conti di Roma ha concesso la pensione alla madre, perché, dice la sentenza: «Luisa Ferida morì per fatti di guerra».

Luisa Ferida si chiamava in realtà Luigia Manfrini. Quando è morta aveva ventisette anni e aveva girato trentanove film. Ora, la Corte dei Conti di Roma ha concesso la pensione alla madre, perché, dice la sentenza: «Luisa Ferida morì per fatti di guerra».

«Cosa farà, signora Pasini, con i soldi che le daranno?» «Farò mettere il riscaldamento nel mio appartamento, in modo da poterci vivere anche d’inverno». La signora Lucia Pasini vedova Manfrini ha sessantatré anni, vive a Bologna ed è la madre dell'attrice cinematografica Luisa Ferida, fucilata dai partigiani la notte del 30 aprile del 1945 a Milano, insieme al suo amante, l’attore Osvaldo Valenti.

Lui si era arruolato nella decima Mas, il reparto di volontari che il principe Borghese aveva organizzato nella repubblica sociale e lei, Luisa Ferida, per non abbandonarlo, l’aveva seguito da Roma al nord. Ogni tanto continuavano a recitare, ma soprattutto si facevano vedere in giro in divisa fascista. La «Domenica del Corriere» aveva dedicato una copertina a Valenti mentre sfilava per le vie di Milano, lei era salita sul palcoscenico dell'Odeon in divisa di «ausiliaria».

Erano stati famosi durante il «ventennio», ora illuminavano, con il ricordo di tempi migliori, gli squallidi cento giorni della repubblica di Salò. La propaganda non se li lasciava sfuggire. Sfruttava, in ogni occasione, questa loro incredibile adesione ad un governo difeso da baionette straniere. Si diceva che seviziassero i partigiani in una casa che si chiamava «Villa triste».

Ora, a diciannove anni di distanza, la Corte dei Conti di Roma ha concesso alla madre di Luisa Ferida una pensione di guerra di diciottomila lire al mese e un risarcimento di due anni di arretrati, per un totale di 432.000 lire. Perché, dice la sentenza, «Manfrini Luigia, in arte Luisa Ferida, è deceduta in guerra, per fatti di guerra, non a scopo di guerra, ma a scopo civile». Il che vuol dire, in parole povere, che non fu una «soldatessa», ma soltanto una donna.

«Per amore di Osvaldo», dice la madre, «soltanto per amore. Ecco perché Luisa è morta».

Via Mascarella è nella parte sud di Bologna, in un vecchio quartiere dove le case sono così a ridosso, che la luce del giorno sfiora appena le finestre degli ultimi piani. Lucia Pasini vi abita soltanto l'inverno, perché, per mille lire al giorno, la sua amica, la vedova Pattuelli, le offre di «riscaldarsi» per l’intera stagione.

Ma anche nella casa di via Mascarella non c’è troppo caldo: la mamma di Luisa Ferida gira in una semibuia sala da pranzo, coprendosi con scialli e scialletti. Ha sessantatré anni, ma potrebbe averne ottanta: gli occhi le sono diventati piccoli, le gambe si sono appesantite e ogni tanto non riesce a nascondere il tremito delle mani.

La vedova Pattuelli, al contrario, è energica, disinvolta e sospettosa. «Non fidarti» le dice, «non parlare con i giornalisti, sono cose che non servono, è inutile rivangare il passato, i morti bisogna lasciarli in pace». Dei suoi morti invece, parla volentieri. Suo marito è caduto in guerra: «E' stato valutato soltanto quattordicimilacinquecento lire al mese» dice con un tono senza rimpianti.

Mi chiama da parte: «Non le chieda nulla, tanto sarebbe inutile, Lucia non ha più la testa a posto». Anche la signora Lucia mi chiama da parte: «Mi spiace per questa mia amica» mi sussurra «ma sa, non ha la testa molto a posto. Bisogna avere pazienza».

Usciamo. C'è una pioggia sottile, noiosa. Ci fermiamo in un bar. La mamma di Luisa Ferida si ordina un'aranciata. «Mi creda» dice «anch'io ho una casa, un appartamento tutto mio qui a Bologna, in via Orfeo, ma non c’è riscaldamento e si sono rotte le tubature dell’acqua. Così, per passare l'inverno sono venuta qui, in attesa dei soldi che mi devono arrivare.

Mio marito è morto nel '46, era appena tornato dalla guerra e io, sa, non stavo molto bene, dopo tutto quello che avevo passato. Soldi non ce n'erano. La casa che avevamo a Castel San Pietro era stata bombardata. Mi ha aiutata qualche vecchio amico di mia figlia, così sono riuscita ad avere- di nuovo un tetto. Ma non sapevo proprio come vivere. Poi qualcuno mi ha detto: ma perché non fai domanda per la pensione, tua figlia è morta per la guerra. E così ho scritto al Ministero. Ma il tempo passava e non succedeva mai niente. Finalmente adesso sembra che mi diano ragione. Speriamo bene. C’è scritto anche sui giornali».

La pratica ha impiegato dieci anni, per andare dal tavolo del Ministero del Tesoro che l’aveva respinta, a quello della Corte dei Conti, che l’ha accettata. Ora che ha vinto la sua battaglia, la signora Pasini si sente ancora di più la «mamma della Ferida». «

Luigia Manfrini, quando arrivò a Roma, nel 1932, aveva sedici anni. Il cinema, in Italia, incominciava appena allora a interessare il «regime». Più tardi, sarebbe diventato «l’arma più forte» come diceva Mussolini e avrebbe avuto bisogno non soltanto di parole d’ordine, ma anche di dive, di miti. Forse la giovane Luigia l'aveva intuito. Per prima cosa si cambiò il nome.

C’era stato in casa sua, un vecchio stemma nobiliare: una mano attraversata da una freccia, una mano «ferida». Così si chiamò Ferida: c’era un simbolo, un passato, qualcosa di esotico in quel nome e anche, senza volerlo, un presentimento. Per settemila lire, fece il suo primo film.

C’eravamo rifugiati in una casa di campagna, non presero anche me perché ero uscita

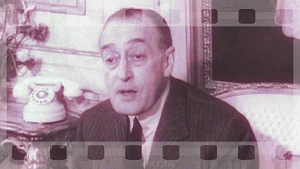

Era una ragazza insolita nel tipo di bellezza che andava di moda in quegli anni, tutti occupati da biondine che sembravano nate a Budapest. Le «eroine» si ispiravano ai romanzi di Kormendi, uno scrittore ungherese che aveva successo raccontando storie d’amore piccolo borghesi con sottigliezze psicologiche, e lei, invece, era tutto il contrario, almeno fisicamente, di quel tipo di donne che affollavano le pagine di quei libri e gli schermi dell’epoca: una popolana con uno splendore aristocratico. Un po' spagnola. Un tipo che poteva prendere a schiaffi un uomo. Lui, invece, era l'uomo che poteva prendere a schiaffi una donna. Si chiamava Osvaldo Valenti. Era un nobile. Faceva del cinema per sport, almeno così sembrava. Aveva la battuta facile, tagliente, e un viso che gli assomigliava. Aveva trent'anni, ma era già calvo, come Yul Brinner. Si diceva che si drogasse.

Nell'ambiente del cinema, lo consideravano un antifascista, perché rispondeva ai gerarchi. Il Ministero della cultura popolare non lo vedeva di buon occhio, ma lo facevano lavorare lo stesso, perché la gente aveva bisogno di sostituire divi autarchici a quelli americani che erano stati messi al bando. Poi, tra l'altro, era bravo. Aveva fatto Giannettaccio ne «La cena delle beffe», e s'era conquistato un pubblico.

Incontrò la Ferida mentre giravano «La bella addormentata nel bosco». Lui, era il principe azzurro, lei, naturalmente, la «bella addormentata». Quando si risvegliarono, avevano deciso che non si sarebbero più lasciati. Erano tutti e due sposati. Vissero insieme, pubblicamente, con ostentazione: il moralismo ufficiale del «regime» chiuse un occhio. Furono una coppia celebre. Disputata. Ricercata.

Anche la mamma di Luisa aveva chiuso un occhio. Luisa l’aveva voluta con sé, ai ricevimenti, ai balli, nella vita felice che il successo consente. «Erano tempi belli, erano tempi belli, belli, belli...» ripete Lucia Pasini. La sua voce è sicura, la dizione pulita, ma il periodo si ripete come il verso di un disco che si è incantato. Cerca di ricordare, si capisce, ma non ha più le parole per le immagini che, forse, si sono identificate in una sola, grande, smisurata immagine che è quella un po’ astratta della felicità. E' come se le figure fossero coperte da un velo di polvere: i personaggi s’intravedono appena, i fatti sono imprecisi.

«Qual è la cosa più bella che ricorda di sua figlia?». «Tutto era bello quando c’era mia figlia». Mi guarda un momento, con lo sguardo un po’ smarrito. «Oh, no», dice, «non tutto era bello». E’ come se, in questo momento le ritornasse la memoria, all'improvviso. Si ferma. Gli occhi s'inumidiscono leggermente.

«Abbiamo tanto sofferto», dice, «anche quando eravamo felici. Luisa ha perduto due figli di Osvaldo. Ci tenevano tanto ad avere un bambino. Il primo morì durante il parto. Il secondo morì qui a Bologna, aveva tre mesi. Se fosse vissuto, ora non sarei così sola. E poi — continua — quell'otto settembre...». Quell'otto settembre, infatti Osvaldo Valenti che molti credevano antifascista, si scoprì fascista. Lasciò via Veneto e senza essere richiesto da nessuno, si presentò a lesolo, dove Valerio Borghese aveva deciso, anche lui, di continuare la guerra «a fianco dei tedeschi».

Voleva fare il «nuotatore paracadutista». Non fece né il nuotatore, né il paracadutista, ma solo il «tenente Valenti». Anche Luisa voleva fare qualcosa.

Era aggregata alla decima Mas, senza particolari funzioni, almeno così dicono certe carte della burocrazia militare dell’epoca. Ma delle particolari funzioni certamente svolse, anche se oggi, i carabinieri dicono che gran male non fece, o perlomeno non tutto quello che in un momento così particolare le fu imputato. Si diceva che «danzava nuda di fronte ai prigionieri rinchiusi a Villa Triste; assisteva, con orgoglio, alle torture di partigiani inermi; ostentava, senza pudore, amicizia e rispetto, per quel famigerato Koch, che gli stessi fascisti avevano messo al bando, per eccesso di crudeltà». Di certo è una cosa: cantava gli inni fascisti, quando tutti stavano ben zitti, e smentì, con i fatti, quella famosa canzone che diceva «le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera...». Forse Luisa e Osvaldo, credevano di continuare a girare un film: il copione era a soggetto, e loro, ormai, non erano più i protagonisti. Ma non lo capirono se non l’ultimo giorno.

«Era il 25 aprile», dice la mamma di Luisa, «eravamo tutti e tre a Milano, io, Osvaldo e mia figlia. Stavamo in albergo. Fuori si sentiva sparare. La gente, per la strada, acclamava, non so chi. Noi ci sentivamo abbastanza sicuri. Osvaldo diceva che non ci avrebbero fatto niente. Luisa, invece, continuava a dire che bisognava partire subito, andare in Spagna. C'era un aereo pronto, non so dove. Vennero dei nostri amici. Erano molto preoccupati: fuggite, ci dissero, vi cercano. Andammo a Lanzo d'Interli. Ma appena arrivammo, arrivarono anche i partigiani. Io ero fuori casa quando bussarono alla porta e se li presero. Li portarono prima a Monzoro per una notte, poi, la mattina, li riportarono a Milano. Ricordo tutto come se fosse ieri. Si tenevano per mano. Forse avevano paura. Mio Dio», dice la signora Pasini, «non posso ricordare. La prego», dice, «non mi chieda qualcosa di più».

Siamo in piedi, vicino al banco del bar. Fuori ancora pioviggina in questa giornata di tiepida primavera. Dal juke box, Rita Pavone canta, senza ascoltatori, il suo ultimo successo. Non chiediamo di più alla signora Pasini. «Qualcosa di più» ormai è sulle carte bollate, registrate, archiviate. Era il 30 aprile del 1945. Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, erano giunti in via Poliziano, dove c’era il comando di Giuseppe Marozin. «Siete voi?», gli avevano chiesto. «Siamo noi», avevano risposto. E li avevano portati in strada.

Erano le ventitré e quaranta-cinque quando li misero con la faccia contro il muro. Nel silenzio di quella sera, non si sentì che il crepitio dei fucili, per qualche secondo. Si racconta che a quell’ora passasse per via Poliziano un prete il quale benedisse i corpi sui quali c'erano due cartelli con i loro nomi scritti a stampatello: «Ferida», «Valenti».

Giovanna Gagliardo, «Le Ore», anno XII, n.15, 16 aprile 1964

|

| Giovanna Gagliardo, «Le Ore», anno XII, n.15, 16 aprile 1964 |