Totò, serio discorso di un attore comico

Dopo quarantacinque anni da lui dedicati allo spettacolo — cominciò nel 1920 a mietere allori casalinghi partecipando alle «periodiche napoletane» — la critica sembra oggi porre grande attenzione all’attività di Totò. Un’attenzione meritata, e che vorremmo aiutasse il nostro attore a ripudiare certe formule indecorose, imposte dalla produzione.

— Diversi critici hanno detto che io, Totò, sono un grande attore. Sarei proprio curioso di sapere a quale parte dei miei atteggiamenti comici possa attribuirsi l’aggettivo «grande». Sono un buon attore, questo sì, anche se sfortunato... Se in fondo a quelle sciocche cose che mi hanno fatto fare si vuol vedere un senso di umanità della mia natura, allora sento il dovere di ringraziare tutti quanti sono carini con me nel dare delle definizioni alla mia arte. Però, spesso mi domando come mai solo ora i critici cominciano a scoprire di avere un vero «comico» in casa, Non sono ingiusto se dico così.

Lei è abbastanza giovane per non poter ricordare le cose non belle che si sono scritte sul mio conto quando io godevo il massimo favore del pubblico. Allora la stampa o mi ignorava o mi vituperava. Ed io che mi domandavo: perché la gente riempie il teatro o il cinema tutte le sere quando recito io? Qualcuno ha tentato di spiegare che ciò succedeva per il fatto che venivano presentate delle situazioni gratuite, buone a solleticare la pianta dei piedi degli spettatori. Ma che scherziamo?! E oggi che avviene? In quali situazioni si muovono alcuni attori che si definiscono comici? E anche quelli che veramente hanno qualità? Eppure oggi il numero degli scrittori cinematografici è aumentato rispetto ai miei tempi e sarebbe giusto pensare ad un numero di sceneggiature migliori. Macché! Oggi pare che non si riesca a pensare se non in funzione del «letto». Quindi, gira e rigira, è sempre questione di testi.

— Comunque oggi tutti parlano bene di lei.

— Ed io ringrazio tutti, con cuore di napoletano. Sapevo che, prima o poi, avrebbero scoperto Totò. Intendiamoci, io non sono per il «mito di Totò», perciò non gradisco molto l’aggettivo «grande» accanto al mio nome, ma una giusta valutazione, mi piace. Sa, io ho sempre lavorato, e duramente, per riuscire a far dimenticare al pubblico — anche per poche ore — le cose che lo tormentano durante il giorno. E’ stato sempre questo, per così dire, il mio pensiero fisso: divertire il pubblico. Cominciai a farlo nel 1920, con le «periodiche napoletane».

— Di che si trattava?

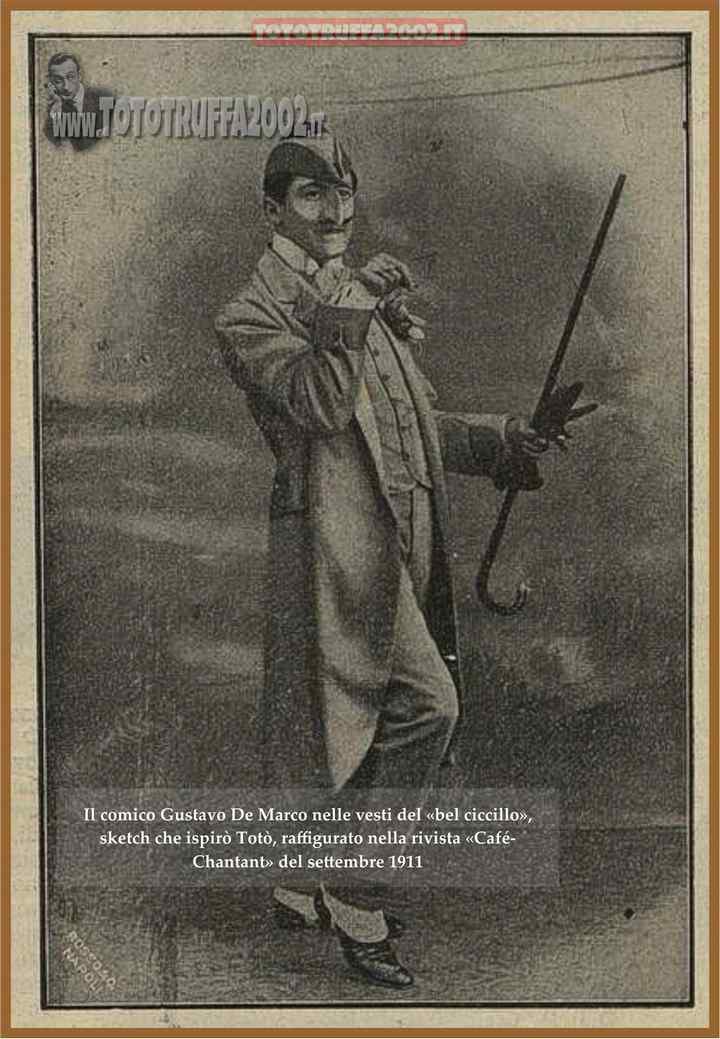

— Erano dei trattenimenti che si tenevano nelle famiglie di Napoli, alla domenica. Si ricevevano gli amici, i parenti, e allora si chiamava un’orchestrina con qualche macchiettista. Cosicché si ballava, si cantava e si facevano macchiette. Io partecipavo con i miei amici e ricordo che le domande per avermi non mancavano mai, perché si era sparsa la voce che io facevo «ridere assai!». Così c’erano sempre applausi a non finire. Ma che erano, quelli destinati a me, in confronto agli applausi che riscuoteva Gustavo De Marco? Io lo conobbi a Roma, all'Acquario. Ero uno del pubblico e mi piacque tanto che divenni un suo tifoso, cominciai ad imitarlo. Ho cominciato la carriera proprio imitando quel comico. Perciò non ho frequentato nessuna accademia, nessuna scuola mi ha avuto come discepolo. D’altra parte sarei stato un cattivo scolaro: ho sempre amato crearmi le «mosse» da me.

— Però ha iniziato proprio imitando un comico.

— Lo so che dico due cose che sembrano contrarie fra loro. Ma ai capocomici io dovevo presentarmi con qualcosa che già in partenza piacesse al pubblico. E il pubblico allora amava De Marco: col ripetere o imitare un suo numero, il successo era assicurato.. Aggiungo questo, perché qualcuno non possa dire che io non sapevo fare qualcosa di personale: quale giovane attore non imita, nei primi suoi anni di attività, questo o quell’altro suo collega che più gli piace? tutto consiste nel non restare ancorati all’imitazione. Ed io volli e seppi uscire dalla imitazione di De Marco e costruire un «tipo» di comico che col passare del tempo divenne solo mio e che servì al pubblico per identificarmi. Non è vero, perciò, come hanno scritto alcuni critici, che io fino al ’40 ho ricalcato Gustavo De Marco, facendo la marionetta disarticolata. Nel ’25, quando ero il «numero uno» alla Sala Umberto, già le macchiette erano «mie», nel senso che rivestivo con la mia comicità i fatti che vedevo andando per strada.

— La sua sostanza comica, se non sbaglio, prendeva di mira ciò che più era proibito.

— Facevo della satira, e con successo, perché l’italiano ama vedere messo in berlina questo o quel personaggio. L’italiano è un po’ come il bambino: ha continuamente bisogno della favola di Cappuccetto .rosso, col quale si identifica, come identifica il governante del momento col lupo cattivo. Ma siccome per quest’ultimo personaggio manca sempre il cacciatore buono che lo faccia fuori, allora Cappuccetto rosso ama sentire dire cattiverie sul lupo, sui figli del lupo, sul nipote e sul pronipote del lupo. Il fascismo permetteva che lo si prendesse in giro, e noi lo facevamo con garbo e senza essere mai triviali. Perciò ogni sera facevo divertire il bravo Cappuccetto rosso.

— Quand’è che i critici hanno cominciato a notarla?

— Nel ’26. Debuttavo con la compagnia «Maresca n. 2», dove c’era Isa Bluette. Lavoravamo al Sistina e siccome mi trovavo per la prima volta in una grande rivista, venni notato dalla critica, ed ebbi così quella che è chiamata la «consacrazione di Totò». Ci fu Lamberti che scrisse delle cose molto belle su di me.

— Nel ’29 lei realizzò al Teatro Nuovo di Napoli la rivista «I tre Moschettieri». Questo lavoro viene ricordato per una scenetta in cui lei era intento a fare la scherma con una stampella di armadio. Si volle vedere in tale azione scenica una sua allusione al fatuo militarismo che andava prendendo piede in Italia. Fu giusta questa interpretazione?

— I critici andarono al di là delle mie intenzioni. Chi aveva mai pensato ad un significato del genere? Io non mi sono mai atteggiato ad intellettuale per cui non ho sentito il bisogno di conferire un significato «impegnato» ai miei gesti. Ripeto che io mi preoccupo solo di divertire il pubblico.

— Fra il '30 e il '40 presentò altri lavori e si fece conoscere in tutta Italia. Si ritenne in quel periodo che lei, muovendosi nel caratteristico modo che tutti conosciamo, intendesse rappresentare il tipo d’uomo sempre in lotta con la civiltà moderna, e tale lotta si esplicava con atteggiamenti metafìsici, con parole senza una logica. Vittorio Viviani scrisse che per tale motivo lei rese «autonome tutte le parti del corpo in una assurda sinfonia di movimento». Quanto ora detto, corrisponde ad una sua intenzione storica?

— Certamente. Questo sì. Non potevo ribellarmi apertamente a quella certa forma di vita allora imperante e reagivo come potevo, col mezzo a mia disposizione. E di questo ne sono fiero, non per un gratuito vanto di aver fatto anch’io, e comunque, una «resistenza», ma perché effettivamente sentivo che «quel qualcosa» politico non doveva andare. Dico questo non perché io abbia bisogno di una fedina politica.

— Perciò il personaggio «manichino» ebbe tanto successo e venne definito poi personaggio metafìsico inquietante?!

— Esatto. La tematica di «Manichino» era quella del burattino. Era la storia dell’uomo della strada che diventa, per colpa della politica, un burattino.

— Questo personaggio oggi farebbe ancora presa sul pubblico; pur essendo cambiata la realtà politica del nostro paese?

— E’ cambiata la realtà della politica non quella dell’italiano!

— Credo che non così sarebbe della rivista «Orlando curioso» del '41. Con essa, si prendeva in giro, se non sbaglio, la censura fascista, la realtà di quei primi anni di guerra e via dicendo: venivano cioè passate in rassegna alcune componenti negative del nostro costume che sollecitavano la sua estrosità di comico.

— Chissà! Penso però che per molti aspetti la rivista riuscirebbe ad interessare ancora, perché si basava su un testo intelligente. E poi, anche oggi c’è tanta disoccupazione, esiste ancora il clientelismo politico, insomma ci sono quei difetti che sono nostri, di noi italiani, e che nessuno potrà mai cancellarci.

— Come mai realizzò «Che ti sei messo in testa?», lavoro col quale veniva presa in giro la crudeltà nazista?

— Sarà stata incoscienza. No, no. Scherzi a parte: come si poteva rimanere estranei a quanto combinavano quelli?... I fastidi non mancarono, tanto che io stavo per essere trasportato al Nord dai tedeschi. Evitai questa disgrazia nascondendomi.

— Cosicché anche lei ha avuto la sua parte di odissea durante la guerra?

— Sì, l’ho avuta anch’io, ma finita la guerra ho dimenticato, e oggi non la sfrutto...

— Riferendomi al periodo ’39-40, è stato detto che durante tale decennio lei non ha fatto che interpretare farse sciocche, volgari, utili solo a fare sfoggio delle sue risorse mimiche. Ritengo tali conclusioni esagerate e comunque non corrette; tuttavia gradirei sapere i motivi che hanno spinto i critici di allora ad arrivare ad esse.

— Gran parte della responsabilità è da far risalire ai testi fornitimi dagli autori. Fatta eccezione per Galdieri, che è stato sempre un finissimo scrittore di testi satirici e di rivista, altri, chi più e chi meno, mi hanno dato dei testi approssimativi. Poi c’è da considerare che sono un pigro, come gran parte dei napoletani, e perciò mi sono lasciato trascinare dagli impresari che richiedevano da me sempre le stesse cose. A me questa situazione dispiaceva un poco, ma per la mia pigrizia lasciavo andare. La stessa cosa è successa a Petrolini... Ma quel che mi ha rovinato è stato il successo di pubblico che ho avuto. Mi ha fatto adagiare un poco su quelli che, col passare del tempo, sono diventati cliché. Però, tutto sommato, non si è equanimi quando si arriva alle conclusioni alle quali lei ha accennato: nonostante tutto, non sono mai stato un comico di bassa lega. E questo ci tengo a dirlo.

— Hanno parlato male di lei anche nel '37, quando il cinema la chiamò per la prima volta per farle interpretare «Fermo con le mani».

— Pare di sì. Tuttavia, a me non è mi piaciuto fare della polemica ed ho continuato a lavorare.

— Quando per quel primo film lei si è trovato davanti alla macchina da presa, che impressione ha riportato? Provò disagio?

— No, perché io la macchina la ignoravo. Recitavo come se mi fossi trovato sul palcoscenico. Certo, lo so, ero meno cinematografico di oggi, facevo più teatro, ma non mi emozionai mai durante le riprese. Mi fa impressione il microfono: provo disagio, prendo delle papere, mi fa paura insomma...

— Si direbbe allora che lei sia un timido?

— Ah, sì! Sono un timido, in un modo che nessuno immagina. Io provo paura anche quando mi si propone un personaggio nuovo.

— Le successe anche nel ’40, quando si trattò di interpretare «San Giovanni Decollato»?

— Certo, tanto più che quel lavoro era il cavallo di battaglia di Angelo Musco e farlo io, in cinematografo, poteva sembrare presunzione. Andai a Milano a vedere Musco e durante la lavorazione del film cercai di tenermi lontano dall’imitare l’attore siciliano. Non so se il film sia artisticamente riuscito, comunque io ho vinto la paura di non esser capace di dare allo spettatore un «San Giovanni» diverso da quello di Musco.

— Cosicché questa prova può dirsi la conferma delle sue capacità interpretative e della buona volontà da lei posta nel trovarsi di fronte a personaggi seri, la cui psicologia richiedeva una definizione adeguata da parte sua.

— Sì, e peccato che i personaggi seri siano stati pochi. Io ho provato paura di fronte al personaggio di "Guardie e ladri" del ’51 — per il quale presi poi il nastro d’argento — per "Una di quelle", un film sfortunato ma girato molto bene da Aldo Fabrizi; e così pure per altre figure.

— Fu motivo di sorpresa il girare il primo film italiano a colori, nel ’52?

— Solo per le tante luci che ci misero, e che mi fecero bruciare la parrucca.

— Non provò anche disagio nel decennio '50-'60 durante il quale, al culmine della sua popolarità, girava film di scarso contenuto artistico?

— Allora no, oggi a ricordarmeli, sì. Ma riferendomi a quel periodo, debbo dire che anche allora è stata un poco colpa del mio successo. I produttori parevano aver trovato la formula per far quattrini: «Mettiamo Totò e tutto andrà bene». Veda, c’è da fare questa considerazione per chi fa l’attore comico in Italia: si cerca di sfruttare la situazione del momento, perché questo è il carattere della nostra comicità, il lazzo gratuito, lo spirito da fare sugli altri e su una situazione criticabile. Per cui la nostra comicità può dirsi legata al tempo, e con un filo sottilissimo; basta, poi, la forza di qualche anno che passa e questo filo si spezza, e il fatto vissuto comicamente perde la sua carica di divertimento. Proprio perché la nostra comicità è di «attualità», io giravo quei film pensando che il mio successo sarebbe durato poco: un anno, due, tre. Poi sarebbero venuti altri comici, capaci di cogliere i nuovi aspetti che la vita assumeva. Senonché la cosa è andata avanti parecchio, nonostante tutto, ed io sono rimasto così, con il desiderio di aver voluto fare qualcosa di più impegnativo sul piano artistico. Se i produttori mi avessero fatto lavorare meglio, avrei reso, anche economicamente, di più.

— Ma lei aveva una buona personalità per poter reagire.

— E’ facile parlare «dopo». Io sono vittima di una situazione non simpatica. Produttori senza scrupoli, soggetti scadenti, sceneggiatori improvvisati, hanno creato il Totò dalla battuta facile. Quando ho voluto lamentarmi, hanno sempre fatto una levata di scudi contro di me. Senta, lasciamo perdere, perché io voglio essere amico di tutti... Ma come possono dire che avevo cattiva volontà di fare buoni film? Ero forse io il produttore o il regista? Quando Age e Scarpelli hanno scritto "Guardie e ladri" sono stato ben felice di interpretare il film.

La critica dapprincipio non parlò bene nemmeno di quello, poi dovette ricredersi. Mi è capitato spesso, perché in Italia certa critica è distruttiva. Intanto non consiglia mai l’attore, lo butta giù. Ci sono dei critici, per esempio, di cui non faccio nome, che cominciano a buttare giù il film dal titolo, poi prendono la musica, la fotografia, l’operatore, il regista, tutto insomma. E non si può fare questo! Bisognerebbe consigliare invece l’attore a meglio fare, in modo che egli leggendo i propri difetti, avesse possibilità di correggerli. L’attore è come un bambino. Che al bambino si danno sempre castighi o carezze? Si cerca di correggerlo con l’uno e con l’altro. Non dico che i critici dovrebbero parlare bene di un artista fin dall’inizio della sua carriera. Si sa che questo è impossibile.

Comunque ringrazio quanti hanno parlato bene di me, anche se qualcuno l’ha fatto con ritardo. L’importante è che io abbia avuto la possibilità di sentire, anche le lodi, con le mie orecchie. Pensi a tanti artisti, pittori scultori e attori, che sono stati scoperti e lodati dopo morti!

— Ha lei un personaggio a cui si sente particolarmente affezionato?

— Credo di non averne: li ho amati tutti. Un artista non può affezionarsi a questo o a quel personaggio. Dirò, tuttavia, che sono affezionato a quei personaggi che hanno consentito di proiettarmi al di fuori della realtà di ogni giorno, insomma a quei personaggi che già facevo trent’anni fa. Girando ultimamente con Alberto Lattuada, egli ha detto ai giornalisti che io sono un comico classico.

Lo so che era un complimento, ma io direi semplicemente che sono un comico. Il comico deve essere al di fuori del tempo. La sua forza, che i latini chiamavano vis comica se non sbaglio, consiste nel sapersi calare nello spirito tanto di Aristofane o di Molière, quanto in quello di un autore moderno.

Il comico è uno, dai greci a noi. C’è uno stile, un modo di porgere, una carica interiore che è sempre quella. Ma oltre a questo, se anche il comico agisce col desiderio di dare un senso umano alle cose che fa e che porge alla gente, per aiutarla a vivere, allora sarà lecito affiancare al suo nome l’aggettivo «grande», oppure «ottimo».

Ed ora, terminato il colloquio, andiamo con la mente ai diversi film scadenti interpretati da Totò avevano quella caratteristica appena detta e spesso un difetto di moralità. Chissà fino a che punto, però, si potrebbe applicare a lui la considerazione - dell’Aquinate, secondo cui il «peccatum non est proprium artifcis, in quantum artifex, sed in quantum homo est».

Questo comico è stato in certo qual modo coartato dalle componenti della industria cinematografica in cui egli si è trovato ad agire. E infatti egli ha tenuto a far rilevare, nel corso di questa intervista, la sua non responsabilità diretta di certe soluzioni comiche presenti nei film da lui interpretati. Siamo portati a dare buon credito alle sue parole, avvalorate da un episodio accaduto di recente e che rivela la buona predisposizione dell’attore ad voler fare film moralmente inattaccabili.

La troupe cinematografica con a capo Pasolini si era spostata giorni fa alla Borgata del Trullo, a Roma. Totò era con essa per girarvi una scena. Durante una delle pause, si accostò al comico una frotta di ragazzini. Dopo varie moine, un ragazzo chiese: «Perché nun fate un po’ de film pe’ noi? Mo’ ce fanno vede solo zozzerie!». E Totò smise di sorridere, allargò le braccia e disse con una certa amarezza. «A che punto siamo arrivati!».

Angelo L. Lucano, «Rivista del Cinematografo», n.1, 1 gennaio 1966

|

| Angelo L. Lucano, «Rivista del Cinematografo», n.1, 1 gennaio 1966 |