Presentazione del libro di Liliana de Curtis «Totò mio padre»

Totò ignorato in vita e rivalutato dopo la morte, ritratto umano e artistico

In questo articolo d’epoca Alberto Bevilacqua racconta Totò come artista sottovalutato in vita e celebrato dopo, presentando il libro “Totò mio padre” di Liliana de Curtis con un ritratto intimo del Principe della risata, tra memoria familiare, poesia inedita, malinconia privata, comicità popolare, cultura letteraria, Don Chisciotte, Napoli milionaria e maschera teatrale.

Totò: il principe e il povero

Grande, grande, grande. E il resto? Quisquilie, pinzellacchere. L'oro di Napoli • In vita Antonio De Curtis fu spesso ignorato. Quasi mai capito. Un libro della figlia Liliana prova a svelarci qualche segreto.

Vecchia storia all'italiana. In questo Paese — spesso vile rispetto ai suoi talenti, di una viltà in cui confluiscono arroganza e volgarità che azzerano il giudizio — bisogna morire per essere capiti col giusto metro. Totò non fa eccezione; anzi. della regola, è massima conferma. Si scopre l’acqua calda? Fra tanti vinaioli dell’intelligenza, ubriachi di sé, forse è un bene. Quando lo incontrai nella primavera del ’64, con l’intenzione di scrivere un primo saggio su di lui (che poi uscì nel ’65, i grandi comici), Totò mi disse: «Ma è sicuro? Non rischia di rimetterci la reputazione?». Eravamo affondati nelle ombre del suo salotto, quelle ombre in cui Totò si rifugiava, non appena fuori dai riflettori, quasi potessero essere sorelle alla sua vista offuscata. Rileggo il saggio, e il riferimento alla rivista «C’era una volta il mondo», a una delle scenette più note di Totò: «Il vagone letto». E il dicembre del ’47: la guerra sembra lontana, o almeno l’arte di Totò è tornata ad essere la sottile, cantante follia che tende però alle «saggezze» terrestri dell’uomo, cogliendone le smagliature.

Nel comico passano vibrazioni alla Cervantes, e veramente l’attore avrebbe potuto essere un inimitabile Don Chisciotte (con la sua faccia raggelata da una consapevolezza intoccabile, sdegnosa, ma anche stupefatta, infantile e antica). Nel sangue c’è una comicità di piazza — i poetici ribaldi delle medioevali contrade — e insieme l’occhio tagliente del piccolo inquisitore: una gamba rivestita con lo sbuffo del giullare e l’altra infilata nello stivale, dittatore e Rigoletto insieme. Un'iperbolica fuga nell'astratto — un astratto del tutto fisico — come nel Pinocchio.

Chi conosce Totò sa bene quanto sia prodigioso il suo mutare per la scena, con una connessione misteriosa fra vita personale e vita teatrale, che si può cogliere anche in questi versi del poeta di 'A livella: «Ormai per me il trapasso è ’na pazziella: — è nu passaggio dal sonoro al muto —. E quando s’è stutata ’a lampctella — significa ca ll’opera e fernuta — e ’o primm’attore s’c ghiuto a cucca'». Non ci si riferisce soltanto alla morte, ma anche alla recita. Pensiamo, oltre a Cervantes, a Gogol, laddove Totò ha saputo evocare i trasalimenti della strada quando ci si ferma a guardare se stessi attraverso gli altri. Non è la strada di Chaplin, in cui lutto si dilata troppo, piuttosto la stradina in cui lutto si restringe e si arriva persino al gomito a gomito, e il sole è cosi pieno in cielo ma non riesce a sprofondare fino in fondo fra le case, a toccare la terra dove pesa una secolare ombra.

Ora, Mondadori spedisce in libreria un testo biografico di Liliana De Curtis, la figlia (a cura di Matilde Amorosi, prefazione di Renzo Arbore): Totò, mio padre. Lo schema è completo: l’infanzia, la famiglia, il fascino del palco-scenico, dietro le quinte, la separazione da Diana (la moglie), la seconda vita di Totò, e poi le femmine e «Malafemmena», superstizioni, manie, quisquilie e pinzillacchere, via via fino al sipario che cala. Ma la riflessione precede il gusto dell’annotazione curiosa, e cosi ci si sofferma su un’idea di Arbore, prefatore smagato e rispettoso, sull’incipit di Liliana De Curtis.

Secondo Arbore, la qualifica, in sé piuttosto limitativa, di «attore comico», ha impedito la completa riscoperta di Totò «attore serio unico e inimitabile», come testimoniano i suoi pochi film non comici e i moltissimi momenti seri dei film umoristici.

La biografa, dal canto suo, anticipa: «Da quando, dopo la tua morte, sei stato riscoperto, osannato e mitizzato, ti sono siati dedicati saggi, biografie e tavole rotonde. Lo sforzo per spiegare alla gente il segreto della tua arte e del tuo fascino è stato spesso onesto e parzialmente efficace ma, secondo me, non è servito allo scopo». Quale scopo? Quello di «palesare» l'umanità della marionetta meravigliosa che continua a divertire le platee di tanti Paesi».

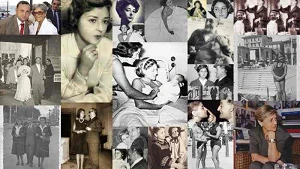

Il dubbio è questo: può, Totò, essere catalogato? Non solo, in specifico, come comico (e qui ha ragione Arbore, nel deprecare il concetto riduttivo), ma in generale: intendo suddiviso fra la scena e il privato? Mi pare di no. Totò, come Molière, è un meccanismo naturale che non legittima e non tollera passaggi tipo «dalla vita alla ribalta»; come certi frutti arcani, certi animali magici a favore dei quali la natura si è compiaciuta di eccentriche delizie, egli è un tutt'uno, è il frutto, con una circolarità, interna e interiore, quasi paranormale. La luna e, insieme, il telescopio; Astolfo e l'Ippogrifo. Non trovo dunque irriguardoso il fatto che, sfogliando le pagine scritte e le immagini raccolte da Liliana De Curtis, la voglia prima sia quella di addentrarsi fra i segreti delle figure femminili che, con il loro sale, anche semplicemente erotico, nutrirono la sete vitale della curiosità di Totò: dalle sciantose e ballerine che, con le toro forme, comprimono l’attore nella passerella — facendoci capire che dovevano concedersi senza troppi pudori e senza farsi pregare — a ogni altra che appagò ciò che la biografa definisce l’«instancabile ardore, la galanteria e la generosità» di Totò, via via fino alle compagne sinceramente amate. Con Diana, Totò si compiaceva dei suoi racconti libertini, provocando della moglie «un tumulto di sensazioni dove il piacere della trasgressione si fondeva con una punta di masochismo». La sensualità dell’attore era molto complessa e lo portava a passare con indifferenza dalle finezze di un'amante sofisticata alla crudezza di un breve incontro con un’inserviente.

Ma era particolare in tutto, afferma la biografa, «e la mamma ancora oggi lo definisce, pirandellianamente: Uno, nessuno e centomila». E così la schiera delle amanti — a cominciare da quella Luciana Gora che Totò ricordava spesso: una soubrette dalla voce melodiosa, che per amor suo aveva abbandonato il palcoscenico — induce il lettore a immaginarsi una sorta di coro antico, pagano, che si accosti all’albero magico e dagli arcani frutti, con una religiosità carnale che fomenta il miracolo della fusione del sole con quei rami privilegiati. Nel volume, a cui Matilde Amorosi dà il contributo di una rasserenante traduzione di memorie spesso inquiete, ci si imbatte in immagini e didascalie un po’ sconcertanti. Una, in particolare: Totò è fotografato a Viareggio, e lo si definisce «raffinatissimo anche sulla spiaggia, quasi un personaggio di Fitzgerald».

Una piccola sezione finale di versi inediti insinua, con semplicità, qualcosa definibile forse soltanto con un gioco di parole: uno stato d’anima creato da incessanti stati d’animo, mutevoli come la luce di certi vicoli, ora assolati ora cupi. L’ultima poesia di Totò si intitola «Cuore»: «Ho preso questo cuore mesto e afflitto, — e triste l'ho gettato in mezzo al mare: — ma prima sopra col mio sangue ho scritto... — per non amare più, per non amare...»

Liliana de Curtis, «Totò, mio padre», Mondadori 1998, Pagine 159, lire 32.000

Alberto Bevilacqua, «Corriere della Sera», 11 novembre 1990

| Alberto Bevilacqua, «Corriere della Sera», 11 novembre 1990 |

Fonte originale: non identificata

Riproduzione digitale: tototruffa2002.it

Diritti: © rispettivi aventi diritto – immagini riprodotte per finalità storiche e documentarie.

🎭 Conclusioni

Questa presentazione firmata da Alberto Bevilacqua («Corriere della Sera», 11 novembre 1990) è una fotografia culturale importante: mostra come Totò sia stato spesso ignorato in vita e compreso pienamente soltanto dopo, quando la sua maschera comica è diventata finalmente materia di critica e memoria. Attraverso il libro “Totò mio padre” di Liliana de Curtis emerge un ritratto intimo di Antonio de Curtis che unisce comicità popolare e malinconia privata, teatro di varietà e poesia inedita, amori e fragilità, fino a una visione più profonda del Principe della risata. La scrittura richiama anche un Totò letterario, con echi di Don Chisciotte e una sensibilità che sfiora l’Italia del dopoguerra, il pubblico, l’arte e quel sentimento umano che resta, oggi, il vero motivo della sua eterna modernità.