Totò poeta: liriche, ‘A livella e rassegna stampa (fonti e contesto storico)

Totò e la poesia: Malafemmena e le altre

I. Totò vs. Antonio de Curtis: il match infinito

Cominciamo con una verità lapalissiana (che però nessuno dice mai perché suona scomoda): nemmeno Totò poteva essere Totò per tutto il tempo. Perfino lui, re dei lazzi e dei nonsense, campione di smorfie e campione di slittamenti verbali e fisici, doveva ogni tanto respirare. Ogni tanto, sotto il turbine di gag e geometrie improvvise, di fiato corto e genio iperattivo, tornava fuori Antonio de Curtis, uomo col cognome nobiliare e lo sguardo perennemente malinconico.

Sì, perché Totò era la maschera, il guizzo, l’anguilla impossibile da afferrare, mentre De Curtis era il sedimento umano, serio, gentile, educato, un po’ triste come un signore anziano che non trova più la ricevuta del caffè pagato. E soprattutto era un uomo che scriveva poesie, come se fosse un gioco segreto o una camera segreta dove rifugiarsi quando il circo degli applausi diventava insopportabile.

II. Il clown

Nel grande topos romantico del “clown che piange”, ci caschiamo con tutte le scarpe, ma con grazia. L’autore del testo lo dice senza mezzi termini: Totò era un’entità aliena, un geroglifico animato, una specie di stemma araldico su due gambe. Ma — e qui il colpo di scena — c’era un “dietro le quinte” fatto di carne, pensieri e malinconia. Ed era lì che De Curtis scriveva versi d’amore come un adolescente troppo serio, cercando rime come altri cercano le chiavi di casa.

Questi versi non erano, come ci si potrebbe aspettare, un tripudio di sperimentazioni avanguardiste, ma un catalogo affettuoso di metafore consunte, sillabe scelte col cuore più che con la testa, proverbi, giochi di parole, rime da bigliettino d’amore infilato tra i banchi. Un’ingenuità quasi mistica, che più che poesia sembrava un modo per giocare con le parole finché non diventavano carezze.

III. Totò leggeva le poesie di De Curtis?

Domanda lecita, risposta surreale: no, non può averle lette, Totò non leggeva nulla — era una specie di extraterrestre, ricordiamolo. Ma se anche lo avesse fatto, dovremmo immaginare un geroglifico che sogna di essere uomo, o peggio ancora, un marziano che sogna di fare il romantico. Perché no? D’altronde le scimmie tentano da millenni di diventare uomini (e non ci riescono), e persino Dio a un certo punto ha deciso di incarnarsi in un umano (spoiler: non è andata benissimo). Quindi perché Totò, entità quasi divina della comicità, non avrebbe potuto sognare di essere Antonio?

IV. Dove nasce la poesia? In camerino, in salotto, o nella solitudine elegante?

La scena perfetta è questa: Antonio seduto in salotto, elegante come sempre, gambe accavallate, taccuino sulle ginocchia, due dita sul mento. Non un’epifania mistica ma una concentrazione laboriosa, quasi da scolaretto diligente. E attenzione: mentre Totò era un caos calcolato, senza età e senza limiti, il poeta De Curtis era più bambino di lui, serio, assorto, impegnato come un ragazzino che costruisce un castello con i Lego delle parole.

V. Il barboncino innamorato (o della metamorfosi erotico-canina)

Ed ecco il colpo di teatro finale: la donna, musa e mostro marino, fonte di estasi e di dissoluzione. La donna come mare che inghiotte, la donna come grembo che fa sparire, come vetrina di negozio dove si entra per essere scelti come cagnolini da compagnia. C’è in queste poesie un erotismo curioso, mescolanza inebriante di infantile e lascivo, di tenero e porcellino, che trova la sua vetta nel poemetto “Pe sta vicino a tte”. Lì, il gentiluomo innamorato si reincarna in barboncino nero, riccioluto, scodinzolante, desideroso solo di essere adottato e leccare mani femminili con gaudio e gratitudine.

Questo desiderio di essere amato passa attraverso la completa abolizione di sé, una dissoluzione identitaria non tanto tragica quanto teneramente ridicola. Un Totò travestito da cane che fa le feste a una padrona affettuosa. E in questo, forse, c’è la sintesi perfetta del suo modo di amare: un tuffo, un sprofondamento, un annullamento nel corpo e nel desiderio dell’altra. Un’esplosione sentimentale con la forma di un petardo comico.

VI. L’ultima risata è la più umana

Queste poesie, apparentemente semplici, sanno mimare la serietà della passione meglio di tanti poemoni seriosi. Perché in fondo in fondo (anzi: ‘nfunn’a stu mare), Totò-De Curtis ci mostra che l’amore, come la comicità, non ha senso, ma ha forma. E quella forma è sempre quella del desiderio di scomparire in un altro.

Ed è qui, in questo paradosso sublime, che il comico e il poeta si danno finalmente la mano. Totò, che rideva come un dio matto, e De Curtis, che piangeva come un uomo elegante: entrambi cercavano la stessa cosa, ma da due angolazioni opposte. E alla fine, anche noi, spettatori e lettori, non possiamo che inchinarci con rispetto e tenerezza davanti a questo doppio miracolo: l’uomo che si fingeva un clown per poi rivelarsi — tra una rima e un verso — infinitamente più vero di quanto osassimo sperare.

Non ho hobby, non vado a pescare e non raccolgo francobolli. In quanto a scrivere versi o canzoni, quello non è un hobby ma una necessità.

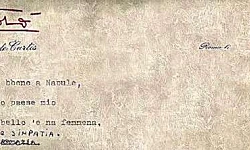

E adesso, se non vi dispiace, vogliamo parlare di Totò compositore? Da buon napoletano, perché è una cosa che abbiamo nel sangue. A Napoli, anche gli analfabeti sono in grado di improvvisare. Le poesie che preferisco lo ho scritte nel mio dialetto e hanno un’ispirazione fondamentalmente triste che si ripete come un leit-motiv. Molte poesie, che io stesso ho musicato, hanno trovato la strada del successo: di queste, la più nota è «Malafemmena».

Totò

Dialetto napoletano e malinconia: la poetica di de Curtis

In una giornata di caldo particolare (e quando fa caldo può accadere di tutto) sorse una disputa assurda, quanto inutile, tra Renzo Arbore e Tullio Kezich: «Chi è più importante, Chaplin o Totò?». Arbore, ovviamente, faceva il tifo per Totò e Kezich per Chaplin. A distanza di pochi giorni, poi, si formarono addirittura due partiti: i totomani e chapliniani. Io, ovviamente, non potevo che arruolarmi tra i primi e di conseguenza mi beccai (anche da parte di compaesani) accuse di napoletanità acuta e d'ignoranza cinematografica. Il bello è che proprio gli argomenti che i nostri avversari portavano a sostegno della loro tesi finirono col diventare i nostri punti di forza. In sostanza, i chapliniani dicevano: «Chaplin curava i suoi film nei minimi particolari, provava ogni scena decine e decine di volte e non lasciava mai nulla al caso», e noi rispondevamo: «E Totò recitava tutto d'istinto, anzi non recitava affatto perché era Totò!». Poi un bel giorno arrivò Claudio G. Fava a spiegarmi il perché il nostro principe non avesse mai valicato i confini della patria. «Chaplin» disse Fava, «amava il cinema muto. Il sonoro lo fece, ma solo dopo molti tentennamenti, e, anche quando lo fece, si affidò più alla comicità dell'immagine che non a quella della parola. Totò, invece, era un comico di linguaggio, e come tale non fu mai esportabile». Difatti: come è possibile far capire a un contadino dell'Arkansas cosa vuol dire «Sono un uomo di mondo perché ho fatto il militare a Cuneo?». E come si possono tradurre dal totoese espressioni come «a prescindere», «eziandio», «mi scompiscio» e «tomo tomo, cacchio cacchio»?

Ma qui non è con l'attore che abbiamo a che fare, bensì col poeta. E già, perché dovete sapere che di Totò ce ne sono stati tre: il Comico, il Principe e il Poeta. E che ce ne fossero tre, e non uno, me lo hanno detto e ridetto molti amici che l'hanno conosciuto di persona. Il compianto Sergio Corbucci, tanto per fare un esempio, un giorno gli sottopose la sceneggiatura di un film e il Principe, man mano che andava avanti nella lettura (e sempre parlando in terza persona) commentava: «Questa a Totò non piace... questa invece la farà benissimo». Ma quelli che proprio non andavano d'accordo erano il Principe e il Poeta. Basta leggere la «livella» per rendersene conto. Il primo (il Principe) lottò strenuamente perché gli venisse riconosciuto il titolo nobiliare, e il secondo (il Poeta) ci lasciò la poesia, che dà il titolo a questa raccolta, dove sostenne l'esatto contrario. 'Nuje simmo serie... appartenimmo â morte!' I versi di Totò, però, che più mi coinvolgono sono altri, e sono quelli che mi fanno tornare in mente la Napoli dei miei primi amori. Altri tempi, altre avventure! Eravamo tutti poverissimi e l'amore lo si faceva per strada, dove capitava, nel buio dei vicoli e negli antri deiportoni. Oddio, l'amore! Diciamo piuttosto quei quattro bacetti, misti a strofinamenti, scippati alla bell'e meglio tra un inquilino che passava e l'altro. E sempre a proposito di coccole, Totò, in una delle sue poesie, "Si fosse n'auciello", mi ha fatto ricordare 'e vase a pezzechillo'. Traduco per i più giovani e i non napoletani: ''e vase a pezzechillo' erano baci particolari, dati sulla guancia e accompagnati da un pizzicottino, paragonabile, come intensità, alla beccata di un passerotto. In genere erano le mamme a darli ai loro figli più piccoli quando, la sera, li mettevano a dormire. Anche noi però, viveurs dei vicoli bui, ce ne servivamo per manifestare il nostro amore sconfinato, il tutto con la paura di essere colti sul fatto da un padre manesco o da un fratello carogna. Oggi, però, grazie a Totò, so che potevamo stare tranquilli dal momento che eravamo protetti dalla luna.

Luciano De Crescenzo

'A sera quanno 'o sole se nne trase

e dà 'a cunzegna â luna p''a nuttata,

lle dice dinto 'a recchia: «I' vaco â casa:

t'arraccumanno tutt'e nnammurate.

🎭 Conclusioni

Tra le poesie di Totò emergono una lingua viva e una malinconia lucida: dalla celebre ’A livella alle liriche dialettali, fino alle poesie musicate che dialogano con la sua produzione canora. In questa pagina trovi contesto storico, riferimenti di stampa d’epoca e collegamenti interni per navigare tra testi, canzoni e testimonianze, valorizzando fonti verificate e cronologie utili per studiosi e appassionati.