Approfondimenti e rassegna stampa - Pierpaolo Pasolini

La rassegna stampa

Pierpaolo Pasolini, rassegna stampa

Totò e Pier Paolo Pasolini – Il legame inatteso nel cinema del dopoguerra

Totò al circo – Monsieur Cournot e l’aquila (L’aigle)

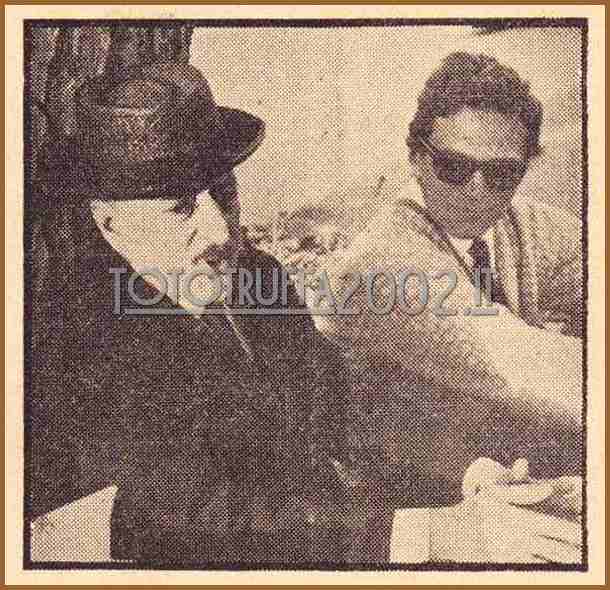

Totò sul set di Uccellacci e uccellini (1966): l’intervista di Giacomo Gambetti

La morale delle favole – Totò, Pier Paolo Pasolini e il cinema di poesia in “Uccellacci e uccellini” («Vie Nuove», 25 novembre 1965)

Totò: caporali o aquile — ritratto amaro tra caricatura e mimica (Settimana Incom Illustrata, 12 dicembre 1965)

Il principe de Curtis odia Totò (Oggi, 13 gennaio 1966) — L’uomo contro il personaggio

Silvana Mangano come la vede Pasolini: bionda e innamorata di Totò (Tempo, 16 novembre 1966) — “Le Streghe”, antologia d’autore e un amore per Totò

Nastro d’Argento: storia del premio e i riconoscimenti legati a Totò

1965 - Intervista a Pasolini e Totò sul film “Uccellacci e uccellini”

1966 - Anteprima

1971 - Cinema 70

Pierpaolo Pasolini: ecco il mio Totò – La Repubblica, 3 agosto 1976. Un ritratto umano e poetico del suo attore “innocente”

1998 - Avvenimenti

Uccellacci e Uccellini - Galleria fotografica e Rassegna Stampa (1965): il film di Totò e Pasolini tra critica e Festival di Cannes

Ma insomma, chi è questo Pasolini?

L'addio di Pasolini alle borgate

Ecco Pasolini, il ricco "maledetto"

Totò, Pasolini e una Luna prostituta – «L'Unità», 20 luglio 2007 – I film pasoliniani che rivelano il Totò “padre-maestro”

Pasolini all'inferno

Pierpaolo Pasolini: «vivo il mio momento gaio»

La rivincita di Totò – «Il Messaggero», 6 gennaio 1974: quando la critica riscoprì il genio dimenticato

Con "Una vita violenta", il romanzo pubblicato recentemente da Garzanti, P. P. Pasolini riconferma la novità del suo ingegno

Con questo nuovo romanzo: Una vita violenta, ediz. Garzanti 1959, Pier Paolo Pasolini riconferma, se ce ne fosse bisogno, splendidamente, la novità del suo ingegno (dei primi d’oggi), a distanza di quattr’anni da Ragazzi di vita. Ancora, dunque, una storia d’ambiente romano, di fondo di popolo, vivificato da una parlata che, per esser più vicina al vero, punta sul dialetto, se ne fa una forza. Di qui la difficoltà d’intendere appieno, con ogni suo proprio agio, per il comune dei lettori. Scriveva Pasolini, presentando Ragazzi di vita: «Crediamo che non ci sia lettore che, pur imbattendosi per la prima volta in qualcuna delle parole del gergo della malavita o della plebe romana, non ne afferri o non ne intuisca il significato: tuttavia, più per scrupolo, e curiosità, che per effettiva utilità, elenchiamo qui un certo numero di parole dialettali e gergali con la loro traduzione». Come dirla! Quanto a noi (e beati gli altri che ne sanno di più...), assai volte ci è accaduto, leggendo oggi Una vita violenta, come, or sono quattr’anni, Ragazzi di vita, di ricorrere invano al "glossarietto"; eppure abbiamo una certa pratica, aiutati dal fatto che non siamo del Piemonte o della Venezia. Allora, per rimediare alle nostre deficienze, cerca nel Dizionario moderno del Panzini, edizione ultima, con l'appendice del Migliorini; e non bastando, chè non poteva bastare, ricorri al Vocabolario romanesco del Chiappini, con le giunte del Migliorini (sempre lui, che sia benedetto!). Ma qui, gli scrupoli, spesso, di non aver voluto dire pane al pane e vino al vino, a certi punti scabrosi. Insomma, una fatica grossa (e quant’era meglio che l’autore, di sua mano, d procurasse le scorciatoie!).

Anche qui come, e forse più, che in Ragazzi di vita, il dialetto, ora è una tinta appena accentuata del comune linguaggio (direi, semplicemente, d’un tono più forte), ora è carico, che quasi ne gronda, d’un sapore nuovo (acceso, ricco: espressionismo, più che espressione). Fatto più importante: che il romanzo s’arricchisce d'un'espe-rienza di gran valore e novità, com’è il libro de Le ceneri di Gramsci, dove, a un certo luogo (dico, particolarmente, del Pianto della scavatrice), oltre il mutevole variare del canto, c’è un motivarsi, punto per punto, di sillaba in sillaba, come nell’impetuoso inventare del ”gregoriano” (con un arricchimento d'invenzioni, un intarsio novissimo, oltre, si direbbe, la volontà stessa dell’autore, e oltre le regole). Dedurrei di qui, come da scaturigine segreta, il comporre nuovo, con una forte carica, di certe parti e composizioni e rappresentazioni in grande del nuovo romanzo (un acquisto inedito, direi); e motiverei per gradi quest’acquisto, partendo da certe "impressioni", o pure "sperimenti”, fino a toccare poi il massimo di resa, l’acuto sopr’acuto. "Tommaso, Lello, il Zucabbo e gli altri ragazzini che abitavano nel villaggetto di baracche sulla Via dei Monti di Pietralata, come sempre dopo mangiato, arrivarono davanti alla scuola almeno una mezzoretta prima"; e subito questa scena viva, chiassosa: «"Che, è arrivato er maestro, a Carlè?” chiese a un mignoletto che gli stava appresso. "Che nna so!" rispose quello alzando le spalle. "Chi ce sta oggi, a ffà ’e pulizzie?" chiese dopo un po’ Tommasino, ch’era stato assente in quei due tre giorni, perchè aveva avuto la febbre. "Lello, mi sa", fece Carletto. "Aòh, me fai fumà?” chiese poi, rivoltandosi di scatto, incazzato, a un altro, che stava fumando lì accanto accucciato s’un tufo». E’ l'inizio del romanzo, quel che si dice una "macchia", per adoperare un termine pittorico, su cui cresce poi e s’organizza una serie di varianti ricche e complesse. Le corrisponderà un intreccio fitto di cose vive, mosse, parlanti; mezzo narrativa, insomma, mezzo teatro, con uno scambio vivace dei due modi, che direi complementari, col conseguente acquisto di varietà e di movimento, e un che di chiassoso.

Ma chi vuol cogliere, tutt’in una volta, il segno più alto del libro, il punto di forza, veda al capitolo terzo della "Parte seconda" che s’intitola: Che cercava Tommaso? Un contrappunto vivo d'invenzioni e di poetici modi, con qualcosa, propriamente, di ricco e strano; e si chiude in modo degno: "Coi grugni sporchi sotto i ciuffi, si tenevano abbracciati, parlando tutti smaniosi, senza guardare in faccia nessuno. Alcuni parlavano, parlavano, altri tacevano ridendo. E quelle faccette, sopra i colletti zozzi a colori, alla malandrina, erano l’immagine stessa della felicità: non guardavano niente, e andavano dritti verso dove dovevano andare, come un branco di caprette, furbi e senza pensieri": donde la chiusa malinconica e stupenda: "Aaaah" sospirò Tommaso, "so* stato ricco, e no l’ho saputo!”. C'è differenza tra l’uno e l’altro esempio: quello, libero fin troppo, questo incatenato e stretto, e tutto nuovo, parlante.

Perchè, il narrare di questo libro, di questo racconto, è tutto movimento; un "parlato” fitto, complesso, arioso, montante, che ogni tratto n’è come inebriato. Si toma a quell’idea del principio, queirimpetuoso inventare del "gregoriano", quella forza espansa, ricca di moti espressi, sorgivi, e un che di tumultuante. Questo "rappresentare” fastoso è più che raccontare; ed è l’acquisizione del nuovo libro, con in mezzo, giova ripeterlo, l’esaltante esperienza de Le ceneri di Gramsci, al punto suo più alto (voglio dire il Pianto della scavatrice). Di tanto, insomma, Una vita violenta sopravanza Ragazzi di vita; su questi termini, vivi, esatti, incogniti, s’è ingrandito il suo narrare, che è, propriamente, rappresentare, a linee incrociate.

Giuseppe De Robertis, «Tempo», anno XXI, n. 31, 4 agosto 1959

«Gazzetta di Mantova», 30 giugno 1960

Fabrizio Menghini, «Il Messaggero», 8 marzo 1963

Pier Paolo Pasolini si trova attualmente in Marocco, per girare il film «Edipo re». Siamo stati noi a dargli la notizia della scomparsa di Totò. Erano le 19.30 quando lo abbiamo raggiunto, telefonicamente, a Quar Zazate. Sconvolto. Pasolini ci ha donato queste poche righe:

Spero che il lettore di Paese Sera possa immaginare lo stato d'animo in cui io mi trovo. E' assurdo che lo riesca a dire qualcosa di sensato. In questi ultimi due anni ho lavorato quasi ininterrottamente con lui; l'ultima volta l'ho visto, felice, in una serata in cui lo premiavano.

E' stato sottratto alla nostra vita, come se fosse stato rubato. Alla mia, come una parte di me stesso, quando dovevamo lavorare ancora insieme quattro o cinque episodi che dovevano formare un intero film.

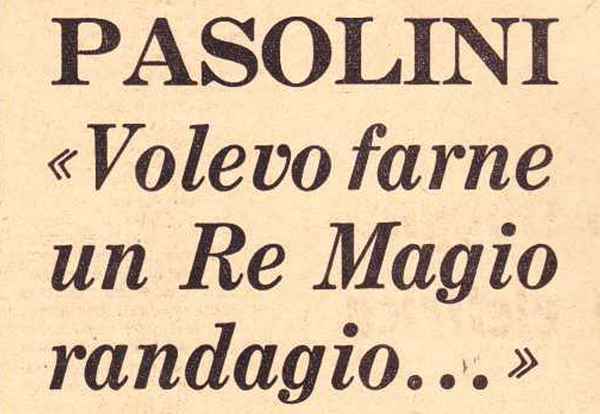

lo ho già immaginato a una a una tutte le facce che egli avrebbe fatto nelle vesti del Re Mago randagio, un Re Mago arrivato in ritardo al presepio per le mille peripezie e le mille buone azioni compiute e, quando arriva davanti al presepio, ormai vuoto, muore di stenti e di stanchezza e un angelo lo prende per mano e lo porta in paradiso ballando al suono di una musica di Mozart.

Pier Paolo Pasolini, «Paese Sera», domenica 16 aprile 1967

In televisione per «Controcampo» un dibattito sulla polemica aperta da Pier Paolo Pasolini. Secondo lo scrittore-regista siamo cambiati in peggio: «Non c’è più differenza culturale apprezzabile tra un qualsiasi cittadino fascista e un qualsiasi cittadino antifascista». Chi sono gli oppositori che partecipano alla trasmissione e quali le loro argomentazioni.

Giuseppe Sibilla, «Radiocorriere TV», 19 ottobre 1974

E' stato trovato all'alba di ieri con il cranio fracassato da bastonate e il corpo schiacciato dalle ruote di un'auto - L'omicida, di 17 anni, ha confessato - La notte precedente era stato fermato sull'Alfa dello scrittore per eccesso di velocità - Scambiato, in un primo tempo, per un ladro - I due non si conoscevano - Pasolini gli ha offerto un passaggio nei pressi della stazione Termini

Roma, 2 novembre.

Pier Paolo Pasolini è stato ucciso. Lo hanno trovato all'alba in uno spiazzo di terreno a una ventina di metri da via dell'Idroscalo, una strada che da Ostia porta alla foce di Fiumara grande, dove uno dei bracci del Tevere sfocia a mare. Giuseppe Pelosi, 17 anni, che era stato fermato dai carabinieri all'una e trenta di notte, ha confessato in carcere di essere l'omicida. Per la polizia il caso non è definitivamente chiuso. Potrebbero esserci dei complici nel delitto? Viene scartato il movente politico dell'assassinio.

«Eravamo arrivati alle 6 e mezzo. Vicino casa, in mezzo alla strada — dice Alfredo Principessa, carpentiere — mia moglie ha visto un mucchio scuro a terra». Racconta Maria Teresa Lollobrigida: «Mi sono avvicinata e solo allora ho visto il corpo. Ho gridato, mi sono sentita svenire». Un uomo giace a pancia sotto, il braccio destro sotto il corpo: ha il cranio sfondato. E' in canottiera verde scuro, blue-jeans, calze e stivaletti neri. E' martoriato di ferite. Il volto è irriconoscibile. A terra c'è un anello d'oro con pietra rossa. Arriva la polizia. Le tracce di sangue portano a un Campetto di calcio. Viene trovata la sua camicia, macchiata di sangue, un giubbotto a strisce e un mazzo di chiavi. Tutta la zona, desolata, pullula di baracche abusive. Nessuno vi abita d'inverno. Ci vanno la domenica per tirare su muri e costruire casupole fatiscenti.

Nessuno ancora lo ha riconosciuto. Dal giubbotto arriva la prima indicazione: all'interno si legge, appena, il nome Pasolini. La polizia avverte Ninetta Davoli, amico fraterno del poeta-regista. Sono le 10 quando avviene il riconoscimento ufficiale. Davoli non ha dubbi: «Dio mio». Poi piange. Ecco il suo racconto: «Avevamo parlato a lungo ieri sera al ristorante. Mi aveva lasciato dicendomi che sarebbe andato a casa. Stavamo preparando un film. Era tranquillo, del tutto simile all'uomo, profondamente buono, che avevo conosciuto. Una sola frase mi aveva colpito. Aveva detto: "E' odiosa la gente. Venendo qui ho camminato a lungo a testa bassa per non vedere nessuno negli occhi"».

Sul posto arriva Alberto Moravia. E' scosso. Il cadavere di Pasolini è già in viaggio per l'obitorio. «E' orribile, orribile». Sono le sue uniche parole. Intanto le indagini hanno preso una svolta decisiva. Polizia e carabinieri collegano l'assassinio di Pasolini con l'arresto di un minorenne, Giuseppe Pelosi. Il ragazzo era stato fermato dai carabinieri a Ostia, durante un normale servizio di pattugliamento. Era a bordo di una «Gt Alfa Romeo» metallizzata: procedeva a velocità sostenuta in una strada a senso unico, contromano. Erano quasi le due di notte. Il giovane non era riuscito a dare spiegazioni, aveva balbettato poche parole a sua difesa. Il motivo dell'arresto era furto d'auto e guida senza patente. Mentre lo trasportavano al carcere minorile di Casal del Marmo aveva detto a un carabiniere: «L'anello. Mi sono perso il mio anello d'oro con un rubino. Lo devo andare a cercare». Così i due episodi si saldano. L'auto è di Pasolini. L'anello trovato accanto al cadavere dell'artista è di Giuseppe Pelosi. Il ragazzo viene messo alle strette, mentre si indaga nei suoi trascorsi. Si prende in esame l'ipotesi del delitto politico che viene però accantonata. Di fronte alle precise contestazioni del magistrato di turno, il ragazzo confessa e dà la sua versione dei fatti, drammatica nella sua cruda e atroce durezza. Qual è il motivo dell'assassinio? Secondo il Pelosi, arrivati a Ostia, Pasolini gli chiede di avere rapporti sessuali. Il giovane protesta e rifiuta. Scendono dall'auto ed è Pasolini — sempre secondo la versione del minorenne — a colpirlo con un bastone. La reazione di Giuseppe Pelosi è violenta: lo colpisce con una tavola di legno accecato dall'ira. Poi fugge con la macchina passando sul corpo della vittima. In base a questa e ad altre testimonianze la polizia ricostruisce le ultime quattro ore di vita dello scrittore.

Ore 22 di sabato, 1 novembre: Pasolini va al ristorante «Pomodoro», al quartiere San Lorenzo. Si incontra con Ninetto Davoli, la moglie e i loro due bambini.

Ore 23: Pasolini esce dal ristorante. In macchina raggiunge la zona della Stazione Termini. Si incontra con un ragazzo e lo porta a cena in un ristorante del quartiere San Paolo.

Ore 0,15 di domenica 2 novembre: c'è la testimonianza precisa di un automobilista (la squadra mobile non ne vuole fornire il nome) che riconosce Pasolini e un giovane fermi ad un distributore automatico «Total» della via Ostiense.

Ore 1,30: Giuseppe Pelosi viene arrestato dai carabinieri.

L'ora del delitto si localizza così tra luna e l'una e un quarto di notte. C'è la spiegazione difensiva del ragazzo. Si apprende che Pasolini conosceva la zona ed è quindi possibile che sia stato lui a portare il giovane alla periferia di Ostia. Resta da appurare la verità. Dalle macchie di sangue e dai segni di colluttazione sembra più plausibile che sia stato Pasolini a tentare di sfuggire all'aggressore.

Dalle indagini finora svolte non risulta traccia che al delitto abbiano partecipato più persone. Ma una domanda da porsi è precisa: Pasolini aveva un fisico atletico, giocava a calcio, era molto forte. Poteva soccombere contro un ragazzo di diciassette anni? Di Giuseppe Pelosi si conosce quasi tutto: vive a Guidonia ma è nato a Roma. Il padre fa il commesso di negozio. Ha una sorella più grande, dì diciannove anni. Aveva studiato fino alla seconda media poi si era messo a lavorare come panettiere. Aveva avuto una denuncia per furto, seguita da perdono giudiziario. Il ragazzo è alto un metro e sessantanove, riccio di capelli, bruno. Un volto come quelli cari ai racconti e ai film di Pasolini. Era un ragazzo di vita? Perché aveva accettato un passaggio in macchina da uno sconosciuto per poi rifiutare il rapporto sessuale? Pelosi non era solo? Il racconto, in verità lacunoso, lo ha fatto per proteggere altri giovani? Sono domande ancora da chiarire. L'autopsia potrà in parte rispondere. Sullo sfondo del delitto c'è l'angoscia di un uomo che, non era un mistero per nessuno, ricercava rapporti omosessuali e che, per questo, più volte aveva pagato. L'anno scorso, alle Terme di Caracalla, lo aggredirono a calci e a pugni. In altri casi era stato derìso e umiliato. Ora Pier Paolo Pasolini è stato ucciso dalla violenza che lo atterriva, proprio nell'estrema periferia della città che amava.

Fabrizio Carbone, «La Stampa», 3 novembre 1975

«Oggi sono in molti a credere che c'è bisogno di uccidere»

A colloquio con lo scrittore sei ore prima della morte. L'ultima intervista di Pier Paolo Pasolini destinata a "Tuttolibri". Con la lucidità di sempre ha parlato di cinema, di letteratura e di se stesso - "C'è in me grande contraddizione, nostalgia ma anche malessere"

Roma, 2 novembre.

Sono le quattro e un quarto di sabato pomeriggio. Sopra il citofono della palazzina di via Eufrate, all'Eur, c'è scritto «Dr. P. Pasolini». E' una strana casa, uno strano luogo per vivere, perché ha due facce. Guardo davanti e vedo, sopra quella targhetta, la palazzina confortevole, senza stile e senza gusto che è il condominio dell'Eur, il quartiere residenziale più ambito di Roma. Volto le spalle alla palazzina, e oltre la strada vedo quel vuoto strano e angoscioso che circonda Roma. Un vuoto che non è né città né campagna. Il verde sono cespugli, non alberi, passano strade che non si vedono. La campagna di Fiumicino è proprio là davanti, senza una faccia, come la periferia di Roma e i suoi desolati misteri.

Nella strada deserta incrociano due motociclisti giovani, uno in tuta azzurra e splendore di cerniere lampo, entrambi col casco e la visiera scura davanti alla faccia. I due motociclisti vanno e vengono come se facessero a gara a chi sta più in equilibrio evitando di accelerare. Con la macchina accosto due volte. Per due volte le facce nascoste dal casco non rispondono alla domanda sulla strada e sul numero. Accelerano lievemente, due ragazzi che guidano bene. Quando esco, due ore più tardi, vedo ancora la tuta blu, la moto, le gambe ferme e divaricate, lontano, in mezzo alla strada. Ma ormai è buio, è un frammento d'immagine inquadrata dai fari, mentre faccio marcia indietro, con la paura eccessiva di sbagliare, di cadere indietro nel vuoto, nel punto dove Roma finisce.

Fra i libri

Dentro, al primo piano, al fondo di una scala buia, di un pianerottolo buio (nei condomini rispettabili si risparmia la luce) c'è Pasolini. Mi aspetta, seduto di fianco, ben coperto nello stanzone gelido, un ambiente sproporzionato che nei condomini si chiama «salone di rappresentanza». Pasolini è su una poltrona, e la poltrona su una moquette che non è grande abbastanza per coprire tutto quel marmo. Accanto c'è un enorme camino spento. L'unica difesa sembrano i libri, tanti libri sul tavolo basso e per terra, come una trincea provvisoria. Davanti c'è un volumetto spagnolo («Conversaciones con P. P. Pasolini»). Lui ha in mano Sciascia, «La scomparsa di Majorana».

Nel libro spagnolo, aperto, mi pare con un gesto brusco, che ha forzato la legatura, faccio in tempo a leggere la fine di una domanda: «Tenerezza, nostalgia, violenza, avventura, solitudine, avversione, odio, a momenti, eppure anche dolcezza... Sono questi i sentimenti che le vengono dal ricordo del padre? ».

E l'inizio di una risposta: «Sì, un po' di tutto. Devo ammettere che c'è in me una grande contraddizione, la nostalgia ma anche il malessere... ». Incominciamo a parlare.

— E' bello, è bello il Majorana di Sciascia. E' bello perché ha visto il mistero ma non ce lo dice, hai capito? C'è una ragione per quella scomparsa. Ma lui sa che in questi casi un'indagine non rivela mai niente. E' un libro bello proprio perché non è una indagine ma la contemplazione di una cosa che non si potrà mai chiarire.

Pasolini abita nel suo maglione, nei suoi stivaletti, nelle ossa dure della sua faccia, nelle mani che apre e chiude inavvertitamente come per un esercizio, abita nel suo corpo ben difeso e in guardia. E' lì che bisogna cercarlo e stanarlo, e in quegli occhi sempre in guardia, nonostante l'amicizia, la dolcezza o il sorriso. Non nella casa, non negli oggetti, che si sono accumulati qui intorno, o nell'altra che sta finendo, al mare, o in quella di campagna, che dicono sembri un castello. E' circondato di oggetti che potrebbero sparire di colpo, senza toccarlo.

Unica gioia

Stando con lui si capisce che i suoi articoli, i suoi «Scritti corsari», anche nei momenti più acuti del paradosso sono assolutamente sinceri. Toccava le cose come un prestigiatore, facendo apparire quel che voleva, persuaso che non esistono. Qualcuno doveva sapere che solo colpendolo al corpo, con tutta la violenza possibile, si poteva finirlo. Il cervello ottuso che ha risposto all'impulso di un folle mandato (maturato dentro o fuori di lui? Non ce lo diranno mai) doveva avere percepito la forza di quella sfida.

— Ho la vita di un gatto — diceva Pasolini. E allora rideva offrendosi al rischio di vivere con una specie di gioia che forse era la sua unica gioia. Temeva la protezione degli oggetti, temeva la protezione della ideologia, persino la protezione dei pensieri saggi, del buon senso. Rompeva ogni volta l'involucro per sentire in faccia solitudine e rischio, due cose che lo riguardavano profondamente. Tutto, detto o non detto, sembrava esprimere in lui questa idea fissa: tanto non c'è niente da fare, non la scampi. E allora perché proteggersi, perché adattarsi ai camminamenti delle cose mezze fatte, mezze dette, mezze accettate? Giocava col privilegio (del cinema, del successo) come il mago Houdini con catene sempre più dure, bauli sempre più fondi e rischi sempre più «inevitabili». In questo gioco terribile diventava profeta. Uno strano profeta, agile, in guardia, proprio perché disarmato e separato da ogni forma di protezione e alleanze.

— Hai fatto il film sulla Repubblica di Salò proprio prima del delitto del Circeo.

— Sì, e adesso mi fa impressione guardarlo, il mio film prima ci pensi come a una intuizione, che per quanto terribile ha la pace e l'armonia delle cose pensate. Poi ci lavori, e il cinema è tecnica, scena dopo scena, un'inquadratura dopo l'altra, e questo lavoro è come una enorme routine, dilata i tempi, ti macina nei dettagli, sei alla catena di montaggio del tuo stesso prodotto. Poi guardi, vedi quello che è successo. Quello che è successo è "anche" quello che luti fatto o voluto. Ma c'è qualcosa che vedi per la prima volta. Io ho sentito disagio e paura.

— Hai fatto il film pensando a "quella" Salò, alla tetra storia di allora, o i tuoi incubi su questa violenza sono in avanti, qualcosa che viene dopo? — Ma non vedi che gli assassini del Circeo cercavano disperatamente una divisa, un travestimento? Che avrebbero dato chissà che cosa per avere in mano un ordine, una ragione, un'idea che desse un senso al loro massacro? Non lo sapevano, ma erano già travestiti. Travestiti da nuovi assassini.

Ultima sera

Pasolini parlava, verso le cinque, mentre veniva sera, tirandosi sempre più dentro di sé, con gli occhi sempre più lucidi, con quella specie di disperata felicità di chi sa di più perché viene fra la parte in luce del mondo — la razionalità, l'immaginare, il creare, il dibattere, le polemiche, i confronti dell'intelligenza — e la zona tetra in cui si vede da vicino, senza le maschere, una faccia vera e tremenda. Pasolini si era dedicato, come a una ossessione, alla descrizione di quella faccia. La vedeva venire vicina. Era, in modo misterioso ma vero, l'identikit del suo o dei suoi assassini.

Pasolini parlava, rispondendo attento, puntiglioso, alle domande di una lunga intervista, per Tuttolibri. E intanto sembrava constatare in sé nel suo essere vivo, testimone disperato di cose che sapeva da solo, l'unica garanzia, l'unico segno.

— Io dico che le vostre obiezioni sono sbagliate perché non vi siete accorti che dai codici della malavita, come da quelli che chiamate « politica » è ormai esclusa l'umanità. Oggi «si deve uccidere», voi non avete idea in quanti siano a crederlo. La morte è un comportamento di massa. Però non era triste. Non lo angosciava quel panorama vuoto della città che finisce davanti alle sue finestre, nei cespugli di Fiumicino. Pasolini si alza, mette da parte con cura le pagine che abbiamo scritto. E va a farsi uccidere. Mancavano sei ore e trentacinque minuti al massacro.

Furio Colombo, «La Stampa», 3 novembre 1975

Roma, 2 novembre.

Alle 12,45 il furgone funerario del comune ha varcato i cancelli dell'obitorio di Roma. Il corpo straziato di Pier Paolo Pasolini è stato subito chiuso in una cella frigorifera: nessuno accompagnava la salma, nessuno del personale dell'Istituto di medicina legale era oggi in servizio. Erano passate circa 12 ore dal momento della morte: per tutto questo tempo lo scrittore è rimasto supino là dove era caduto, fra via dell'Idroscalo e il mare di Ostia, in un campo aperto al vento e devastato dalla sabbia, dalle costruzioni abusive, dai rifiuti di plastica, dai cani randagi e affamati.

E' lo scenario di tanti suoi racconti, letterari e cinematografici. Si lascia la strada asfaltata, stretta e tortuosa, per inoltrarsi in un sentiero sterrato. A distanza — come un muro compatto di cemento — corrono le case nuove di Ostia. Il mare è a circa cinquanta metri, una striscia grigiastra che lambisce una spiaggia praticamente inesistente, di continuo mangiata dalle mareggiate. Al centro di questa terra di nessuno — delimitata in un altro lato dalla fiumara, uno dei bracci del Tevere — s'erge un rudere cadente, la torre di San Michele. Tutt'intorno, baracche, case di lamiera, muri di tufo, recinzioni che crollano, cancelletti chiusi con catenacci, palizzate che proteggono altri «Lavori in corso», patetiche scritte («Villa Serena»), cartelli che contrassegnano fazzoletti di terra (.«Lotto n...»), una marrana che scorre a cielo aperto, immondizie di ogni genere.

«Oddio, adesso lasciano i rifiuti anche in mezzo al passaggio», ha esclamato stamattina la donna che per prima ha scoperto il cadavere di Pasolini, scambiandolo per un ammasso di stracci insanguinati. Era da poco giorno, e insieme con il marito e la figlia aveva raggiunto la «casa» che con le loro mani, domenica dopo domenica, si vanno costruendo. Esattamente come i loro vicini, come nasce tutta la zona, abusivamente, senza fogne, senza elettricità, senz'acqua. Una sorta di villaggio per la vacanze dei poveri, di fronte a un mare povero e squallido, che pure rappresenta una conquista per il sottoproletariato della grande periferia urbana espropriato di tutto, anche della possibilità di godere della natura.

«Brutti, sporchi e cattivi» è il titolo di un film con Manfredi che Ettore Scola sta girando nella stessa zona. Il guardiano delle roulottes. Bruno Ortensi, dice: «Pure con Pasolini ho lavorato qui. Non mi ricordo per quale film. Forse "Uccellacci e uccellini", forse "Accattone". Era un posto che gli piaceva».

Veniva anche per giocare a pallone nel Campetto a mala pena delimitato sulla terra battuta, a pochi metri di distanza. Sotto la porta rudimentale è stata trovata la sbarra di legno con cui, probabilmente, l'assassino o gli assassini lo hanno colpito.

Arriva un autobus, vuoto, e prosegue fino al capolinea, uno spiazzo deserto su cui si affaccia un ristorante che espone questa scritta: «Si accettano clienti con cibi propri». La desolazione è quella di sempre, così bene conosciuta e interpretata da Pasolini. C'è un gran silenzio intorno quando il suo corpo viene sollevato e portato via: due palate di sabbia coprono le macchie di sangue. A terra, di lui, non resta più nessuna traccia.

Liliana Madeo, «La Stampa», 3 novembre 1975

Diceva sempre la sua verità non veniva a patti col mondo

Pier Paolo Pasolini: la violenza ha spento la poesia

Pier Paolo Pasolini era nato il 5 marzo 1922, a Bologna, da Carlo Pasolini, romagnolo, ufficiale di carriera, e da madre friulana. Gli spostamenti frequenti del padre lo portarono da Bologna, dove si laureò in lettere, nel Friuli, dove visse alcuni anni e iniziò la propria formazione poetica. E' infatti di quel tempo il suo primo libretto di versi, scritti nel dialetto materno, «Poesie a Cusarsa» (1942). A Casarsa Pasolini abitò dal 1943 al 1949, promuovendo studi sul dialetto locale e stampando una rivistina, «Quaderno romanzo». I versi friulani di quest'epoca sono riuniti con i precedenti nel libro «La meglio gioventù», uscito nel 1954; i versi che scriveva contemporaneamente in lingua, il poeta li raccolse in un altro libro, «L'usignolo della Chiesa cattolica» (1958).

Nel 1949 Pasolini si trasferì a Roma, dove scrisse i due romanzi del sottoproletariato delle borgate romane, «Ragazzi di vita» (1955) e «Una vita violenta» (1959), che gli diedero la fama e suscitarono una infinità di discussioni letterarie. Essi appartengono al «neorealismo» e trovano origine in una matrice ideologica marxista. Altri libri di poesia, oltre a «La meglio gioventù» e «L'usignolo della Chiesa Cattolica», sono «Le ceneri di Gramsci» (1957), «La religione del mio tempo» (1961) e «Poesia in forma di rosa» (1964). Tra i romanzi, uscirono nel 1962 «Il sogno di una cosa», nel 1965 «Ali dagli occhi azzurri» e nel 1968 «Teorema». Notevoli sono i suoi libri di critica, da quello sulla «Poesia dialettale» (1947) a «Passione e ideologia» e alia «Poesia popolare italiana» (entrambi del 1960). Quest'anno sono usciti gli «Scritti corsari».

Pasolini è stato anche un grandissimo regista. Cominciò la sua attività cinematografica nel 1955, come sceneggiatore del film di Mario Soldati «La donna del fiume». Nel 1957 curò i dialoghi in romanesco di «Le notti di Cabiria» di Fellini, due anni dopo scrisse il soggetto di «Morte di un amico» di Franco Rossi e curò la sceneggiatura di «La notte brava» di Bolognini, di cui sceneggiò anche, l'anno successivo, «Il bell'Antonio».

«Accattone», del 1961 (Gran premio del Festival di Karlovy Vary), riproposto giorni or sono dalla televisione, segnò il passaggio di Pasolini alla regia. Dell'anno successivo è «Mamma Roma», interpretato dalla Magnani, ritratto di una prostituta. Nello stesso anno, ancora due sceneggiature: «La commare secca», dell'allora esordiente Bernardo Bertolucci, e «Una vita violenta», per la regia di Heusch e Rondi. Seguirono «La ricotta», un episodio di «Ragopag» (1963) e «Il Vangelo secondo Matteo» (1964), vincitore del premio speciale della giuria alla mostra di Venezia nel 1964 e del nastro d'argento per la miglior regia nel 1965.

Del '66 è «Uccellacci e uccellini» (definito, dallo stesso regista, «un film ideocomico») interpretato da Totò e da Ninetto Davoli. Negli anni successivi Pasolini ricostruì per lo schermo due miti classici, «Edipo Re» (1967) e «Medea» (1970), diresse «Teorema» e «Porcile» (1968 e 1969) che divisero la critica cinematografica, e fu autore di due episodi dei film «Capriccio all'italiana» (1968) e «Amore e rabbia» (1969). Nel '71 «Decameron» segna l'inizio di quella che Pasolini definì la «trilogia della vita», completata da «I racconti di Canterbury» C72) e da «Il fiore delle mille e una notte » (1973). Sempre nel '73, Pasolini scrisse la sceneggiatura di «Storie scellerate», di Sergio Cittì, per il quale aveva scritto anche la sceneggiatura di « Ostia » nel 1970.

L'ultimo film, «Salò o le 120 giornate della città di Sodoma», non ancora uscito sugli schermi ma ormai quasi terminato, descrive le torture cui venne sottoposta una se rie di prigionieri durante la repubblica di Salò. Parte dei negativi del film furono rubati insieme con quelli di altre due pellicole nello scorso agosto dagli stabilimenti della Technicolor. Giorni fa Pasolini dichiarò che il film non aveva però subito gravi danni: sarebbe stato possibile infatti sostituire le scene mancanti con «doppioni» o «scarti», e non vi sarebbero stati ritardi nell'uscita a metà novembre. Attualmente Pasolini stava lavorando ad un progetto che aveva in mente da tempo: la storia dell'ideologia, rappresentata da una cometa, e degli uomini che la seguono.

n. s., «La Stampa», 3 novembre 1975

Pier Paolo era un amico generoso e dolce: aveva uno sguardo mite, la voce gentile anche quando s'infervorava, anche quando dibatteva le sue idee con veemenza, la veemenza che gli dava la certezza della solitudine.

La sua amicizia sembrava arrivare da lontano: sapeva sempre in anticipo dirti i tuoi pensieri. Egli ha saputo anche dire in anticipo le ragioni del proprio assassinio. E questo, per chi lo ha amato, è un motivo di strazio inconsolabile. Raccontare la sua esistenza, testimoniare della sua genialità, è facilissimo e difficilissimo in questo momento. Sembra che Pasolini sia riuscito a far coincidere, come accade talvolta ai poeti, l'invenzione e la realtà. Quale realtà? Bisogna citare i suoi versi, bisogna con la memoria tornare alle immagini di «Accattone», il film col quale dette modo a tutti di constatare lo scempio cui la vita si riduce fra i sottoproletari.

«Poi... Ah, nel sole è la mia sola lietezza... I Quei corpi, coi calzoni dell'estate, I un po' lisi nel grembo per la distratta carezza I di rozze mani impolverate... Le sudate / comitive di maschi adolescenti, / sui margini di prati, sotto facciate / di case, nei crepuscoli cocenti... / L'orgasmo della città festiva, I la pace delle campagne rifiorenti...».

Per ideologia

Il poeta, in lui, aveva rovesciato la sua ottica tradizionale: non scendeva a patti col mondo, si lasciava intridere di tutti i più degradati odori della vita, per «passione» e per «ideologia». La sua non fu una poesia nutrita da ciò che turba la coscienza per le vie di un distorto edonismo. Pasolini non era turbato dallo spettacolo del mondo, di quel mondo che reinventava nelle sue parole, nei suoi versi, con la sua cinepresa: egli cercava in ciò che scopriva sconfitto e deietto, buttato ai margini dei luccicanti orizzonti del «miracolo italiano» e poi della «civiltà dei consumi», le ragioni di forza per il suo intelletto.

Aveva il coraggio di dire sempre la sua verità, sconfessando le reticenze degli altri. E' vissuto di questo coraggio, sfidando chiunque, sfidando persino il suo stesso cuore. «...quando I scrivo poesia è per difendermi e lottare, / compromettendomi, rinunciando I a ogni mia antica dignità: appare, / così, indifeso quel mio cuore elegiaco I di cui ho vergogna, e stanca e vitale I riflette la mia lingua una fantasia / di figlio che non sarà mai padre...». Giro intorno alle parole, e sento che non ricompongono le membra sparse di Pier Paolo. Vano è riaccendere il fuoco della sua «disperata vitalità»: restano i suoi scritti, i suoi versi.

Da ultimo diceva di essere un «luterano»: si schermiva con qualche ombra a chi lo accusava di cattolicesimo puro e semplice. In effetti aveva ragione: apparteneva alla lunga schiera dei protestanti in nome della fede, a coloro che credono sia giusto spendere la propria vita, pagare di persona per ogni proprio detto, per i fini del proprio credo. Ecco, alle origini, il suo «cuore elegiaco» di poeta: i versi friulani. Già li lo strazio per la morte del fratello, ucciso dagli jugoslavi durante la Resistenza; già quel suo sguardo radente ai fatti minimi dell'esistere fisiologico: «Cutuardis ains! I cuarp cilat di belessa! / i tociavi la me cuessa / sot lì plejs limpiis de la barghessa». Sono versi cantati, dettati in un respiro con l'ansia esclamativa della giovinezza. L'estasi narcisistica è il loro tratto più evidente: una estasi mostrata senza ambiguità. L'idillio sembra prevalere. Oggi, invece, sappiamo che «La meglio gioventù» (è il titolo che egli diede nel '54 ai suoi primi versi, che in plaquettes aveva già stampato nel '42, nel '45, nel '53) è il primo momento d'una ininterrotta dedizione. Pasolini è stato uno straordinario poeta del linguaggio. Il linguaggio povero e il linguaggio colto italiano sono passati al suo vaglio, ed egli ne ha dato misura e risultanze attraverso un inesausto lavorare. Ne controllava il suono non sui parametri della musica pura: ne saggiava in profondità, invece, il contenuto ideale, e insieme emozionale. Vi leggeva in trasparenza l'animo di chi lo pronunciava: da quali moventi quest'animo era trascinato, di cosa si faceva attore o verso quale deriva andava a perdersi. Una lettura ideologica, insomma.

Doppio volto

I suoi versi hanno, perciò, un doppio volto: esprimendo il cuore del soggetto che si poneva al loro centro, Pasolini medesimo («cerco, nel mio cuore, solo ciò che ha»), svelano, in una sorta di riverbero inafferrabile, il loro oggetto: «l'umile Italia», dobbiamo dire, ricorrendo al titolo d'un poemetto compreso nel «Le ceneri di Gramsci». L'umile Italia dalle «cocenti» parole dialettali, l'umile Italia nostalgica del suo lontano e lussuoso passato (depositato nella aulicità della sua lingua letteraria): Pasolini se ne sentì investito, e ci fu un momento in cui la violenza sulla sua immaginazione fu tale che egli trapassò, senza soluzione di continuità, con quel mondo nella mente e negli occhi, dalla parola scritta a), cinema: dal romanzo al film, da «Ragazzi di vita» (1955) e «Una vita violenta» (1959) a ((Accattone» (1961). La sua esigenza di rappresentazione e conoscenza annullò le paratie dello stile verbale: ricorse ai fotogrammi, cosi come, per arrivare ai romanzi, aveva obliterato il dialetto materno, il friulano, per il romanesco. Proprio nel '59, rispondendo a una inchiesta sul romanzo promossa da Moravia per «Nuovi argomenti», Pasolini disse della necessità di «lasciar parlare le cose»: solo che questa operazione richiedeva una virtù: «Occorre essere scrittori, e anche perfino vistosamente scrittori». Il passaggio al cinema non presuppone in lui l'abbandono di quel precetto («essere vistosamente scrittori»), quanto un suo potenziamento se, come sosteneva anche, «il cinema è la lingua scritta della realtà». La realtà: fu il suo angoscioso bisogno. Era forse la parola che ricorreva più spesso nel suo discorrere. E se qualcosa era per lui «reale» voleva dire che il massimo della compiutezza espressiva e formale era raggiunto.

Contraddizione

Lasciar «parlare la realtà»: significava svelarne il connettivo politico, cioè il potenziale di dolore da riscattare, da tradurre in bene se mai l'uomo fosse riuscito a sfiorare con le sue mani il bene. Fu, quindi, Pasolini anche un poeta civile. Lo fu poiché genialmente sottopose la poesia a sollecitanti processi conoscitivi: la parola doveva restituire i contenuti del mondo, la forma plasmarli. Ma sottopose anche se stesso, quel suo cuore coraggioso ed elegiaco, a violenza: parlò per lui la sua lacerazione di uomo, preso in una contraddizione che «Le ceneri di Gramsci» (1956), il primo poemetto «politico» del nostro dopoguerra, dichiarò con sconcertante limpidezza. Era Gramsci il suo interlocutore, e Pasolini si confessò: «Lo scandalo di contraddirmi, dell'essere, con te e contro di te; con te nel cuore, in luce, contro di te nelle buie viscere». Gramsci, la sua tomba, la sua storia individuano la prospettiva luminosa del progresso e della ragione: contro tutto ciò le «buie viscere» reagiscono, e le viscere valgono quella parte inconscia dell'uomo che, fuori di ogni razionalità, lo tradisce e oscuramente lo perde. Cosa disse per moltissimi in quei versi Pasolini? Cominciò allora la sua stagione felice: egli dava verità al lungo travaglio in cui la letteratura italiana, particolarmente la più nuova, la più giovane, si era avvolta fra spasimi ed esaltazioni dopo il '45, la storia — «lo straccetto rosso della speranza», per dirla nelle sue parole — chiamava ad un rinnovamento lungamente augurato, ma qualcosa recalcitrava nell'animo di tutti. Cosa bisognava riscattare in noi per poter realizzare quel che la nostra stessa volontà chiedeva?

Quella vitalità

Pasolini tornò a dirci che quanto cercavamo era in noi e fuori di noi: dovevamo riscattare quella parte di noi diseredata, emarginata, abbandonata alla violenza. Si è parlato, in questo, d'un suo regressivo «populismo»: ma Pasolini aveva in odio la fredda concettualizzazione; era un poeta, e viveva di immagini e della plasticità delle immagini. Il sottoproletariato urbano fu per lui una grande metafora, la metafora della «disperata vitalità» da tradurre in forza positiva, concreta. Ecco, allora, quell'«umile Italia» scoperta nei dialetti, nella poesia popolare (grandissimo storico di quest'ultima è stato il giovane Pasolini negli Anni Cinquanta), veniva fisicamente plasmata dalla sua fantasia e offerta come in un'«auto da fé.) al comune ripensamento. I suoi versi, i suoi romanzi, sappiamo come vennero accolti: denunce e processi. Il personaggio pubblico violava in Pasolini ogni accademica «allure». La sua presenza era comunque dirompente. Egli perseguitava i suoi nemici nell'intelletto e nella sensibilità in forme cosi esplicite e gioiose, anche d'una ferrigna gioiosità, da suscitare sempre e in ogni momento uno scandalo. Ma la ragione ultima di questo scandalo a lui stesso era nota: ripeto, lo aveva scritto per Gramsci: «Lo scandalo di contraddirmi, dell'essere con te e contro di te». Sì, la contraddizione fra coraggio ed elegia, fra epos e narcisismo segnano indelebilmente ogni sua pagina: fino alle ultime, le pagine che amava definire appunto «luterane», le pagine polemiche in cui chiamava in causa quell'umile Italia non più riconoscibile, e sui suoi mutamenti, avvenuti a scorno di ogni razionalismo, voleva sollecitare l'attenzione di tutti.

Ferocia civile

Il suo cuore era fermo là, non aveva creduto ai possibili riscatti della società, del benessere, non aveva creduto all'encomiastica di certi politici. L'umile Italia ormai versava nella bruttura e nel fango: sparito il suo dolore, sparite le sue timide vergogne: essa ha il volto della violenza, una violenza immedicabile. La poesia non era annegata dentro di lui: era sempre più pigmentata di elementi spuri, non lirici, non eletti; ma era sempre più ricca di bagliori, di ferocia civile. Il suo discorso è rimasto a mezzo, in un momento in cui sembrava la sua mente ricchissima di contenuti, di parole inespresse e anche di vaticinio. Ripeto: era un uomo dolcissimo, un amico sollecito. Con lui e Moravia abbiamo curato insieme, da nove anni a questa parte, la nuova serie di «Nuovi Argomenti». Per la rivista aveva in animo di raccogliere un'antologia di giovani poeti. Aspettavo per oggi, per domani una telefonata: dovevamo studiare i modi in cui mettere mano alla raccolta. L'umile Italia ormai irresolubilmente violenta l'ha ucciso. La telefonata non verrà. Non sentirò la sua voce quieta dire, «ciao, sono Pier Paolo».

Enzo Siciliano, «La Stampa», 3 novembre 1975

"Anche questa morte è una confessione"

I primi commenti nel mondo della letteratura e del cinema

Una tragedia improvvisa, in un'atmosfera crudele. La morte di Pier Paolo Pasolini, in circostanze così drammatiche, ha sconvolto il mondo della cultura e del cinema. Carlo Bo, critico letterario e rettore dell'Università di Urbino, ha detto: «Sono molto addolorato. Pasolini era un autentico poeta ed è stato uno degli interpreti più appassionati e acuti della tragedia italiana». Il poeta Carlo Betocchi: «Penso al dolore di sua madre. Amavo Pasolini fin dal tempo della poesia friulana, della sua antologia dei poeti dialettali. Nel 1952, poverissimo, frequentava ogni tanto la mia povera casa di Roma. Era un ingegno fertile, sottile, di una eleganza nativa, ma non poteva tradire il cuore. Aveva un'onestà di fondo che sconfiggeva le malizie dell'artista. Ombre e luci si ferivano a vicenda in lui. Non esitava a dirlo. Era sincero. Lo rimpiango profondamente».

Alberto Bevilacqua ci ha rilasciato questa dichiarazione: «L'orrore di un omicidio, e di un omicidio così terrificante, si sintonizza immediatamente con l'oscura e atroce violenza che è sempre stata dentro l'enorme vitalità pasoliniana come un presentimento, o una maledizione contro cui avventarsi, o un segno della parte crudele di un dio. Ma questa atroce violenza attirava Pasolini, nel senso che lo attirava il rischio con cui, nel mondo-tenebra s'avventurava, spinto da una sete di guardare in faccia l'inferno. Ne aveva l'ancestrale sgomento di un miraggio. E ciò gli consentiva di conoscerlo, raffigurarlo, colpirlo. In fondo, intelligente e ipersensibile com'era, Pasolini non poteva non rendersi conto che una fine simile era prevedibile in quella tenebra». Ha aggiunto: «Mi auguro che non venga ricordato, superficialmente, tra i "poeti maledetti". C'era in lui una vena candida e perfino ingenua, da magico rito agrario, direi la sua faccia solare che io ho conosciuto negli anni in cui ebbe vita la nostra amicizia, quando la provincia per lui era un forte richiamo. E poi nei nostri primi anni romani. La sua vitalità, il coraggio di pagare comunque di persona, sono esplosi in un dopoguerra spesso culturalmente colpevole di vigliaccheria, di ipocrita culto della faida e dell'intrigo, dove troppe volte la linfa mancante ha creduto e crede di ritrovare sostituzione nelle piccole beghe mentali. Io credo che la cosa più importante sia poter dire di un autore, al di là dei suoi stessi pregi e difetti: "E' stato sinceramente vivo"».

«Sono assolutamente sconvolto, molto impressionato e molto disgustato perché mi pare una cosa orrenda». Queste le prime reazioni del regista Luchino Visconti. «Non ero particolarmente amico di Pasolini — ha proseguito Visconti — ma lo conoscevo, lo stimavo e lo ammiravo. La sua fine orrenda, di cui peraltro non conosco e non riesco a capire esattamente i termini, poteva avvenire solo in Italia, un Paese in cui la violenza è ormai scatenata e priva di ogni controllo». Il regista Alberto Lattuada ha detto: «Sono impressionatissimo perché era un poeta e uno scrittore che incideva nella nostra vita con la sua personalità. Impressionatissimo non tanto per il delitto — perché ormai viviamo in mezzo ai delitti — ma perché è un delitto contro una voce vera e uno spirito indipendente come lui, contrario a qualsiasi conformismo.

Lo scrittore Giancarlo Vigorelli ha ricordato il suo ultimo incontro con Pier Paolo Pasolini a Roma: «Era stato uno scontro ed una riconciliazione affettuosissima. In poche parole un mese fa gli avevo detto che tutto quanto andava scrivendo contro la violenza, la perdita del sacro, l'involgarimento di ogni valore culturale e civile, rischiava di essere in parte smentito dalla sua vita, dal suo lavoro, soprattutto da certi suoi film. Lasciasse quindi Roma, rompesse con il cinema, si sottraesse al denaro e a certa mondanità: lo avevo visto piangere, disarmato come ai primi anni della sua Meglio gioventù quando mi faceva leggere i primi versi ed io fui tra i pochi, allora, a credere in pieno nella sua poesia. «Mi rispose che doveva accettare anche la propria dannazione, e che ogni fuga poteva essere una diserzione o un privilegio, quindi una colpa. Mai come in quell'ultimo incontro, ebbi la riprova della sua onestà, anzi della sua dannata religiosità». «E' morto un vero poeta — ha aggiunto — e forse l'unico testimone pagante, in bene e in male, di questa nostra società letteraria, che così raramente paga di persona. Esasperatamente, paradossalmente Pier Paolo Pasolini era diventato in questi ultimi tempi una "voce nel deserto" su tanti problemi; ed erano in molti ormai a non tollerare più i suoi interventi, le sue confessioni in pubblico. Anche la sua morte atroce, infame, è una pubblica confessione. Senza veli. Era facile discutere, anche respingere certe sue idee; ma era impossibile negarne l'innocenza, il disinteresse, la sincerità sino alla perdizione. Pasolini non ha mai accusato gli altri, senza accusare e processare per primo se stesso. Era l'unico "puro" della nostra letteratura: benché vissuto gomito a gomito fra tanti furbi e furbastri della cultura, del cinema, della politica». «Sono preso da un tremendo sconvolgimento. Abbiamo perso un grande uomo e un grande esempio di coraggio». Queste le parole con cui lo sceneggiatore Cesare Zavattini ha commentato la morte del regista. «Il suo bisogno di sapere le cose "con gli indirizzi e con i nomi", aveva instaurato — ha spiegato — un modo di agire che ci doveva trascinare tutti. E' stato un esempio di quelle qualità di cui gli italiani hanno estremo bisogno in questo particolare momento. La sua morte è una tragedia per l'Italia».

E la regista Lina Wertmuller: «Abbiamo perduto forse l'intelligenza più lucida dell'Italia contemporanea. I suoi interventi civili avevano il raro pregio dell'analisi. Una perdita pesante; faccio fatica a credere che sia avvenuta casualmente».

Il regista Michelangelo Antonioni ha definito la morte di Pasolini «una delle notizie più sconvolgenti degli ultimi tempi anche perché si inserisce in un contesto che Pasolini — con i suoi numerosi scritti — cercava di definire: l'Italia di oggi, i giovani, le contraddizioni palesi. In fondo — ha aggiunto — egli è la vittima dei suoi stessi personaggi. Una tragedia perfetta prevista nei suoi diversi aspetti, senza sapere che un giorno avrebbe finito con il travolgerlo».

Tonino Delli Colli, direttore della fotografia dei più famosi film di Pasolini: «Sono appena rientrato da Parigi e sono ancora sotto choc. Non so proprio cosa dire. E' una cosa tremenda. E' la cosa più ingiusta per un uomo della sua sensibilità e cultura che potesse accadere. No, non c'è giustizia».

Parla Ninetto Davoli l'ultima sera al ristorante. «Parlava della violenza, diceva che oggi ha assunto una torma aberrante e sciocca, completamente assurda, e che anche nelle borgate romane la vita dei giovani, quella che lui tanto realisticamente aveva descritto, era cambiata, aveva lasciato ormai posto ad una mentalità arrivistica che la società capitalista aveva alimentato». Sono parole di Ninetto Davoli, l'ultimo amico che ha visto in vita Pier Paolo Pasolini.

Al tavolo del ristorante «Il Pomidoro», nel popolare quartiere San Lorenzo, Pasolini aveva parlato ieri sera con l'amico e la moglie di tanti problemi, di «un po' di tutto», dice Ninetto Davoli. Dalla sceneggiatura di un film che insieme stavano preparando, ai problemi della vita quotidiana, fino all'omicidio del Prenestino e all'assurda spirale della violenza che sta devastando la città. «Sembrava tranquillo, del tutto simile all'uomo, profondamente buono, che io ho conosciuto in tanti anni di amicizia — ha detto Davoli —. Nulla nella sua voce, nelle sue parole, nel suo comportamento mi ha fatto presagire quanto poche ore dopo gli è accaduto. Una sola frase mi ha colpito. Quando è giunto alla trattoria ha mormorato: "E' odiosa la gente. Venendo qui ho camminato a lungo a testa bassa per non guardare nessuno negli occhi"».

«La Stampa», 3 novembre 1975

Nel cinema come un profeta

Da "Accattone" al "Vangelo secondo Matteo", di ispirazione evangelico-marxista, alla rilettura di testi illustri come il "Decamerone" - Nessun altro regista, forse, era nel nostro tempo come Pasolini, anche quanto al furore polemico

Ci sono casi che l'ufficio di necrologista cinematografico è esecrabile; e questo è uno. Di un regista ancora in essere; non solo, ma così appassionatamente applicato al concetto di evoluzione linguistica stilistica del cinema da poter essere ascritto alla schiera dei teorici del film, dover comporre, senza una minima pausa di riflessione, mezzo fiaccati noi medesimi, l'elogio funebre... Il letterato Pasolini conquistò il cinema in proprio, nel 1961, alla Mostra del Lido di Venezia, con Accattone, che per una singolare (o fatale?) combinazione, è ripassato poche sere fa davanti agli occhi dei telespettatori. Non è una formula di comodo affermare che in quel film d'esordio il Pasolini regista c'era già tutto, con la pungentezza, che poi non si trova più, della prima spina; e che tutto quello che seguì, fu il coerente e sempre più elaborato sviluppo di quella prima, energica proposizione cinematografica. Ricordiamo il giorno, l'ora, le circostanze della memorabile proiezione. Declassata prudenzialmente a pomeridiana, nel settore delle « opere pri¬ me ». Una platea straripante e divisa tra amici e malevoli, gli uni e gli altri turbolenti, con in mezzo, in posizione assai scomoda, un gruppetto di neutrali. Ma l'opera s'impose anche ai ciechi; e alla fine, separatesi le schiere dei contendenti, cadde un silenzio gravido di pensiero. Il pensiero era d'essersi trovati davanti a un modo tutto nuovo, negligente e raffinato, statico e dinamico, di fare del cinema: un cinema che, senza essere «letterario», si porgeva come un equivalente, un controcanto, della buona letteratura: nel caso in discorso, dei libri Una vita violenta e Ragazzi di vita.

Perché il personaggio di «Accattone», col mestiere che fa — e come tantissimi altri, anche noi l'abbiamo capito meglio l'altra sera — riesce simpatico? Perché è irrecusabilmente umano, strappato dalle viscere; perché gli pulsa il sangue dei più congeniali eroi pasoliniani: la famosa fauna (o flora) del sottoproletariato romanesco. Rammenterete quando, trovandosi al colmo dell'abiezione, Accattone indugia a guardare un funerale che passa. Sembra niente o appena una zeppa. E' invece un'illuminazione, un tocco redentore; una di quelle « arsi » narrative che lo scrittore-regista sa introdurre nel film, nobilitandone gli schemi. Nel '61, a un pubblico ancora così impreparato, Pasolini poteva dire evangelicamente: «Avete occhi, e non vedete!». Nessuno meglio del sodale Moravia (un altro scrittore intinto di cinema) ha saputo vedere dentro la poetica cinematografica pasoliniana, rilevarne la costante di un'affascinante ambivalenza: il fervore civile, la palingenesi politica, il marxismo da una parte, e dall'altra, sentita con uguale sincerità, la vocazione decadentistica. Il risultato di una contaminazione di elementi così inconciliabili in apparenza, determinò, negli Anni Sessanta, la singolarità del film pasoliniano (si chiamasse Mamma Roma, ancora attaccato alla traiettoria di Accattone, o La ricoita o Teorema o Porcile o Uccellacci e uccellini), dove l'immagine era lavorata come parola e la sequenza come periodo; il che, in altri termini, voleva dire sovvertire i canoni del cinema dinamico (intreccio e psicologia) e sostituirli con quelli di un cinema « contemplativo », a blocchi o strofe.

Fu così inevitabile, anche formalisticamente, che Pasolini non più soltanto regista ma anche filologo del cinema accedesse al Vangelo secondo Matteo, film non solo ispirato ma anche di grande efficacia pratica, perché in grazia della sua lega evangelico-marxistica gli mediò, fino a espugnare le sale di parrocchia, un'immensa quantità di pubblico fino allora rimastagli ostile o indifferente. Il regista fecondissimo (come d'altra parte lo scrittore e il pubblicista) incalzò, non die requie. Tanto da incorrere, presso i puri, nella taccia di involuzione commerciale. Ma considerata nell'insieme, quella sua rigogliosa e tuttavia provocante filmografia, certamente discutibile in qualche titolo, appare oggi legata dall'aureo filo della sincerità, non meno che da un crescente scrupolo artigianale. Che cosa indusse Pasolini a celebrare anche sullo schermo i sottoproletari delle borgate? Il vagheggiamento di una società arcaica, la sua ispirazione di fondo. E codesto vagheggiamento, che non era semplicemente un sogno ma straripava di cultura moderna e di risentimenti freudiani (per accennare ai più evidenti), lo doveva gettare nelle braccia di Medea e di Edipo, rifatti in chiave rustica. Successe poi, all'apice della fortuna, il rilettore di lesti illustri; rilettore sempre in chiave personalissima, dottamente scabra e primordiale; il Decamerone (ch'era piuttosto un'antropologia del Decamerone), I racconti di Canterbury, Le mille e una notte. Qui, non solamente i filistei, ma professori e lettori di classici ricominciarono a strillare. Tornò in campo il venerando problema della trasposizione cinematografica di opere letterarie, con l'altro, che gli va congiunto, del debito di fedeltà. Pasolini (il dotto, il filologo) più d'ogni altro avrà avuto sulle dita Boccaccio Chaucer e il Novellista arabo. Poteva rispondere (non sappiamo se lo fece) che non aveva voluto trasporre un bel nulla, ma ricreare e contemplare. Certo è deplorevole che il Decamerone (già un po' disistimato come grande successo di cassetta) desse la stura alla moda oscena dei pornoboccacceschi. Ma oltre che un artista non è mai responsabile di quel che fa il pecorame, non è poca cosa, a pensarci bene, che un film scateni una frenesia di film. La volgare imitazione continuò stancamente sul Canterbury (un osso più duro) e si affievolì contro gli smalti e le stupende corografie della Mille e una notte.

La carovana passa, il resto rimane. Manca lo spazio e non sarebbe questo il momento per una pacata disamina dei film pasoliniani. Veniamo al punto che ci preme. Come recensori, non ci sentiamo di metterci fra i progressisti. Pure l'esperienza ci ha insegnato che quando un autore fa e il pubblico benpensante si convelle, urla, protesta, il giusto (se giusta è la forza delle cose) è sempre dalla parte dell'autore. Quanti bocconi abbiamo dovuto ingoiare in questi anni, che abbiamo fatto finta di digerire, e che in effetto abbiamo digerito davvero! Intendiamo dire che incalcolabile è stata la forza trainante di Pasolini nella storia più recente del nostro cinema. Avrà essa avuto aspetti sgradevoli, aggressivi, violenti (lui, così mite nei modi) ; ma è indubitabile che la direzione prescritta dalle stelle, piaccia o non piaccia, era quella. Non fosse che per la carica profetica, indipendentemente dal molto di nuovo e di bello che ci ha dato, gli dobbiamo riguardo. Nessun altro regista era forse nel nostro tempo come lui, anche quanto al furore polemico, onde si era recentemente promosso — intanto che lavorava a Salò o le centoventi giornate della città di Sodoma — Catilina del consumismo e Grande Inquisitore della dc. E ora, con tragico schianto, è passato dal presente alla storia.

Leo Pestelli, «La Stampa», 3 novembre 1975

Il ragazzo in carcere racconta come uccise Pier Paolo Pasolini

L'inchiesta della magistratura sulla tragica fine dello scrittore. "Respinsi le sue proposte; fu lui ad aggredirmi" - L'autopsia, compiuta ieri sera, ha rivelato che il regista era ancora vivo quando il diciassettenne lo travolse con l'auto - Interrogati due compagni dell'uccisore: i difensori del giovane chiedono la perizia psichiatrica - La madre di Pasolini si è costituita parte civile

(Nostro servizio particolare) Roma, 3 novembre.

Pier Paolo Pasolini era ancora vivo quando la sua «Alfa GT 2000», guidata da Giuseppe Pelosi, il diciassettenne che ha confessato l'omicidio, lo ha travolto: questo il risultato dell'autopsia. Stasera è terminata la prima ricognizione esterna. La morte è avvenuta per emorragia interna e rottura del cuore. Era in agonia quando l'auto gli ha schiacciato il torace. Il professor Merli ha trovato tracce di vernice sul palmo della mano destra del poeta-regista e in molte altre parti del corpo. Il capo della squadra mobile, Masone, ha detto stasera che si continuerà ad indagare fino a che non ci sarano dubbi sulla tragica fine di Pasolini: «Se analizziamo tutii gli elementi — ha dichiarato — non troviamo riscontri che facciano pensare alla presenza di complici sul luogo dell'omicidio». Il dubbio, avvalorato però solo dalla logica, resta. La squadra mobile ha rintracciato tre amici del Pelosi: Claudio Seminara, Adolfo De Stefanis e Salvatore Deicida, tutti tra i 18 e i 19 anni. Il loro racconto, sia pure con sfumature diverse, coincide con quello fatto dal presunto assassino di Pasolini. Presunto, per la legge, anche se ha confessato. Oltre al racconto dei tre ragazzi, che termina al momento in cui Pasolini e Pelosi si allontanano in auto da piazza dei Cinquecento, ci sono altre due testimonianze precise, quelle di Vincenzo Panzironi, il proprietario del ristorante della via Ostiense dove Giuseppe Pelosi ha mangiato in compagnia di Pasolini, e di Ubaldo De Angelis, l'uomo che ha visto lo scrittore mentre, assieme al giovane, faceva benzina al distributore automatico della «Mobil», sempre sulla via Ostiense, passata la basilica di San Paolo. Possiamo così ricostruire i movimenti di Pier Paolo Pasolini dalle 22 alle 24 di sabato 1 novembre e come trascorse il pomeriggio il presunto assassino.

Raccontano gli amici del Pelosi: «Siamo andati a ballare (e non al cinema, n.d.r.) e poi, chi a piedi e chi in autobus, siamo arrivati in piazza dei Cinquecento». I quattro vedono l'auto con a bordo Pasolini. Poi il Pelosi si allontana, sale a bordo e parte. Pochi minuti dopo ritorna: gli amici, intanto, sono entrati nel bar. Pelosi li raggiunge: poche battute e infine si allontana definitivamente in macchina. Chi sono questi ragazzi? Sbandati, senza altro. Ma c'è chi, parlando del loro ambiente, fa cenno ad un bar del Prenestino dove gira la droga. Parla Vincenzo Panzironi: «Ho visto Pasolini e il giovane nel mio ristorante. Conoscevo il regista; veniva spesso a mangiare. Questa volta lui ha bevuto solo una birra. Il ragazzo invece ha mangiato parecchio». Ubaldo De Angelis era al distributore di benzina, a mezzanotte e un quarto: «Ho riconosciuto Pasolini anche perché sono un suo ammiratore. Armeggiavano davanti alla pompa e li ho visti bene. Il regista era senza occhiali». Dalla stazione della «Mobil» al luogo del delitto ci sono trenta minuti di strada. Il calcolo va fatto tenendo conto dell'ora tarda. Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Pelosi arrivano in via dell'Idroscalo quando manca un quarto all'una. Torniamo allora nel punto dove è stato trovato il cadavere. Da qui allo spiazzo che viene usato come Campetto di calcio ci sono ottanta metri e il percorso è segnato da continue tracce di aggressione. Che cosa è successo? Pino Pelosi si difende affermando che Pasolini non era stato ai patti; che voleva altri rapporti sessuali; che fu lui per primo ad aggredire, ma su quest'ultimo punto chi conosceva bene il regista afferma il contrario. Dice Franco Cittì, regista: «Pier Paolo non avrebbe mai aggredito il ragazzo, non credo poi che possa essere stata una sola persona a ucciderlo. C'è un punto che mi lascia perplesso: Pier Paolo portava sempre gli occhiali. Perché li aveva lasciati nel cruscotto della macchina?» Ma il vero fatto che non quadra, in tutta la ricostruzione, è la camicia di Pasolini, trovata a terra, letteralmente intrisa di sangue. La camicia è intatta.

Non si capisce perché, essendosela levata, era insanguinata. Gli è stata tolta dopo morto? La forza fisica di Pasolini, gli occhiali e la camicia sono gli unici tre punti a soste¬ gno di una differente versione della sua morte. Contro ci sono le testimonianze precise di chi l'ha visto tranquillo al ristorante e al distributore di benzina. Se qualcuno, per qualsiasi motivo, avesse voluto uccidere Pasolini non si sarebbe fatto vedere troppo in giro. Veniamo così all'ultima ipotesi. Pelosi, sul luogo del tragico appuntamento, ha idea di derubare l'artista oppure di portarsi via l'auto. Perde la testa. Pensa di potersi sbarazzare facilmente dell'uomo e lo colpisce all'improvviso con estrema violenza. Tramortito, Pasolini cerca la fusa e per ottanta metri viene colpito ancora. E' quasi morto. Pelosi non capisce più nulla: lo investe con la macchina, sfondandogli il petto e spaccandogli il cuore. Poi fugge all'impazzata finendo contro mano. Così lo vedono i carabinieri, lo inseguono e lo arrestano. Questa sera la madre di Pasolini, la signora Susanna Chiercossi, si è costituita parte civile contro l'uccisore del figlio. L'avvocato Nino Marazzita ha avuto l'incarico, nel frattempo, di inviare alla magistratura un telegramma di protesta: si denuncia la violazione del segreto istruttorio che ha contribuito a fornire all'opinione pubblica una parziale versione dei fatti che — dice la parte civile — sono ancora da accertare. L'avvocato Tommaso Spaltro, che difende Pino Pelosi, subito dopo l'autopsia ha dichiarato all'Ansa: «Sono sbalordito per il comportamento del giudice che non ha ancora disposto il trasferimento del ragazzo dal carcere di " Regina Coeli " dove si trova in isolamento. Essendo un minorenne che ha agito da solo e non, come appare ormai certo, con il concorso di maggiorenni, la giurisprudenza vuole che il mio assistito venga rinchiuso in un istituto minorile».

E' stata chiesta anche una perizia psichiatrica sul giovane. L'avvocato Manca, che ieri aveva assistito — come difensore d'ufficio — all'interrogatorio del Pelosi, ha aggiunto: «Appariva stravolto e voleva che venisse avvertita la madre di ciò che aveva fatto. Ripeteva dì continuo questa frase: "Io che non sono nessuno ho ucciso un uomo tanto importante"». Manca ha anche detto che Pasolini aveva promesso al giovane ventimila lire. Sempre secondo la dichiarazione che l'avvocato d'ufficio ha rilasciato all' "Ansa" «lo scrittore e il giovane, prima di scendere dall'auto sullo spiazw, nei pressi dell'idroscalo di Ostia, avevano già avuto un rapporto orale nell'automobile». L'avvocato ha ancora aggiunto che «questa circostanza, riferita dal ragazzo al giudice, è stata riscontrata anche dai tecnici della "scientifica"». Sempre secondo l'avv. Manca «Giuseppe Pelosi ha detto al giudice di essersi rifiutato di avere altri rapporti con Pasolini in cui avrebbe dovuto avere un ruolo passivo: ciò sarebbe stato, secondo il giovane, il motivo dell'ira e dell'aggressione di Pasolini».

Fabrizio Carbone, «La Stampa», 4 novembre 1975

Tragico viaggio nelle borgate

Da "Sette ville" al prato dove è stato ucciso lo scrittore

Roma, 3 novembre.

Sono quaranta chilometri tra la borgata «Sette ville» — baracche, rovine e palazzi senza fognatura e senza asfalto — il luogo in cui è cresciuto il ragazzo assassino, e il campo fangoso in cui hanno trovato il corpo massacrato di Pasolini. Lungo quei quaranta chilometri c'è la pasticceria dove i ragazzi di «Sette ville» si trovano, dondolano e si guardano attorno, immusoniti, con le mani cacciate in fondo alle lasche dei blue jeans di velluto, come se avessero armi. C'è il locale dei biliardini, dove fanno le scommesse, in attesa. Uno, lo vedo al lavoro, avrebbe le mani agili la faccia sveglia di un bravo meccanico. Ripara il bigliardino. E poi? Continua la veglia, con gli altri giovani della borgata «Sette ville». Per vivere non c'è nessuna ragione al mondo. A meno che succeda qualcosa. Qualcosa certe volte succede.

Ai bordi della via Tiburtina su cui sboccano le strade di polvere della borgata, sostano due o tre grosse automobili coi colori sgargianti. Appoggiati alle macchine aspettano e fumano individui vestiti come le comparse di un film. Tutto è di lusso fuorché la faccia, che si è salvata da chissà quanti scontri, quanti corpo a cor- po, di giorno e di notte. Giù, in mezzo al prato — dove c'è ancora un prato — uno dice: «Ecco, quella è mia madre». £' la donna romana robusta, preparata per ogni evenienza sta lì in mezzo e veglia sui figli piccoli, che giocano dove c'è ancora un po' d'erba, fino a quando non «scappano». Da una collinetta già mezza sventrata scendono in gruppo. Sono ragazzini di scuole elementari, l'accento, il dialetto, esagerato, vendetta contro «la gente per bene», nelle loro grida si sente appena. Anche le facce hanno la dolcezza della vita in famiglia. Ma appena scoppia una lite uno, che intanto mi tiene d'occhio, afferra un pezzo di legno, si butta sull'altro e gli grida: «Guarda che prendo questo asse e te lo sbatto in 'testa ma tanto ma tanto che ti lascio li steso, sai?», e gli altri ridono. Deve essere lo scherzo di borgata «Sette ville», a due passi da via Fenati, dal numero cinque, interno dodici, dove vive la famiglia Pelosi. Uno di quei ragazzi, l'altra notte è diventato assassino. Dal muretto di fronte un gruppo mi guarda. Fanno vedere come sono cambiati dal tempo in cui sono «scappati» — come ha detto ai cronisti la signora Pelosi parlando del figlio. Le facce sono dure e piene di sfida. Si toccano appena co', gomito, nei loro golfetti tirati ma nuovi, nei jeans ben stirati. Qualcuno provvede. Sono facce senza un pensiero. Non viene niente prima, non viene niente dopo nella vita di borgata «Sette ville». Da qui Roma non si vede neanche. Se piove queste strade sono un pantano. Due cabine telefoniche nuove luccicano nel vuoto in mezzo alla polvere. Un ragazzino fa la ronda lì intorno. «Guardi che rubeno». Intende dire i telefoni, le uniche macchine messe qui dal Comune. Infatti si mette il gettone ma non c'è comunicazione e il gettone non torna.

«Glielo avevo detto che rubeno» il ragazzino, che ha esperienza, va via. Sulla porta della palazzina numero cinque un uomo quasi vecchio lavora, sporco di calcinacci, col cappello di carta da muratore. «Io qui avevo la trattoria. Poi un giorno metto a lavorare mio figlio (indica il gruppo di là dal muretto). Che aveva? Diciassette anni? No. Sedici. Qui se fai il garzone sei fortunato. Io potevo farlo lavorare, mio figlio. La sera chiudevo i conti e mi mancavano cinquemila lire. Cinquemila ogni sera. Mio figlio è un ladro. Ma che glielo dici a tuo figlio che è un ladro? Glielo dici sì, se lo prendi. Io non l'ho preso mai. Ho chiuso, vede, sto murando la porta. Mi mancavano cinquemila lire tutte le sere». In fondo alla strada ci sono negozi che sembrano quasi di lusso hanno tutto ciò che non serve. Le ragazzine con i jeans attillati fanno la ressa intorno all'unico telefono che funziona. «E' lui? E' lui? E' quello co' la macchina rossa? Se è lui digli sì, no scema?». La palazzina del ragazzo bruciato è pulita pulita. Sulle scale appena lavate ci sono cicche di sigarette. «I ragazzi fumano e buttano le cicche appena vedono che è pulito. Lo fanno apposta», dice l'ex padrone del ristorante che sta murando il locale. Viene avanti uno con gli occhi furbi, svelto, uno che può essere utile. «Li conosco, io so tutto. La Pelosi, la madre, prende sempre l'aperitivo nel bar dove lavoravo. Poi mi hanno licenziato, riduzione del personale. Da sola no. Però neanche con suo marito». Fa capire che avrebbe rivelazioni da fare. Sta diventando buio. Fidarsi? Eppure non vuole neppure un compenso. Sta cercando, a suo modo una promozione sociale. «Lei è giornalista, no? Com'è la madre del ragazzo assassino? La madre è quasi bella, avrà trentacinque anni, o trentotto. Veste sempre coi pantaloni e certe magliette (fa un fischio). Dicono tutti che è sempre elegante».

Al citofono e alla porta nessuno risponde. I ragazzi continuano la loro veglia sul muro fumando e toccandosi il gomito l'uno con l'altro. Uno grida, con le mani intorno alla bocca: «Chi è dritto è giusto che è dritto» come se fosse un proverbio, o una frase che nel gruppo capiscono. Si può andare di qui in mezz'ora di macchina a Ostia senza vedere mai Roma, incontrando altre case, altre baracche, altre borgate, come alla periferia di Bombay. Quando arrivo a Ostia è già buio. Mi fermo sul lungo mare. Un giovane si fa avanti staccandosi dalla parete di un bar. Dice senza aspettare domande: «Cercate Pierpaolo? Laggiù laggiù in fondo». Lo dice con rispetto, sottovoce. Da questo momento mi accorgo che Ostia «questa brutta città che sembra l'incubo di un remoto " anteguerra "» è divisa in due. Una parte vorrebbe sputare su quel corpo massacrato, e lo dice. Una parte sa solo chi era e che l'hanno ucciso. Sta lì in silenzio e non dice «Pasolini» dice «Pierpaolo». Con me è venuto antonioni. Abbiamo lasciato il lungomare, siamo entrati in un campo di spaventose baracche; ci guida un lumino. Hanno messo le pietre intorno al luogo dove c'era tutto quel sangue. C'è gente venuta da Roma, due o tre. donne e uomini, con giacche di velluto e gli occhiali. «Io gli darei una rosa a quel giovane. Ma lo sa quanti ragazzi ha corrotto? Ha corrotto l'Italia. Gente da uccidere». Non so a chi parlano Una piccola folla è uscita dalle baracche e sta intorno nel buio. Uno sistema i sassi della piccola tomba, l'altro aggiunge dei fiori. La candela si sta spe gnendo. Un gruppo romano va via. «Io mi chiamo Salvetti — dice un uomo robusto, con i capelli bianchi — vivo qui (indica la baracca). Ho visto com'era, al mattino. So chi è Pasolini. Ho sentito come abbaiavano i cani. Io vivo qui. Mi chiamo Salvetti. Sono pratico della vita qui dentro. Mi creda. Loro erano in tanti». va ad aggiungere una candela. Di certo i morti sono due, la vittima e l'assassino.

Furio Colombo, «La Stampa», 4 novembre 1975

Pietà anche per chi ha ucciso

Un profondo disagio morale ci impone di dire una parola di pietà anche per chi ha ucciso: non l'avrebbe forse detta Pasolini, così attento, umano, comprensivo d'ogni dolore e d'ogni colpa umana? Non c'è il rischio che | l'indignazione e il dolore cocente per la morte di un così vivido e sensibile intellettuale impediscano di giudicare con equità il giovanissimo presunto assassino? L'orrore per la violenza di cui dice d'essersi reso colpevole un ragazzo di 17 anni non può, non deve far dimenticare, appunto, che si tratta d'un ragazzo. Se la sera di sabato Pier Paolo Pasolini, spinto dal suo tormento, non l'avesse avvicinato per portarlo al fatale, sciagurato incontro, sarebbe mai diventato quel giovane, a 17 anni, un assassino? In una sera egli ha bruciato tutta la sua vita: nel momento in cui aveva forse immaginato chissà quali futuri, la liberazione dalla povertà e dalle frustrazioni della vita di borgata, magari l'accesso al miraggio luccicante del cinema.

La pietà per Pasolini, accesa dalla coscienza di quanto fosse doloroso il suo viaggio nella società italiana, in quelle fasce marginali della società che gli erano predilette, per simpatia umana o per ì suoi più profondi istinti di scrittore e di uomo, non può far dimenticare che la tragicità del personaggio — scrittore, poeta, cineasta, critico della società — nasceva anche dal suo esser coinvolto in prima persona, nella sua carne, in quel mondo e in quella corruzione. Quanta parte della sua critica della società italiana era tormentosa riflessione anche su se stesso e sul suo mondo? La pietà per Pasolini, più piena quando si ha coscienza della tragicità della sua condizione, non può spegnere la pietà anche per il giovane, ignorante e immaturo, che confessa d'averlo ucciso: ha soltanto 17 anni.

«La Stampa», 4 novembre 1975

Le notizie trasformate in sentenza

La gente nei bar di Roma ha in mano giornali pieni di titoli commossi, ma parla soltanto del "fatto morboso"

Sono in un caffè di Roma, col mio pacco di giornali sotto il braccio, tutti con i titoli grandi e le fotografie emozionanti. Pasolini è stato assassinato. Intorno a me preme ìa folla romana del cappuccino. Sento le voci della mattina, accalorate, confuse Parlano tutti di Pasolini. Involontariamente le ascolto; voci uguali e sfasate, chiare e confuse, come in un montaggio alla radio. E questo groviglio di voci — che sono gli «editoriali spontanei» della gente, degli ascoltatori e lettori dei mezzi di comunicazione di massa, la mattina dopo lo scoppio di una tragedia — mi fa venire in mente una immagine tragica e grottesca dei tempi della pop-art. Un giorno in una galleria d'arte ho visto uno strano carro funebre. Davanti era una limousine, nera, lucente, foderata di velluto di cuoio. Dietro era un carro dell'immondizia. In mezzo c'era un cristallo come quelli che separavano una volta l'autista dai suoi padroni. Il fiume di notizie sulla morte di Pasolini, le voci che sento e che ripetono senza fine i comunicati dell'Ansa, mi ricordano quella costruzione scombinata s tristemente ridicola.

Di qua c'è il ricordo serio e commosso di letterati e di artisti, le parole del dolore e quelle del ritratto di artista. Ma di là c'è la storia morbosa e «completa» del fatto. E qui c'è qualcosa di terribile che colpisce in faccia coloro che si occupano di comunicazioni e che hanno la responsabilità delle notizie. Muore Pasolini, nel modo tragico che sappiamo e in poche ore viene fuori una storia completa di ogni dettaglio: il modo, il luogo, le tappe, il «tipo di rapporti», e (per usare l'espressione del famoso film di Scola) «tutti i particolari in cronaca». Ma di che particolari si tratta? Si tratta di un collage deformato, composto mettendo insieme la legittima e disperata difesa del ragazzo, e tutte le cose che Pasolini avrebbe detto e fatto. All'uno, all'imputato viene tolto il diritto sacro di tutte le società democratiche, di essere considerato solo come indiziato. All'altro, alla vittima — o alla parie civile che ne dovrà rappresentare i diritti — viene buttata addosso la pietra del fatto compiuto, della narrazione completa, ora che la sua voce di «parte lesa» non può più essere ascoltata. Nel mio caffè romano all'ora del cappuccino tutti avevano in mano i giornali pieni di grandi titoli commossi. Ma tutti si raccontavano a voce la storia diffusa dall'Ansa, il racconto completo in cui i verbi al condizionale sono sfuggiti alla gente che, come un tribunale di milioni conclude: eh già, quelli muoiono tutti così. Se un fatto del genere avvenisse in Inghilterra o in America (dove ogni ricostruzione del fatto, ogni narrazione è vietata agli organi ufficiali di una inchiesta) il giudice dichiarerebbe che «il processo è impossibile». Impossibile perché la gente ha già giudicato e archiviato il caso. Il problema è specialmente grave se visto dalla parte dei giornalisti. Infatti i cronisti che sono stati tutto il giorno a contatto con la polizia parlano di cautela, di perplessità, di discrezione e rispetto.

Ma qualcuno, nelle agenzie, ha compilato la storia con «tutti i particolari in cronaca» che milioni di italiani hanno ascoltato, formulata e accettata come un verdetto finale. Questo modo, di fare diventare certezza ciò che non è né compiuto né certo né giuridicamente autentico (e persino: non consentito, si tratta di segreto istruttorio fino a una sentenza) fa nascere quel continuo moto pendolare dell'opinione pubblica in Italia: credere a tutto subito, dubitare di tutto in seguito, con una sfiducia che erode sempre di più il rapporto fra il cittadino e le sue istituzioni. ti torrente di notizie e dettagli — giunti alla gente come finali e sicuri sulla morte di Pasolini — si è trasformato in una sentenza illegittima. Viola il diritto della difesa, pubblicandone le ragioni (che sono ragioni di parte e diventano invece narrazione del fatto). E viola le ragioni della vittima, lasciando affiorare abbastanza chiaramente che sotto c'è il pregiudizio per questo tipo di vittima. Pregiudizio vuol dire letteralmente «giudicare in anticipo». Questo giudicare in anticipo non è un diritto, anzi è la violazione del diritto contro cui è urgente che chi ha responsabilità di informazione protesti. Io mi aspetto che protesti anche il giudice. E' come se qualcuno gli avesse tolto di mano il privilegio esclusivo, che il giudice esercita a nome di tutti, di indagare, ascoltare, confrontare, concludere. Anche il suo diritto, dall'informazione apparentemente «completa», è stato violato.

f. c. (Furio Colombo), «La Stampa», 4 novembre 1975

Un uomo "diverso"

Roma, 3 novembre.