Pasolini all'inferno

“Nella mia vita - dice lo scrittore in questo incontro - non ho commesso niente di cui debba pentirmi”. Lucido e intelligente, Pasolini, che sta attraversando una crisi profonda, parla di sè, della società contemporanea e della sua nuova opera, un “Inferno” popolato da peccatori del nostro tempo

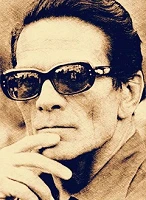

E’ pallido, tetro, con gli zigomi che spuntano dalla pelle tirata, gli occhi incavati, mobilissimi e febbrili, la faccia segnata da solchi profondi. Compito e attento, Pier Paolo Pasolini risponde alle domande con la quieta gentilezza di Un primo della classe sicuro di sè. Ha un’aria stanca, annoiata. E’ a Milano da più di una settimana: ha tenuto conferenze alle vecchie signore sui problemi della lingua; ha parlato del suo film, ”Il Vangelo secondo Matteo”, nei circoli di democrazia laica e in un dibattito organizzato dai gesuiti; ha discusso di letteratura alla comunista casa della cultura. Ha frequentato i salotti borghesi e quelli dei grandi industriali con le case gremite di credenze quattrocentesche e di quadri di Bacon; è stato il vero protagonista alla serata-happening — il teatro che si fa da sè — nello studio di un pittore: gli altri invitati — era di rigore per tutti un peplo di tela bianca senza tasche — cucinavano spaghetti, bruciavano incenso, discorrevano di Trotski e della rivoluzione.

E in tutti questi posti, salotti, teatri, studi, lo scrittore è sempre comparso al centro di una breve processione: l’apriva facondo e grasso, con la testa a uovo, tutto chiuso in un cappottone giallo, il poeta Francesco Leonetti che nel "Vangelo” fa la parte di Erode; seguiva Pasolini, intimidito dagli sguardi, con il suo viso di statua gotica di legno che si accorda male al corpo piccolino e fragile; chiudeva la fila, quasi nascosto dietro le spalle dei due scrittori, un giovane delle borgate romane — attore anche lui del "Vangelo” nella parte di un pastorello — ricciuto, imbarazzato, gli occhi ridenti e forse ironici.

Siamo ora nella hall di un grande albergo: nel salone accanto hanno appena installato le passerelle per una sfilata di moda; i lifts vanno e vengono tra le poltrone e i divani, vestiti di celeste, con i berrettini tondi e bassi; si sentono i rumori dei tram che corrono verso la Scala, e che giungono fin qui smorzati dai tappeti soffici. Pasolini siede in un angolo, proprio sotto una grande lampada: ha la sua solita faccia tirata, colma di un’angoscia che dà angoscia e che fa sentire in colpa chi è allegro, in pace col mondo. Il discorso va avanti lento, faticoso, impacciato. Pasolini è di legno anche lui come la sua testa gotica: non fa concessioni, forse ha finalmente imparato a difendersi.

«In questi anni — gli dico — oltre che poeta, scrittore e regista, lei è stato spesso protagonista della cronaca nera. Ed è stato al centro di vere e proprie persecuzioni ideologiche e private. Ma non ha aggravato la sua spiacevole situazione compiacendosene, esibendosi, insomma?».

«No, no — risponde seccamente lo scrittore, ma con una sfumatura di voce che mi sembra accorata; — io non sono responsabile del mio inconscio.

Ma per quanto riguarda la mia coscienza dovrei dire che non è vero: in questi anni ho avuto, sempre e soltanto, una disperata volontà di stare tranquillo e in pace. Non ho commesso niente di cui debba pentirmi, non mi sono esibito».

Gli amici di Pasolini lo descrivono come un uomo generoso, affabile e gentile, che per uscire dal suo cliché ha bisogno di quiete, di abbandono. Ora si è un poco sciolto, anche se la mia domanda ha acutizzato i non piacevoli ricordi di questi anni. Gli tremano le labbra, ma il suo viso ha perso la fissità di poco fa: la sua autobiografia poetica, "Poesia in forma di rosa”, de! resto scotta e fa male come un ferro rovente.

«Come spiega — gli domando adesso — queste persecuzioni di cui è rimasto vittima; gli insulti, le manovre, gli oltraggi che ha suscitato sul suo cammino?».

«Con il moralismo e il qualunquismo. Sono le mie scelte estreme che non mi si perdonano: il mio comunismo di uomo libero, non iscritto al partito; la mia vita privata senza ipocrisie».

«Come mai — gli dico ora — lei che si dichiara marxista e che della società dà naturalmente un giudizio di classe, frequenta, mi pare con piacere, i salotti della borghesia capitalistica?».

«Mah — risponde Pasolini — non so mai dire di no quando mi invitano».

Lo osservo, la sua faccia è ancora composta e dura, ma credo di capire che quella dello scrittore è solo una maschera di durezza, più apparente che reale, e che la sua guardia è troppo aperta, piena di invisibili "talloni” fragili. E mi viene in mente una nota del -Cavallo di Caligola”, il romanzo-diario di Soldini: «Sceso dalla provincia nella città più ambigua del mondo, Pasolini è finito in mezzo a gente che, un po’ per paura della sua intelligenza e un po’ per innata malvagità, finirà per mettergli in mano un coltello facendogli credere di essere l’erede di Villon».

Ma ecco, Pasolini ci ha ripensato e rimedia subito alla sua ingenuità: «Sa — dice — io sto scrivendo una specie di "Inferno” dantesco gremito dei personaggi che hanno animato la vita italiana dalla fine della guerra ad ora. Per questa opera vorrei conoscere tutti gli ambienti: non posso rifiutare niente, il più delle volte, dunque: ho bisogno di vedere ricchi e poveri nelle loro case. Ci saranno tutti nel mio "Inferno”».

Pasolini: uno scrittore inquieto, qualche volta contraddittorio, lucido, sul filo della bravura; un fenomeno poetico e culturale del nostro secolo. Ma a parlargli insieme dà solo un’impressione, netta: quella di trovarsi di fronte a un uomo in crisi, una crisi profonda, politica, morale, religiosa.

La realtà lo colloca sempre in una posizione imbarazzante: i comunisti lo giudicano un loro uomo; i cattolici, nello stesso tempo, lo portano alle stelle: hanno premiato due volte il suo film, a Venezia e ad Assisi, anche se distinguono di continuo tra l'opera e l’autore per evitare le domande imbarazzanti della loro "base” parrocchiale.

«Il Vangelo secondo Matteo — ha detto il critico cinematografico Morando Morandini durante il dibattito al milanese Circolo Turati — è, nella sostanza, un film laico, rivolto più all’umanità che alla divinità del Cristo. Gli manca una vera e propria dimensione soprannaturale». E ancora: «E’ però il film di un poeta. Soprattutto è poeta nei momenti in cui ha trovato l’occasione di far coincidere il testo con l'autobiografia, la passione con l'ideologia e di dare al Cristo tutta la sua ingenuità e tutto il suo sangue».

Migliaia di persone, alla fine di dicembre, hanno gremito le navate della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi dando vita a un vivacissimo dibattito sul film che per due anni non riuscì ad ottenere un soldo di finanziamento e che ora si è rivelato anche un ottimo affare commerciale. Pasolini non ha ancora deciso se continuerà a fare il regista cinematografico. E' nella sua natura, del resto. Non era una sfida, la sua? Sta lavorando invece a una raccolta di racconti, ”Il rio della grana” e a un altro volume che dovrebbe chiamarsi "La bestemmia”, oltre, naturalmente, all'opera che più gli sta a cuore, "L’inferno", che dovrebbe descrivere, ma senza cattiveria, i vizi del mondo di oggi. Secondo le premesse dell’autore, in questo "Inferno" dell’età neocapitalistica ritroveremo un po’ tutti i peccatori: i conformisti, i volgari, i cinici, i deboli, gli ambigui e i paurosi, gli incontinenti, i benpensanti, Soldati, Piovene, le sacerdotesse dei salotti letterari, i critici venduti che hanno militato sotto tutte le bandiere e se ne sono dimenticati.

E lui Pasolini dove sarà? Si salverà in qualche limbo? La sua vita a Roma è schematica, piena di attese e di lavoro. Si alza presto, lavora fino alle due — abita all’EUR, in un quartiere fra il Tevere e il mare — nel pomeriggio fa lunghe passeggiate, la sera va a pranzo con gli amici. Mora-via, la Morante, Bertolucci.

Pasolini è nato a Bologna nel 1922. Figlio di un ufficiale di carriera, ha mutato più volte residenza e ha abitato a Parma, a Belluno, a Conegliano, a Cremona, a Reggio Emilia. Vive a Roma dal 1949. Ha scritto poesie: "Le ceneri di Gramsci", "L’usignolo della Chiesa Cattolica". "Poesia in forma di rosa”; romanzi: "Ragazzi di vita”, "Una vita violenta". "Il sogno di una cosa” e ha pubblicato - le sue opere sono edite da Garzanti - numerosi saggi critici. Laureato in lettere, ha insegnato in una scuola privata e ha lavorato nel cinema: ha diretto tra l’altro i film "Accattone", "Mamma Roma" e "Il Vangelo fecondo Matteo".

Vive con la madre, la donna mite e accorata che nel "Vangelo” fa la parte della Madonna. Suo padre, ufficiale di carriera, morì nel 1959. «Quando sono nato, a Bologna, nel 1922 — dice Pasolini — era tenente di fanteria: apparteneva a un’antica famiglia di Ravenna, e aveva sperperato tutto il patrimonio. Passionale, sensuale, violento di carattere: ed era finito in Libia, senza un soldo; così aveva cominciato la carriera militare, da cui sarebbe poi stato deformato e represso fino al conformismo più definitivo. Aveva puntato tutto su di me, sulla mia carriera letteraria, fin da quando ero piccolo, dato che ho scritto le prime poesie a sette anni: aveva intuito, poveruomo, ma non aveva previsto, con le soddisfazioni, le umiliazioni. Nel 1942 uscì il mio primo libretto di versi, in friulano, "Poesie a Casarsa" e mio padre lo ricevette nel Kenia, dove era prigioniero. Il volume era dedicato a lui. Quando tornò ero proprio a Casarsa, sfollato con mia madre. Mio fratello Guido era morto in guerra, partigiano. Mia madre e io eravamo mezzo distrutti dal dolore. Mio padre vide uscire i miei libretti, seguì i miei primi piccoli successi critici, mi vide laureato in lettere: e intanto mi capiva sempre meno. Poi ci trasferimmo a Roma, trovai un posto d’insegnante in una scuola privata di Ciampino, per venticinquemila lire al mese. Furono anni di lavoro accanito, di pura lotta: e mio padre era sempre là, in attesa, solo nella povera cucinetta, coi gomiti sul tavolo e la faccia contro i pugni, immobile, dolorante; riempiva lo spazio del piccolo vano con la grandezza che hanno i corpi morti».

Pasolini è sempre sulla sua poltrona, sotto la luce della lampada che lo fa sembrare ancora più magro, essenziale come un fascio di linee o di muscoli tesi. Sembra un animale continuamente intento a leccarsi le ferite. Ora parla di letteratura: «In Italia — dice — c’è una situazione di caos, un vuoto culturale», che lui, scrittore non borghese, cerca di colmare con le idee di Gramsci; le avanguardie le giudica "di una vitalità almeno apparente”; «lo scrittore — dice ancora Pasolini — per conoscere la realtà deve farsi anche scienziato».

«Che cosa vuol dire?», gli domando. Pasolini mi osserva con gravità, con severità, come un professore agli esami: «Deve, naturalmente, diventar "scienziato” nel campo della sua attività e delle sue competenze, occuparsi con accanimento dei problemi ideologici, dei problemi linguistici».

«Ma tutte queste polemiche sulla letteratura, sulla lingua, sul nuovo e il vecchio — gli dico — non sono un po’ degli alibi per scrittori che non sanno abbandonarsi o non hanno più niente da dire e si perdono in disquisizioni puramente accademiche? L'uomo è sempre l’uomo, insomma».

«Oh, no — replica Pasolini. — Occuparsi di queste cose per uno scrittore è un dovere e un presupposto essenziale dell'attività creativa: si tratta di conoscere meglio l’uomo, in questo modo, e una nuova cultura riedifica l’uomo. Non c’è stato problema italiano che Dante e Petrarca, ad esempio, non abbiano trattato e discusso».

Pasolini è scrittore colto e scrittore di popolo: al ”Quarticciolo” e nelle altre borgate romane hanno letto in molti i suoi libri, e in molti hanno visto i suoi film: si son visti rappresentati nelle disperate storie della Roma plebea e sottoproletaria raccontate dai romanzi "Ragazzi di vita" e "Una vita violenta" e dai film "Mamma Roma”, "Accattone" e hanno commentato semplicemente: «E’ tutto vero».

A ricordarglielo, Pasolini sorride, per la prima volta. Come un ragazzo. Ha un grande bisogno di lealtà e di chiarezza: ora è disteso, libero. E mi vengono in mente le parole di una sua piccola autobiografia scritta qualche anno fa: «Amo la vita così ferocemente, così disperatamente che non me ne può venire bene: dico i dati fisici della vita, il sole, l’erba, la giovinezza: è un vizio molto più tremendo di quello della cocaina, non mi costa nulla, e ce n'è un’abbondanza sconfinata. senza limiti: e io divoro, divoro... Come andrà a finire, non lo so».

Corrado Stajano, «Tempo», anno XXVII, n.4-5, 3 febbraio 1965

|

| Corrado Stajano, «Tempo», anno XXVII, n.4-5, 3 febbraio 1965 |