Questa è la vita - La patente

Rosario Chiarchiaro

Inizio riprese: ottobre 1953, Stabilimenti Titanus, Roma

Autorizzazione censura e distribuzione: 22 gennaio 1954 - Incasso lire 226.274.000 - Spettatori 2.283.185

Episodio «La patente»

Titolo originale Questa è la vita

Paese Italia - Anno 1954 - Durata 92 min - B/N - Audio sonoro - Genere commedia - Regia Aldo Fabrizi, Giorgio Pàstina, Mario Soldati, Luigi Zampa - Produttore Felice Zappulla per Fortunia Film - Distribuzione (Italia) Titanus - Fotografia Giuseppe La Torre - Montaggio Eraldo Da Roma - Musiche Carlo Innocenzi, Armando Trovajoli - Scenografia Peppino Piccolo, Salvatore Prinzi

Totò: Rosario Chiarchiaro - Armenia Balducci: Rosinella Chiarchiaro - Mario Castellani: giudice istruttore D'Andrea - Nino Vingelli: venditore di fuochi artificiali - Anita Durante: la moglie di Rosario - Fiorella Marcon: figlia di Rosario - Isabella Nobili: figlia di Rosario - Attilio Rapisarda: l'usciere - Carlo Giuffré - Lino Crispo - Renato Libassi

Soggetto

Rosario Chiarchiaro (Totò) è considerato lo iettatore del piccolo paese in cui vive: la cosa impedisce all'uomo e alla sua famiglia di vivere serenamente, e inizialmente Rosario pensa di denunciare i compaesani che mettono in giro questa voce. In seguito, però, ritira la denuncia e anzi pensa di farsi dare una vera e propria patente di iettatore, in modo che le persone a cui si avvicina debbano pagarlo per farlo allontanare e neutralizzare così i suoi influssi. Il progetto viene accettato e Rosario detta alla propria figlia, in lacrime per la vergogna e l'umiliazione, il listino dei prezzi che l'uomo chiede per allontanarsi da situazioni a rischio.

Totò era molto superstizioso e aveva lui stesso una gran paura degli iettatori; accettò di girare l'episodio - fra l'altro considerato uno dei più alti esiti della sua carriera cinematografica - e di vestirsi da iettatore (totalmente di nero, con occhiali neri e bastone con un pomo simile a un gufo) solo dopo aver provveduto a dotarsi di un buon numero di amuleti e di portafortuna.

Critica e curiosità

🎭 La Vita (e la Morte) Secondo Chiarchiaro

Ovvero Totò, l’anti-riso, il tragico, il luttuoso, il clown che non fa clown

Che succede quando si prende una novella di Pirandello, si affida a uno sceneggiatore come Vitaliano Brancati (uno che non si accontentava di scrivere bene: doveva anche scrivere profondo), si mette in cabina di regia Luigi Zampa (il quale ogni tanto sentiva l’irresistibile impulso di strafare con l’iperbole visiva) e, come ciliegina nera su una torta funerea, si piazza Antonio de Curtis nel ruolo di un uomo che chiede allo Stato una licenza per esercitare… la jettatura?

Succede “La patente”, episodio del film corale Questa è la vita (1954), originariamente pensato col titolo più sobrio e pirandelliano La patente, e primo esempio di quella tipologia cinematografica che oggi chiameremmo “anthology movie” e che allora si presentava al pubblico come un collage di destini italiani, cuciti con ago e filo di tragedia, ironia e qualche schiaffone morale.

👨⚖️ Rosario Chiarchiaro: l’uomo che visse due volte (e mezza)

Nel cuore nero del film c'è lui: Rosario Chiarchiaro, interpretato da Totò con la chirurgica precisione di un chirurgo necrofilo – ovvero, dissezionando ogni battito di vita per trasformarlo in memento mori.

Chiarchiaro non vuole redimersi, non chiede pietà, non vuole dimostrare d'essere una persona onesta, gentile o innocua. No: Rosario reclama – con tono notarile e lo sguardo di chi ha visto troppe bare – il diritto di essere riconosciuto ufficialmente come iettatore.

E che fa, per farsi riconoscere? Semplice: si traveste da autocaricatura della malasorte, una specie di reincarnazione stilizzata della Morte nei tarocchi napoletani. I capelli lisciati dalla brillantina e disegnati con una riga centrale così geometrica che la NASA l'ha studiata per calcolare l’orbita della sfortuna, il vestito nero come il catrame fresco d’estate, e una mimica congelata che manco la maschera funeraria di Agamennone.

Questo non è Totò che fa ridere. Questo è Totò che non ride mai. E proprio per questo, diventa inquietante, tragico, immobile. È il clown bianco senza risata, il negativo fotografico della macchietta. È il comico che ha svuotato la commedia del riso per lasciare solo il vuoto.

Pirandello approverebbe. E si toglierebbe il cappello. Poi lo sterilizzerebbe, ché non si sa mai con la jella.

⚖️ Zampa, Brancati e la maschera tragica

Il trio artistico dietro questo episodio – Zampa, Brancati e Totò – compie un'operazione chirurgica sull’identità. Non una commedia, non un dramma, ma qualcosa a metà strada tra la parabola e l’ipotesi esistenziale: la vita come teatro, il teatro come trappola, la trappola come verità.

Zampa decide di trattare Chiarchiaro come una reliquia: non si muove, non gesticola, non scatta, non urla. Cammina con lentezza da processione, parla con la solennità di una condanna a morte e si aggira per la città come un fantasma in cerca di un contratto.

La macchina da presa lo inquadra quasi con reverenza – ma attenzione, reverenza beffarda – come se dicesse: “Ecco a voi il mostro, ma forse il mostro siete voi”.

Brancati, dal canto suo, conserva tutta la lucidità della prosa pirandelliana. Non traduce, ma trasla: rispetta il testo, lo incastona, lo eleva. Nessuna semplificazione, nessun ammiccamento. Rosario Chiarchiaro è uomo di Pirandello fino al midollo – e Totò lo sa.

💣 Effetti speciali e superstizioni da cartolina

Tutto andrebbe benissimo, se non fosse che Zampa, forse preso da un impeto realistico-grottesco, decide che le sventure di Rosario vadano mostrate.

Quindi:

telegramma funesto ✅,

lampadario che cade all’improvviso ✅,

macchina che sbanda alla vista del nostro ieratico corvo umano ✅,

fuochi d’artificio che esplodono in un’orgia di ironia involontaria ✅.

È qui che il film traballa, rischiando di cadere nel ridicolo proprio mentre tenta di dimostrare quanto seria e politica sia la pretesa di Rosario: quella di essere trattato come un professionista, un lavoratore, un uomo che monetizza la sua condanna sociale.

Eppure, nonostante gli effetti da baraccone, il cuore rimane intatto: Rosario Chiarchiaro è l’uomo che ha fatto della propria sventura un mestiere. Un tragico, modernissimo imprenditore della paura altrui.

⚰️ Il Totò che non ride mai: maschera e teschio

In questo episodio succede qualcosa di radicale. Totò smette i panni del buffone e si riveste da “mummia metafisica”. Il suo volto non è più solo volto: è maschera. E la maschera non è finzione: è essenza.

Pirandello ci aveva già avvertiti: “Si nasce senza volerlo, si muore senza volerlo, si vive mascherati e, peggio ancora, si muore travestiti da sé stessi”.

E Totò – che di maschere se ne intendeva – prende tutto questo alla lettera. Niente smorfie, niente mossette. Solo uno sguardo dritto nella telecamera, o meglio: nello specchio nero del giudizio collettivo.

La comicità, qui, è solo nel disagio dello spettatore. È l’umorismo pirandelliano allo stato puro: quel cortocircuito fra il tragico e l’assurdo, dove si ride perché si dovrebbe piangere, e si piange perché si è riso troppo.

📜 La firma di Musco e l’eredità teatrale

Va detto, per completezza filologica, che La patente fu scritta da Pirandello per Angelo Musco, l'attore siciliano che incarnava, negli anni Venti e Trenta, una certa forma di tragicommedia mediterranea.

Ma se Musco fu l’archetipo, Totò ne fu la mutazione genetica: meno dialettale, più metafisico. Meno bozzetto, più icona.

E così, Totò, che pure ci aveva abituato alla scorreggia celeste, al barone di Munchausen, alla battuta che si arrotola su se stessa come un’anguilla comica, qui diventa Rosario Chiarchiaro, l’uomo che trasforma la discriminazione in mestiere, la condanna in contratto, e la morte in una sfilata da passerella tragica.

🔚 Conclusione (ma senza scampo)

La patente è una parabola pirandelliana travestita da film. Ma è anche il momento in cui Totò dimostra, ancora una volta, che la sua arte era molto più vasta del riso, molto più inquietante del pianto, molto più vera del vero.

Qui non c'è spazio per la commedia, ma solo per l’angoscia di chi si guarda allo specchio e si vede… morto. O, peggio, ridotto a simbolo. Perché, come insegna Chiarchiaro con il suo sguardo vitreo:

Le scene più celebri e memorabili dell’episodio La patente con Totò, tratto dal film a episodi Questa è la vita (1954).

🎬 L’Ingresso in Tribunale: la marcia del condannato che si autodenuncia

La scena d’apertura è già un manifesto: Rosario Chiarchiaro cammina verso il tribunale come se stesse per affrontare un processo per omicidio, ma in realtà è lì per un’istanza civile: ottenere la patente di iettatore. Un’entrata muta e spettrale, scandita da passi misurati, sguardo fisso, cappotto scuro e un'aria che dire plumbea è un eufemismo.

La cinepresa lo accompagna in una sorta di marcia funebre dell’anima: tutto è rallentato, l’atmosfera è quella di una messa laica per un uomo che sa di essere maledetto, ma vuole che questa maledizione venga riconosciuta legalmente.

Qui Totò non recita: officia. È ieratico, sacrale, immobile come un totem urbano.

📜 La Richiesta: l’assurdo come logica giuridica

La scena centrale, e forse la più potente dell’intero episodio, è quella del confronto con il giudice, in cui Chiarchiaro espone – con tono da autodifesa mista a invettiva metafisica – la sua richiesta surreale ma serissima: farsi rilasciare la patente che lo qualifica ufficialmente come portatore di sventura.

Il dialogo con il giudice si svolge tra il grottesco e il lirico: Totò scandisce ogni parola come se stesse leggendo il suo epitaffio, e ogni frase è una picconata al concetto di razionalità.

Chiarchiaro non chiede pietà, ma diritti: il diritto a essere riconosciuto come untore simbolico, a vivere di quella fama che gli ha distrutto la vita, ma che può anche diventare una forma di sostentamento.

“Io voglio il mio marchio, perché almeno mi paghino per il danno che dicono porto.”

E in quel momento, il confine tra Pirandello e Kafka si fa sottile come la lama di un rasoio filosofico.

🚗 La macchina che sbanda: la superstizione prende il volante

Una delle scene più grottesche e iconiche è quella in cui una macchina, alla sola vista di Chiarchiaro, finisce pericolosamente fuori strada.

È la rappresentazione fisica della superstizione: l’auto è la razionalità borghese che sbatte contro la paura irrazionale. Non c’è nulla di realistico nella scena: tutto è volutamente esagerato, quasi caricaturale. Eppure il messaggio arriva forte: la società teme il diverso, e se può farlo diventare uno spauracchio, tanto meglio.

Questo è anche il punto dove la regia di Zampa forse forza la mano: un Totò così contenuto, così silenzioso, viene tradito da un’esplosione visiva che distorce l’intento drammatico con effetti da commedia slapstick, ma il cortocircuito è parte integrante dell’esperimento.

🎭 Lo Specchio e la Maschera: il trucco che non si toglie mai

Una scena che si imprime nella retina è quella in cui Rosario, da solo, si osserva allo specchio. Non si aggiusta il cravattino. Non si sistema i capelli. Si guarda.

Ed è uno sguardo che non cerca se stesso, ma il personaggio che deve impersonare per sopravvivere. È qui che si compie il passaggio definitivo: Totò smette di essere Totò, e diventa maschera. Una maschera tragica, congelata, ferma nel tempo come un idolo.

Lo specchio non restituisce un volto: restituisce un’identità costruita a furia di esclusione sociale. La società gli ha detto “sei iettatore”? Bene. Allora sarò iettatore, ma con ricevuta in carta bollata.

💣 Il Lampadario che cade: la maledizione in technicolor

Una scena volutamente esagerata è quella del lampadario che cade all’improvviso nel mezzo di una riunione, proprio mentre Rosario è presente.

Che coincidenza, direte.

E invece no: che conferma, secondo gli astanti!

La scena è costruita come un test sul potere della superstizione: Rosario non ha fatto nulla, ma qualcosa accade – e quindi la colpa è sua. Il lampadario diventa il giudice supremo della coscienza collettiva. E il messaggio è chiarissimo: quando l’ignoranza governa, la logica crolla. Letteralmente.

🎆 I fuochi d’artificio: il karma dell’incompreso

Un’altra scena simbolica è quella dei fuochi d’artificio che esplodono improvvisamente e fuori contesto, con l’intento di rafforzare l’idea che la jella di Chiarchiaro abbia un effetto cosmico, da apocalisse pirotecnica.

È un momento che molti critici hanno giudicato eccessivo – e in effetti lo è – ma che ben si inserisce nel tono grottesco: è la società che, per paura, costruisce i suoi mostri, e li teme ancor più quando questi mostri vogliono diventare contribuenti e lavoratori.

È la tragedia del marginale che accetta la sua emarginazione, ma vuole almeno essere pagato per questo.

⚰️ Il Non-Riso: il miracolo muto dell’interpretazione

La scena più memorabile, pur essendo composta da tanti frammenti, è in realtà quella che non c’è: la mancanza assoluta di comicità nel volto di Totò, che pure, nella sua vita artistica, ha vissuto per far ridere.

Qui non ride mai. Mai una smorfia, mai una piega di bocca che tradisca la battuta facile. Tutto è congelato. E questo, paradossalmente, fa ridere lo stesso – ma in modo inquieto, malato, sgradevole. La risata che nasce qui è quella del disagio, del sospetto, dell’assurdo.

📽️ Scena finale: la dignità del dannato

Nell’ultima scena, Rosario Chiarchiaro ottiene la sua patente, e con essa un pezzo di riconoscimento sociale. Ma non c’è gioia. Non c’è trionfo. Solo l’eco della condanna che è diventata mestiere.

Il suo sguardo, fisso in camera, è un dito puntato allo spettatore:

"Mi avete dato ciò che volevo, ma solo perché mi temete. Non perché mi capite."

Una chiusura amara, pirandelliana fino all’ultimo respiro. Una scena che non redime, ma inchioda.

Così la stampa dell'epoca

L'accoglienza di La patente (episodio del film a episodi Questa è la vita, 1954) da parte di critica, pubblico e censura al momento dell'uscita.

🎩 Il pubblico superstizioso: tra risate trattenute e corni in tasca

Nel 1954, il pubblico italiano non era ancora del tutto pronto per il Totò tragico. Abituati al comico funambolico, surreale e sgangherato dei film come Totò a colori o I due orfanelli, molti spettatori arrivarono al cinema convinti di vedere l’ennesimo spasso.

E invece… vennero accolti dal gelo metafisico di Rosario Chiarchiaro, con tanto di brillantina, camminata cimiteriale e sguardo da inceneritore d’anime.

Il pubblico delle prime reazioni rimase spiazzato ma affascinato. Alcuni ridevano per nervosismo, altri uscivano dalla sala confusi, altri ancora – e sono i più sinceri – confessavano di non aver capito se si trattasse di una commedia nera o di un dramma farsesco.

Qualcuno, pare, si grattò platealmente “là dove non batte il sole” alla prima apparizione di Totò/Iettatore. Non per scaramanzia, dicono, ma per prurito da metafora.

Non mancarono i segni di apprezzamento sincero, specialmente da parte di spettatori più attenti alla dimensione teatrale del film. “È il Pirandello cinematografico più vero dai tempi di Musco”, scrisse un appassionato in una lettera al Radiocorriere.

Insomma: un’accoglienza da shock culturale, con graduale sedimentazione nella memoria degli spettatori più colti e più audaci.

📰 La critica: tra osanna, sussulti e qualche smorfia

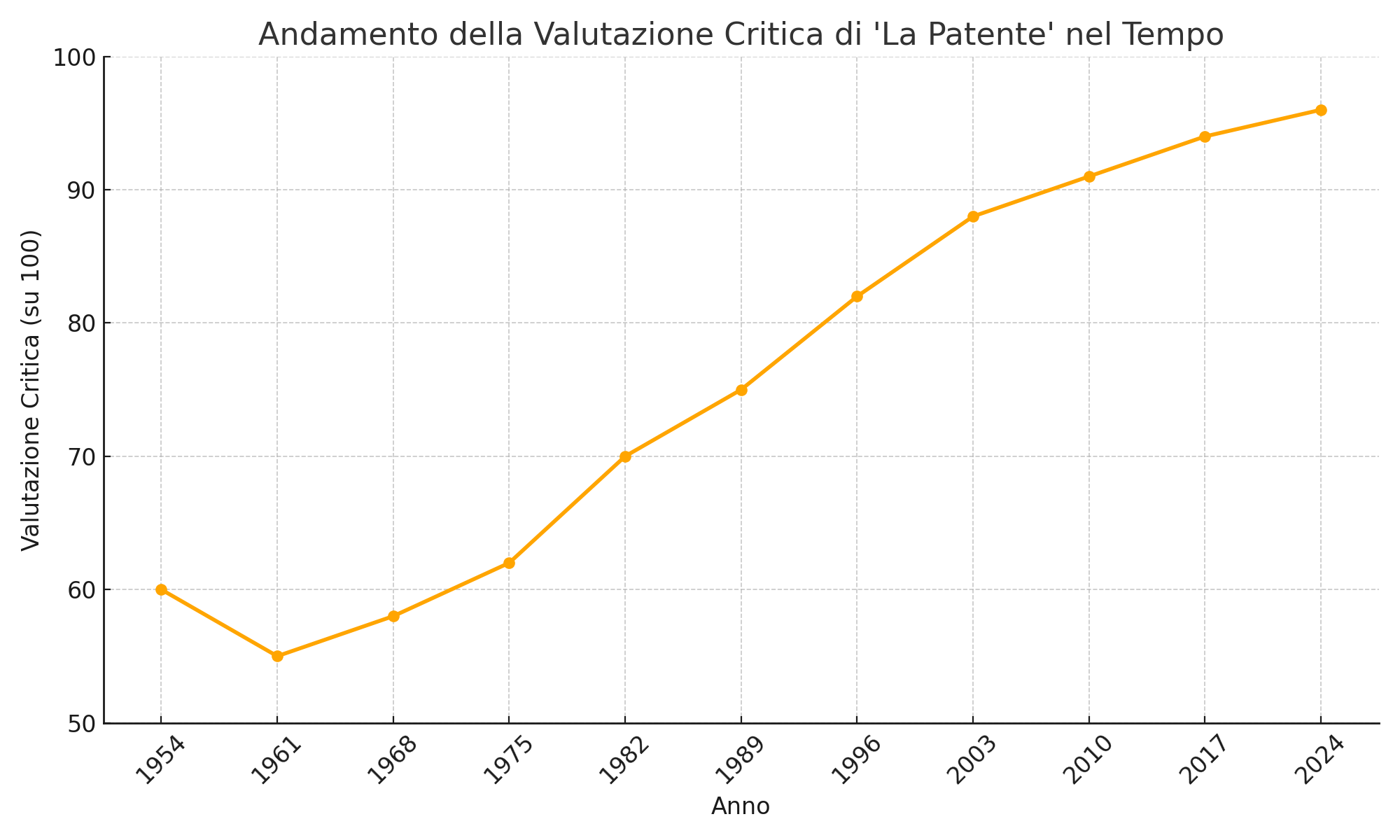

📈 Andamento critico del film "La Patente" nel tempo

il grafico mostra l'andamento della valutazione critica di La patente nel tempo: da un'accoglienza inizialmente tiepida negli anni '50, passando per una progressiva riscoperta negli anni ’70-’90, fino a una vera e propria rivalutazione “da classico” nei decenni successivi. Oggi, la critica lo considera quasi unanimemente un capolavoro “pirandelliano con brillantina”.

Il comparto critico reagì a macchia di leopardo. Alcuni recensori applaudirono l’esperimento di Totò come attore drammatico, definendolo “inatteso, potente, sinistro come un acino d’uva nella minestrina”.

Altri, più conservatori o affezionati al Totò “di cazzimma e battutina”, si dissero perplessi. Alcuni lo definirono “imbalsamato”, scambiando la scelta registica per un vuoto attoriale.

Lo storico e critico Giacomo Gambetti fu tra i più attenti: scrisse che Totò, in questo ruolo, “raggiunge la statura di un attore pirandelliano in piena regola, nella linea che va da Musco a Turi Ferro, ma con il carico metafisico proprio del comico che smette la maschera”.

Altri critici come Callisto Cosulich e Guido Aristarco, più ideologici e marcatamente realisti, pur apprezzando l’intenzione del film, ritenevano l’esito sbilanciato: troppo teatro, troppo simbolo, poca carne.

In definitiva, fu uno spartiacque critico: chi vide La patente con gli occhi del neorealismo ci vide solo un'interessante parentesi; chi invece iniziava a percepire il Totò tragico vi colse un segnale, una mutazione.

📺 La censura: un silenzio sospetto (e rispettoso)

Siamo in Italia, 1954: la censura cinematografica era ancora ben presente, ma in questo caso non ebbe granché da dire. E non perché il contenuto fosse innocuo – tutt’altro – ma perché l’argomento era trattato con un formalismo quasi notarile.

Chiarchiaro non bestemmiava, non usava doppi sensi osceni, non faceva satira politica, né parlava di aborto, divorzio o comunismo. Chiedeva solo una cosa: una patente da iettatore.

Una richiesta talmente assurda da risultare “non censurabile”. Anzi: secondo alcuni documenti interni (riportati più tardi da storici del cinema come Orio Caldiron), la commissione censoria si limitò ad annotare che l’episodio “è una parabola morale” e che “non reca pregiudizio all’ordine pubblico”. Tradotto: fa paura, ma solo agli allocchi superstiziosi.

Unico dubbio sollevato: il fatto che il personaggio venga premiato nel suo ruolo di “jettatore”. Ma il giudizio finale fu che “la narrazione resta nel campo dell’allegoria, e non incita a comportamenti devianti”. Dunque, via libera alla malasorte. Ma con eleganza.

🧳 Rivalutazione critica: da parente strano a genio malinconico

Negli anni successivi, con la diffusione della totologia avanzata (quella scienza apocrifa che studia l’universo Totò con occhio filologico e un pizzico di adorazione), La patente venne sempre più vista come un punto di svolta artistico.

Critici come Alberto Anile, Enrico Giacovelli e Matteo Boscarol hanno negli anni citato l’episodio come uno degli apici del Totò tragico, insieme a Totò e Carolina e Uccellacci e uccellini.

Molti studiosi hanno sottolineato come Totò anticipi il teatro dell’assurdo, alla maniera di Ionesco e Beckett, pur partendo da Pirandello. Altri vi hanno letto un’interpretazione esistenzialista, degna del miglior Jean-Paul Sartre… solo che qui l’inferno non sono gli altri, ma il pregiudizio degli altri.

Insomma, ciò che nel 1954 era sembrato un incidente di percorso, oggi è materia da tesi di laurea e lacrimuccia cinefila.

🏆 Premi, menzioni, eredità (e superstizioni dure a morire)

La patente non vinse premi internazionali, né fece il giro dei festival come Ladri di biciclette. Ma divenne un culto silenzioso, un episodio leggendario nei cineforum, un riferimento costante quando si discute del “Totò attore vero”.

Nel tempo, ha ispirato:

- spettacoli teatrali che ne hanno ripreso il testo in chiave contemporanea;

- parodie comiche che però, come ogni parodia, dimostrano la potenza dell’originale;

- riflessioni sociologiche sull’Italia superstiziosa, che ancora oggi fa gli scongiuri davanti a chi porta gli occhiali scuri di sera.

La sua battuta-cardine –

“Se mi chiamate iettatore, allora io lo sono. Ma con ricevuta fiscale.”

è oggi leggenda popolare. Citata, reinterpretata, stampata su magliette e meme vintage, è diventata l’epitaffio ironico della discriminazione sociale trasformata in mestiere.

«Domenica del Corriere», 13 aprile 1952

I guai di Pirandello col cinema non accennano ad aver termine. Stavolta un produttore desideroso di mantenersi "à la page" col gusto vigente dei film ad episodi ha preso quattro delle sue Novelle per un anno, di intonazione, gusto e valore assai dissimili tra loro e le ha affidate a quattro registi, perché ne spremessero una sorta di "messaggio", tendente a dimostrare che la vita è una cosa bizzarra si, ma, tutto sommato, confortante. Al fine di poter giungere ad una simile conclusione, passabilmente in contrasto col pessimismo relativistico dello scrittore siciliano, non si è badato troppo per il sottile e, pur serbando spesso un ossequio esteriore quasi letterale per i testi pirandelliani, interpretati quali veri e propri treatments, si è fatto loro, se necessario, quel tanto di violenza che consentisse di indirizzarli nel senso desiderato. Per timore, comunque, che il messaggio non risultasse chiaro, lo si è fatto enunciare in apertura da uno speaker, con il volto e la voce di Emilio Cigoli, il quale ha avuto inoltre il compito di attribuire al modesto film nebulosi propositi di polemica antineorealistica. [...]

La patente, pur essa ridotta da Pirandello per il teatro, espone il caso di quel tizio che, colpito e rovinato dalla fama di iettatore che lo perseguita, si reca dal giudice per pretendere da lui una regolare patente di menagramo, che gli consenta di speculare sulla propria disgrazia. Invenzione acre, pervasa da un riso ghignante e carico di piena e di risentimento per l'umanità, che qui è diventata pretesto per una spicciativa e superficiale farsa ad uso di un Totò abbastanza convenzionale. Gli scenaristi Vitaliano Brancati e Luigi Zampa (quest'ultimo ha diretto l'episodio) si sono concessi nella seconda parte, qualche libertà farsesco-surrealistica, per dimostrare con esempi la fondatezza della nomea del presunto iettatore. Del resto, la caduta del lampadario, lo scoppio dei fuochi artificiali e via dicendo hanno il loro precedente nella morte del cardellino del giudice, che Pirandello introdusse nella commedia. Ma quel che è più curioso ed incomprensibile è la frase dello speaker che suggella la narrazione, alludendo ad una misteriosa soluzione ottimistica dell'avventura di Rosario, soluzione di pace e comprensione con i suoi concittadini. Enunciazione priva di senso, che sta a dimostrare in maniera lampante quella volontà ad ogni costo, rilevata all'inizio, di volgere le pagine di Pirandello ad una significazione di comodo. [...]

Nel complesso, una collana abbastanza gratuita di mediocri bozzetti. I quali, malgrado ogni scrupolo ostentato, non assurgono neppure alla modesta dignità di illustrazioni dei singoli testi letterari. Mentre, ovviamente, non possono essere considerati, né se lo proponevano, libere "interpretazioni" degli stessi. Di fronte alla povertà dei risultati, mi è sembrato quindi doveroso sottolineare il tendenzioso travisamento parziale dei significati, attribuiti dallo scrittore a figure e fatti, che gli autori del film hanno ipocritamente ostentato di voler rispettare ad oltranza.

«Cinema», 1954

Quattro registi commemorano Pirandello

Roma, dicembre

Verso quei film a episodi, legati per tradizione alla letteratura, e che racchiudono in un aneddoto un intero racconto, va rivolgendosi in questi ultimi anni l’interesse dei nostri registi. Cominciò Rossellini con Paisà, in cui i diversi episodi, sebbene frammentari, legati com’erano fra loro da un comune significato, davano al film una certa unità. Film come questi però devono la loro organicità più che all'esser legati ad uno stesso argomento, all'esser girati da uno stesso regista. Questa e la vita, il film che si sta girando in questi giorni a Roma, è diretto invece da altrettanti registi quanti sono gli episodi. Si tratta di quattro novelle di Pirandello che Fabrizi, Luigi Zampa, Soldati e Giorgio Pàstina non potevano onorare meglio che facendole rivivere sullo schermo. [...] «La patente», di cui Luigi Zampa ha voluto affidare la parte principale a uno degli attori preferiti dai pubblico italiano: Totò. Si tratta di un povero diavolo che rimasto vittima della mania di superstizione dei suoi compaesani trova il modo di ricavare dalla sua disgrazia alcuni vantaggi. Da quando e stato definito jettatore infatti Rosario Chiarchiaro, che nessuno vuole più vicino per paura del suo influsso malefico, è caduto nella più nera miseria. Scacciato dall'impiego e senza possibilità di trovarne un altro, Rosario Chiarchiaro per uscire dalla terribile situazione in cui è venuto a trovarsi decide di querelare quei compaesani che hanno contribuito alla sua qualifica di jettatore. Chiarchiaro però non mira alla sua riabilitazione che gli permetterà di ritornare quello che era. Il suo scopo è un altro. Da quando ha capito che la disgrazia che gli è capitata può trasformarsi per lui in una fonte di guadagni, non ha perso tempo « Sta bene », ha detto Chia chiaro, « voi avete paura di me? Pagatemi ed io vi starò lontano ». Però perché questo sia possibile, perchè i suoi compaesani lo temano al punto di essere disposti a pagare la sua lontananza, è necessario che la sua qualifica di jettatore divenga ufficiale E nessuno gli sembra più indicato a convalidarla di un tribunale. Per meglio convincere i giudici ad assolvere le persone da lui querelate e concedergli così la patente di jettatore, si presenta in tribunale vestito di un lugubre abito nero. [...]

Mario Agatoni, «L'Europeo», anno X, n.1, 3 gennaio 1954

[...] La patente è la biografia dì uno jettatore [...] L'episodio ondeggia fra il grottesco e la consueta perizia facciale di Totò [...]

Tullio Ceciarelli, «II Lavoro Nuovo», 4 febbraio 1954

Da un giacimento aurifero della narrativa italiana, i due volumi delle "Novelle per un anno", di Pirandello, sono stati estratti quattro racconti che, tradotti in immagini, hanno dato il lievito al film "Questa è la vita". Non costituiscono altrettanti episodi di un'azione in qualche modo unitaria; se c'é un filo ideale fra racconto e racconto è l'origine comune dal mondo pirandelliano, in cui si eccita il gioco del contrasti fra il nostro essere e il nostro apparire, anzi il nostro diverso apparire agli occhi di ciascuno; ma é un filo sottile. Il conferenziere fantomatico che, sullo schermo, presenta e interpreta i racconti, ne volgarizza il significato, raffigurandoli come altrettante «moralità» e desumendone meno succo di quanto potrebbe. Due dei quattro bozzetti — "La giara" e "La patente" — furono trasferiti, dallo stesso Pirandello, nella forma teatrale, e anche di recente sono tornati alle nostre ribalte. [...]

Alla Patente, interpretata da Totò, nel panni del jettatore sono state date dal regista Luigi Zampa variazioni in chiave di comicità, mentre si trattava di una delle più angosciose vicende immaginate da Pirandello. Quel Chiarchiaro evitato da tutti, per la sua triste nomea di menagramo. e che sollecita II riconoscimento ufficiale del suo malefico influsso, non è l'eroe d'una farsa, ma di un dramma. E non giova che si sia aggiunta, con le prove delle sciagure da lui seminate — malattie improvvise, cadute di lampadari — una convalida della superstizione non suggerita dallo scrittore. [...]

Pirandello, anche questo Pirandello minore, é più difficile di quel che si creda, a ridurre in film: soltanto quando l'aderenza fra testo e immagini é perfetta "Questa è la vita" consegue effetti felici. Interpolazioni e mutamenti fanno guasto.

lan. (Arturo Lanocita), «Corriere della Sera», 5 febbraio 1954

Inaugurata dal fortunato "Altri tempi" di Blasetti, la voga del film a episodi non accenna a finire. Ispirato da quattro fatiche di Luigi Pirandello, "Questa è la vita" non è una pellicola più malvenuta di molte altre; ma senza dilungarci in analisi faticose, basterà il dire che appare denutrita. senza necessità, priva di mordente e di ambizioni. [...]

Totò è ne La patente (regia di Zampa) un poveraccio tormentato dalla nomea di essere un jettatore. Dopo un seguito di disgrazie, si fa da pecora lupo; e sfrutta per far denaro la paura che tutti hanno di lui. Si sorride ai lazzi di Totò, ma il raccontino non ha sviluppo. [...]

Concludendo. Luigi Pirandello appare il vincitore del film: egli e infatti molto più forte del suol illustratori. A confronto di "Questa i la vita" si vede subito l’originalità di un altro film a episodi, "Amore in città", che se non altro si giovava di soggetti originali, stesi cioè da specialisti in «chiave» cinematografica.»

P. B., «Corriere d'Informazione», 6 febbraio 1954

Omaggio a Pirandello novelliere, quattro racconti affidati a quattro diversi registi, Pastina ,Zampa, Soldati e Fabrizi: La giara, Il ventaglino, La patente e Marsina stretta. Delle quattro novelle due, La giara e La patente, ebbero dallo stesso Pirandello traduzione scenica, che, nel limiti del possibile, è stata qua e là sfruttata anche per lo schermo. Di solito, di fronte a film come questo, dalla regia plurima, viene istintivo, e spesso facile, stabilire una graduatoria, distinguere il racconto più azzeccato o addirittura meglio riuscito. Qui ci si troverebbe in un certo imbarazzo, le quattro versioni su per giù si equivalgono; per meriti e difetti, per sceneggiatura e regia. [...]

La patente trasforma in commediola, e talvolta in farsa, una stridente situazione drammatica (il menagramo che, di fronte a una vita divenutagli quasi impossibile, vuote a tutti i costi la «patente», la laurea di Jettatore da una sentenza di pretura), e Totò vi è qua e la efficace; [...]

E' un buon segno, che il cinema insista a derivare alcuni suoi spunti anche dalia buona letteratura; e sintomo ancora più confortante è che il pubblico, in quel tentativi, gli faccia buon viso. L'Importante per entrambi è, evidentemente, che quella buona letteratura non sia troppo tradita.

m.c. (Mario Cromo), «La Nuova Stampa», 13 febbraio 1954

Quattro tra "Le novelle per un anno" di Luigi Pirandello sono state scelte per comporre questo film a «sketch» che, oltre l'identità dell'autore, non hanno altro filo conduttore. «La giara», diretto da Giorgio Pastina e interpretato da Turi Pandolfini, è la storia paradossale della lite in Sicilia tra un proprietario taccagno e un rabberciatore rimasto imprigionato dentro la giara che doveva risanare. La giara non si può rompere, perchè nessuno dei due vuole pagare le spese. [...]

«La patente»: interprete Totò, regista Luigi Zampa. E' un episodio paradossale: un tale che ha fama di jettatore e che vuol farsi rilasciare, appunto, la licenza di jettatore per poterci vivere sopra, Totò offre la sua mobilissima maschera al personaggio che Zampa fa muovere in un'atmosfera di rarefatta farsa. [...]

l.c., «L'Unità», 19 febbraio 1954

Luigi Pirandello, si sa, è poeta difficile. La sua amarezza, però, il suo austero umorismo, la tragica asprezza del suo mondo morale hanno tali lieviti umani che, anche se separati dal clima poetico in cui son nati, possono egualmente suggerire le più delicate e ferme aspirazione drammatica. Di questa vitalità è esempio il film di oggi, realizzato da quattro registi, Pastina, Soldati, Zampa e Fabrizi, sulla scorta di quattro testi pirandelliani, La Giara, Il ventaglino, La patente, Marsina stretta [...]

Il terzo è la famosa storia di quel poveraccio che, ritenuto da tutti iettatore, finisce per farsene dare la patente in tribunale, speculando dopo, e a caro prezzo, su quella terribile fama. [...]

Forse il racconto che più ci ha convinto è quello diretto da Zampa, La patente, che ha rappresentato spesso il più sapiente e ”grottesco”, ma non minore impegno ci sembra la regia di Fabrizi per Marsina stretta (soprattutto nel disegno caricaturale di tutti quei parenti ostili) e quella di Pastina per la festosa sagra della Giara. Fra gli interpreti ricorderò Fabrizi, tutto cordialità ed ardore nelle vesti del vecchio insegnante, Totò, paurosamente livido nella sua allucinazione de La patente, Lucia Bosè, Walter Chiari, Natale Cirino, Turi Pandolfini, Myriam Bru, Andreina Paul, Pina Piovani.

G.L.R. (Gian Luigi Rondi), «Il Tempo», 19 febbraio 1954

Il cinematografo, per limitarsi troppo spesso a voler intrattenere piacevolmente il pubblico, è il tramite meno adatto a divulgare autori di qualità. La ricerca di un minimo comun denominatore spettacolare che sia gradito a tutti, o per lo meno al più gran numero di spettatori, lo spinge purtroppo a versare l'acqua del luogo comune e dell’effetto facile nel vino dell’originalità e dell'intelligenza, ad attenuare, a diluire, a volgarizzare in tutti i sensi della parola. I testi più singolari e incisivi. si sa come queste cose vanno a finire: a furia di aggiunte e di modifiche si snatura l’opera originale, se ne tradisce lo spirito e lo stile.

E’ quanto è accaduto, più o meno coscientemente, ai riduttori delle quattro novelle di Pirandello che sono riunite in questo film senz'altro nesso da quello della comune origine letteraria. La semplice e vigorosa essenzialità narrativa e, soprattutto, l'aspra e amara ironia che le distinguono, risultano infatti allentate e sbiadite, vorrei dire rese anonime, negli adattamenti delle vicende e dei dialoghi, nella ricerca, di effetti generali e particolari che hanno ben poco a che vedere con gli originali. I racconti di Pirandello risultano cosi scaduti a semplici spunti per episodi comici o patetici capaci di adeguarsi al livello medio di uno spettacolo genericamente popolare. Ma sarebbe difficile dire, in realtà, chi abbia più perduto in i siffatta manifestazione: se Pirandello o il film.

Le manomissioni più gravi sono quelle operate alla Marsina stretta e alla Patente. [...]

La seconda, diretta da Luigi Zampa con Totò e Castellani, sottolinea ai fini comici le malefatte di uno jettatore facendo scivolare un cupo dramma in scherzosa farsa. VI si narra di un tale che, rovinato dalla fama di portar male, cita in tribunale i suoi accusatori per aver la patente di jettatore e sfruttarla a fini di ricatto e di lucro. [...]

E.C. (Ermanno Contini), «Il Messaggero», 19 febbraio 1954

I film della settimana - "Questa è la vita"

Quattro bacchette in gara per un “quartetto„ di Pirandello

«Zibaldoni» e antologie cominciano ad aver gran voga nel cinema italiano dopo gli esempi, spesso felici, dei «trii» e dei «quartetti» tentati da tempo con successo dagli americani e dagli inglesi. Sinora, però, avevamo visto ridurre per lo schermo un mazzetto di brevi racconti dovuti alia penna di diversi autori. In Questa è la vita, invece (forse sullo esempio di quelle «antologie» di Somerset Maugham tanto care al cinema anglosassone), i racconti appartengono tutti a un solo autore. Luigi Pirandello: ma nasce, da questa unica paternità letteraria, una unita di stile che differenzi il film di oggi dagli altri realizzati invece sulla scorta di autori differenti? Diciamo subito che. se una è la fonte di ispirazione, diversi sono i registi cui è stato dato l’Incarico di realizzare ciascun testo e questo nega a priori al film tuia compiuta unità di stile.

Resterebbe, a riunire insieme gli episodi, quell'unità morale che contraddistingue il mondo pirandelliano cosi vario e cosi ricco da poter esprimere nel suo arco quasi tutti l sentimenti umani. Tanta ricchezza, però, tanta varietà, perchè giungessero ad esprimere esattamente l'umanità e il pensiero pirandelliani andavano sapientemente sceverate con un rigoroso e preciso criterio di scelta. Che è mancato totalmente ai compilatori di Questa è la vita, paghi soltanto di raggruppare insieme quattro opere di Pirandello raccordate fra loro da generici sentimenti che. anche perchè spesso fraintesi, non riescono certo a riassumerci il mondo morale pirandelliano e finiscono per arrivare, sulla scorta di un suo lato suggerimento, a una conclusione che si vorrebbe pirandelliana e non è: la conclusione quanto mal imprecisa che ritroviamo fin dal titolo, «questa è la vita».

Intendiamoci subito, però; se enunciando i quattro episodi in cui il film consiste si può arrivare a concludere: questa è la vita, tale affermazione non può essere estesa all’altra (che parrebbe invece più necessaria e più logica): questa è la vita, secondo Pirandello. Ciò premesso - ed era doveroso precisarlo perchè non sono leciti equivoci su colui che è il nostro più significativo scrittore di questa prima metà del secolo - visto che è inutile considerare il film nel suo insieme, vediamo di analizzarne ogni singolo episodio. [...]

Luigi Zampa ha diretto il terzo episodio, La Patente (pubblicata da Treves nel 1915 in una raccolta intitolata La Trappola). Anch'egli più che rifatto alla novella, si è rifatto alla sua elaborazione teatrale, rappresentata da Nino Martoglio il 19 febbraio 1919 al Teatro Argentina di Roma. E’ la storia di quel disgraziato che. cacciato da ogni impiego perchè si era fatto una fama di iettatore. aveva deciso di trarre profitto da una simile situazione facendosi dare dal tribunale una regolare patente di iettatore con la quale, minacciando la gente, avrebbe potuto sbarcare il lunario. In che modo avrebbe potuto avere questa patente? Con un regolare processo In cui. risultando assolti, per aver raggiunto la prova, due persone da lui accusata di diffamazione (perchè avevan fatto gli scongiuri di fronte a lui) gli sarebbe stata riconosciuta tanto temibile facoltà con sentenza del tribunale.

Zampa ha portato cosi fosca e dilaniata storia (vista tutta, nel testo pirandelliano, attraverso gli occhi di un giudice che parlando dei suoi simili li chiamava piccoli poveri uomini feroci) sul plano facile della farsa. Ha sviscerato la vicenda. l’ha condotta alle sue estreme conseguenze, ne ha persino Indicato la definitiva soluzione con una scena di processo in cui la famosa patente è finalmente attribuita (tanto la novella, invece, che l’atto unico si fermavano prima. con maggior rispetto della Giustizia) e non ha esitato alla line a consentire che uno speaker addolcisse la conclusione della farsa (tragica, comunque, nel suol aspetti più vistosi) con una parola di speranza. Questo tradimento quasi continuo ha naturalmente svuotato non soltanto di umanità. ma anche di verosimiglianza le dolenti e quasi allucinate figure pirandelliane. E l’episodio ha solo il valore di una «scherzo» che, in molti luoghi, diventa barzelletta. Lo interpreta, con livida esagerazione, Totò nelle vesti dello iettatore. Sotto la sua maschera grottescamente segnata traspare tuttavia non di rado, il tormento del personaggio pensato da Pirandello. [...]

Gian Luigi Rondi, «La Fiera Letteraria», anno IX, n. 9, 28 febbraio 1954

Nella sfrenata corsa ai film ad episodi i produttori non potevano coinvolgere anche Pirandello che è, fra l’altro, uno degli autori meno cinematografici che esistano. Quattro sue novelle sono cosi state unite dall’unico legame della comune origine letteraria che avrebbe potuto dare una certa unità di stile se i quattro episodi non fossero stati affidati a quattro registi diversi. Tuttavia il film può considerarsi riuscito, e alcuni degli episodi sono risultati freschi e vivi, proprio per merito del diverso stile dei rispettivi registi. Giorgio Pastina ad esempio, pur lasciandosi prendere la mano da un certo dialettismo, ha ricostruito La giara dosando saggiamente il «regionalismo» degli interpreti creando cosi un sapiente quadro campagnolo. Mario Soldati, alle prese con quell’evanescente bozzetto che è Il ventaglino, ha risfoderato il suo classico manierismo ottocentesco per inserire abilmente Miriam Bru in un quadro delicato,

Aldo Fabrizi, ancora una volta nella doppia veste di attore-regista, ha saputo una volta tanto dosare la sua esuberanza che è tuttavia esplosa alla fine rovinando con un finale clownesco quello che poteva essere il migliore degli episodi. Chi ha fallito del tutto la prova è stato Luigi Zampa realizzando «La patente» in maniera convenzionale e priva di originalità aiutato in ciò da Totó che sta ripetendo da ormai troppo tempo (e quel che è peggio sembra deciso a continuare) la medesima mimica interpretativa al servizio di ogni personaggio.

rab., «La Nuova Gazzetta di Parma», 3 marzo 1954

Se scoppia un incendio, se una nave cola a picco, se crollano i lampadari, se qualcuno cade morto all’improvviso, la colpa è dello “iettatore”: così assicurano gli esperti in materia e così assicura l’autore di questo servizio, che si vanta di conoscere i tre più famosi iettatori di Napoli ma che, da buon napoletano, si guarda bene dal nominarli

[...] Le corna anti-iettatura si fabbricano anche per l’esportazione

Il fatto che la iettatura venga, fra l’altro, tanto metodicamente studiata a Napoli, non va sottovalutato. Ancora oggi i napoletani considerano un classico di particolare valore un volume pubblicato da Nicola Val. letta nel 1787 ed intitolato Cicalata sul fascino volgarmente detto iettatura. Posso assicurare che tuttora a Napoli, per catalogare uno iettatore, ci si serve di questo libro che molte famiglie posseggono e conservano con religiosità. E debbo aggiungere che il libro, oltre ad essere colmo di dotte citazioni e di severe argomentazioni, è divertentissimo in quanto vi si esamina: 1) se sia più iettatore l'uomo o la donna; 2) se più chi ha la parrucca; 3) se più chi ha gli occhiali; 4) se più la donna gravida; 5) se più i monaci; 6) fino a qual distanza la iettatura si estenda; 7) se possa venire iettatura dalle cose inanimate ; 8) se operi più di lato, di prospetto o di dietro.

In realtà ogni famiglia napoletana della borghesia ha nella saletta d’ingresso, attaccato alla parete, al disopra della cappelliera, un enorme paio di corna che servono a difendere la casa dagli eventuali iettatori che potessero entrarvi. E inoltre ogni napoletano di buono stampo ha il ciondolo del portachiavi a forma di minuscolo corno. Alcuni commercianti, da me interrogati in proposito, mi hanno detto che queste corna, grandi e piccole, provengono dalla Sicilia dove se ne fabbricano, anche per l’esportazione, in enormi quantità. Altrettanto efficaci contro l’influsso degli iettatori sono considerati i ferri di cavallo. Di scongiuri ne esistono a centinaia ma credo che il più comune sia: «Sciò sciò ciucciuvé!», che significa pressapoco: «alla larga, civetta!». La civetta, come è noto è l’uccello del cattivo augurio. Dirò a questo proposito che le altre bestie del cattivo augurio sono il rospo e la tarantola. Anzi ogni anno, il 29 giugno, festa di San Paolo, a Galatina, in provincia di Lecce, si riuniscono i ”tarantolati”, cioè delle persone che si ritengono morse dalla tarantola e che, per sfuggire al maleficio, si abbandonano a frenetiche danze.

Ora io, concludendo, sarei tentato di raccontare certe strabilianti storie di iettatori napoletani, ma faccio forza a me stesso e me ne astengo per i motivi ai quali ho già accennato. Preferisco invece rievocare, per chi non l’abbia presente, una nota commedia di Luigi Pirandello, La Patente, un atto unico del 1918 che qualche anno fa è stato messo anche in film e che ha avuto come protagonista Totò.

Il signor Rosario Chiarchiaro, dunque, ritenuto da tutti i suoi conoscenti un formidabile iettatore, si riduce sul lastrico. Ma finalmente egli ha una idea geniale: querelerà alcuni di coloro che lo additano quale iettatore, ma li querelerà non per vederli condannati, bensì per vederli assolti. Egli stesso fornirà agli avvocati avversari le prove che è iettatore, in maniera appunto da far assolvere i suoi diffamatori.

Il ragionamento che fa Rosario Chiarchiaro è semplicissimo: una volta assolti coloro che lo definiscono iettatore, egli verrà automaticamente riconosciuto a termini di legge come iettatore, avrà insomma una autentica patente di iettatore. E sarà da questa patente che egli trarrà i mezzi di vita. In che maniera? Ma fermandosi, per esempio, accanto alla vetrina di un negozio e accettando di allontanarsi soltanto quando il proprietario, preoccupato per le sventure che egli potrà causargli, non gli avrà versato una congrua mancia Oppure accettando di recarsi a casa di Caio a portargli male per incarico di Sempronio dal quale si sarà fatto adeguatamente pagare. Rosario Chiarchiaro supplicherà, nella commedia pirandelliana, il giudice D’Andrea di assolvere i querelati. «Ho figli, debbo vivere!», è il grido di Chiarchiaro. Il giudice D’Andrea è imbarazzato. La legge non ammette la iettatura e quindi egli dovrà condannare i diffamatori di Chiarchiaro. Ma ecco che la iettatura incomincia ad abbattersi proprio sul giudice...

Come il giudice D'Andrea, io non credo alla iettatura anche perché, come ho detto, ho avuto occasione di frequentare i tre più famosi iettatori di Napoli e non me ne è mai incolto male. Anzi non voglio fare a meno, a conclusione di queste pagine, di far giungere ad essi, che certamente si saranno riconosciuti, i sensi più alti della mia affettuosa e devota amicizia. Nonché un caloroso abbraccio.

Vittorio Paliotti, «Novella», anno XLII, n.13, 30 marzo 1961

La censura

Anche stavolta il ministero ha da ridire, sull'ultima inquadratura c’è un evidente intervento censorio: quando Chiàrchiaro, ormai jettatore ufficiale, si rivolge balzacchianamente all’odiato paese, “Ed ora, a noi due”, è seguito da un’incongrua voce off che smussa conciliante: “Ma la lotta col paese non ci sarà perché anche per Rosario Chiàrchiaro la vita tornerà a sorridere, con e senza patente'’.

Alberto Anile

I documenti

Panoramica dettagliata delle uscite home video dell'episodio La patente di Totò, tratto dal film a episodi Questa è la vita (1954), con informazioni su supporti, anni di pubblicazione, edizioni e contenuti speciali:

📼 VHS

1. "Il Grande Cinema di Totò – Questa è la vita" (Fabbri Video, 2004)

- Editore: Fabbri Video

- Anno di uscita: 2004

- Durata: 98 minuti

- Lingua: Italiano

- Formato: VHS

- Contenuti: Versione integrale del film Questa è la vita, comprendente l'episodio La patente con Totò.

- Note: Parte della collana "Il Grande Cinema di Totò", distribuita da Fabbri Video

💿 DVD

2. "Questa è la vita" (Medusa Video, 2004)

- Editore: Medusa Video

- Anno di uscita: 2004

- Durata: 96 minuti

- Lingua: Italiano

- Formato: DVD, PAL, Schermo panoramico

- Contenuti: Versione integrale del film Questa è la vita, comprendente l'episodio La patente con Totò.

- Note: Edizione standard, attualmente fuori catalogo

📺 Streaming

3. "Questa è la vita" su Prime Video (2025)

- Piattaforma: Amazon Prime Video

- Lingua: Italiano

- Contenuti: Versione integrale del film Questa è la vita, comprendente l'episodio La patente con Totò.

- Note: Disponibilità soggetta a variazioni regionali e temporali.

📝 Note aggiuntive

- Contenuti speciali: Le edizioni home video disponibili non riportano la presenza di contenuti speciali significativi, come interviste o approfondimenti.

- Edizioni estere: Non risultano edizioni estere specifiche dedicate all'episodio La patente.

- Collezionismo: Le edizioni VHS e DVD menzionate sono considerate oggetti da collezione e possono essere reperite attraverso canali di vendita di seconda mano.

La decisione di portare in cinema La patente di Pirandello come uno degli episodi di Questa è la vita la prendemmo assieme Brancati e io e ne scrivemmo insieme la sceneggiatura. Poi la proponemmo per Totò. Ricordo una cosa che mi disse Totò a fine film: "Caro Zampa”, mi disse, “se io potessi sempre recitare dei testi come quelli che lei mi ha dato e fare cose di questo genere! Invece faccio tanti film in cui sono costretto a inventarmi tutto, il mattino arrivo in teatro e trovo che non c’è niente, debbo creare i lazzi, le battute, tutto da zero”. Questo me lo ricordo, pace all’anima sua, testimone onesto di quanto lui mi disse. Per questo episodio Totò lo volli proprio io. Brancati era entusiasta all’idea di fare interpretare Pirandello da lui. Diceva che poteva renderlo perfettamente.

Luigi Zampa

L'umorismo pirandelliano nella novella "La patente" di Luigi Pirandello.

🎭 Un uomo, una maschera, una sentenza: nasce Rosario Chiarchiaro

Nel cuore dell’Italia piccolo-borghese e superstiziosa, dove anche il parroco fa le corna dietro le spalle del sagrestano, si muove un uomo qualunque: Rosario Chiarchiaro, modesto impiegato del Monte dei Pegni, padre di famiglia, onesto lavoratore e, soprattutto... iettatore professionista non ancora riconosciuto dallo Stato.

Sì, perché questa è l’Italia dove il destino non lo decide il merito, ma la voce del paese, e dove basta uno sguardo storto per farti perdere il lavoro, l’onore, la pace e l’accesso alle salumerie. Chiarchiaro lo sa, lo subisce da anni, e a un certo punto decide di fare quello che farebbe qualunque uomo ragionevole e moderno: citare in giudizio due giovani che gli hanno fatto le corna in pubblico.

⚖️ Il giudice D’Andrea: la ragione in toga davanti al caos

A ricevere questa denuncia surreale è il giudice D’Andrea, figura emblematica della legge razionale immersa in un mondo irrazionale. Uomo che crede nella logica, nella legge, nel codice penale – e che improvvisamente si trova a dover deliberare su un caso di jettatura.

Si trova davanti un dilemma che nemmeno un corso accelerato di diritto a Hogwarts saprebbe risolvere:

- Condannare due ragazzi per un gesto “scaramantico”?

- Riconoscere implicitamente l’esistenza del malocchio?

- Tutelare il diritto all’onore di un uomo che è considerato un untore ambulante?

Insomma, la legge inciampa nella superstizione, e il povero D’Andrea – come ogni giudice pirandelliano – è costretto a constatare che il diritto cede sempre il passo al pregiudizio.

👓 La querela dell’assurdo: il jettatore che si autoproclama tale

Chiarchiaro si presenta in tribunale non come vittima da compatire, ma come professionista del disagio sociale: vestito da iettatore modello, occhiali scuri, barba malefica, sguardo da occhio di Horus impazzito e bile sufficiente a scolorire i muri del palazzo di giustizia.

E cosa fa? Chiede una condanna? No.

Chiede la "patente".

Un documento.

Un riconoscimento.

Una certificazione ufficiale dello status di jettatore.

Vuole legalizzare la sua maledizione. Farne un mestiere. Trasformare l’infamia in reddito.

E qui Pirandello tira fuori il bisturi: l’uomo, dice, è costretto a indossare la maschera che gli altri gli cuciono addosso. E allora tanto vale farla diventare uniforme da lavoro.

🧠 Pirandello, l’umorismo e il ridicolo che si prende sul serio

In quest’opera si concentra tutta la poetica pirandelliana dell’io scisso, della maschera, dell’identità riflessa, e della più grottesca e disperata delle libertà: quella di scegliersi il proprio travestimento sociale, anche se ci viene imposto.

Chiarchiaro, in fondo, non è un iettatore. Lo diventa. Per necessità. Per vendetta. Per sopravvivere in una società che l’ha marchiato.

La sua rabbia è lucida, chirurgica. È un Nietzsche della superstizione paesana, un profeta del disagio esistenziale. E Pirandello ce lo mostra non ridendo di lui, ma con lui. Perché il riso è lo specchio dell’assurdo, e in questo specchio Rosario si specchia ogni giorno.

“Mi pagheranno per andarmene”: economia del malocchio e welfare apotropaico

E qui arriva uno dei monologhi più memorabili della novella. Rosario immagina un futuro in cui sarà pagato per la sua sola presenza molesta:

“Mi pianterò innanzi a tutte le botteghe, e tutti mi pagheranno la tassa!”

È il trionfo della superstizione come impresa commerciale, del terrorismo simbolico con IVA inclusa, della resa dello Stato alla mitologia popolare.

Chiarchiaro non vuole giustizia, vuole reddito. E il giudice, pur se perplesso, finisce per dargliela.

Perché, come sempre in Pirandello, la ragione si sbriciola sotto il peso della realtà. E la realtà è che le credenze collettive, per quanto assurde, hanno più potere della logica.

🎫 Dalla novella alla scena: quando il teatro si fa ancora più tragico

Nel 1917, Pirandello trasforma la novella in un atto unico teatrale. Prima in siciliano, poi in italiano. E la cosa incredibile è che – anziché alleggerire – rende tutto ancora più potente.

Il colpo di scena finale nel dramma è geniale: Chiarchiaro, con uno sguardo, fa crollare la gabbia di un cardellino.

Pubblico e giudici attoniti.

Ecco la prova.

Il potere del jettatore esiste. O almeno... così sembra.

È l’apoteosi dell’ambiguità: Chiarchiaro ci crede? O sta solo recitando una parte? O, peggio ancora, la parte ha ormai inglobato l’uomo?

Pirandello non risponde. Ma il pubblico, ogni volta, suda freddo.

🎬 Dalla pagina allo schermo: Totò, Zampa e la consacrazione funebre

Nel 1954, La patente diventa episodio cinematografico per il film antologico Questa è la vita, per la regia di Luigi Zampa.

A interpretare Chiarchiaro: Antonio de Curtis, in arte Totò.

Il principe della risata si trasfigura in principe dell’amarezza, muto, ieratico, glaciale.

Mai una battuta. Mai una smorfia. Solo un’inquietudine metafisica così intensa da far sorridere per disagio.

Il cinema, qui, non fa altro che confermare ciò che la letteratura e il teatro avevano già scolpito: La patente non è una storia comica. È una diagnosi sociale. È il verbale notarile del disagio collettivo.

🧾 Conclusione (ma senza assoluzioni): l’uomo è ciò che gli altri vedono

Chiarchiaro vince. Ottiene la sua patente.

Ma non è un lieto fine. È una resa definitiva.

Ha barattato la sua identità per un riconoscimento.

Ha scelto di vivere come mostro, pur di sopravvivere come uomo.

E Pirandello, in filigrana, ci lascia una verità scomoda:

“Non esistiamo mai davvero. Esistiamo come ci vedono. E se ci vedono streghe, iettatori, pazzi o clown… tanto vale farsi pagare il biglietto.”

Cosa ne pensa il pubblico...

I commenti degli utenti, dal sito www.davinotti.com

- Uno dei primi film ad episodi del cinema italiano del dopoguerra, di nobile ispirazione letteraria, ingiustamente caduto nel dimenticatoio, a parte il folgorante e giustamente famoso episodio con Totò iettatore. Infatti, se si esclude l'inconsistente "Il ventaglio", anche gli altri due episodi sono di valore: "La giara" per la presenza di ottimi caratteristi, "Marsina stretta" - quello di maggior respiro narrativo - per l'umanità che Fabrizi riesce ad infondere al suo personaggio, un mite professore reso "leone" dalle contingenze.

- Quattro novelle pirandelliane in un film a episodi di inizio anni Cinquanta. La giara è consueto e abbastanza impossibile nel suo svolgimento, con un Pandolfini in gran forma. Il ventaglino è piuttosto triste ma notevolmente insulso. Nella patente Totò regala invece una mirabile interpretazione, nonostante la storia esile. Marsina stretta mostra un monumentale e bonario Fabrizi che dimostra se mai ce ne fosse stato bisogno di essere un monumento della cultura italiana.

- Di Pirandello rimane poco. La casualità, il doppio, il grottesco qui non hanno campo. Pittoresco "La giara", un divertimento, mentre gli episodi con Totò (memorabile pur se caricaturale) e Fabrizi (bravo, ma "La marsina" risulta troppo diluito e di maniera) sono schiacciati dalla mole del carisma dei rispettivi protagonisti. Solo nel sottovalutato "Il ventaglio" risalta la poetica dell'illogico e del crudele tipica dell'Agrigentino. Mezza palla in più (arbitraria) in ricordo di Emilio Cigoli.

- Quattro piccoli apologhi di Pirandello che non reggono la trasposizione su celluloide. Sono troppo esigui e striminziti per poter lasciare un segno concreto. L’unico che riesce a trovare maggior senso è "La giara", mentre "Il ventaglino" è assolutamente inconsistente. Nella "Patente" Totò recita troppo sopra le righe e il seguente episodio con Fabrizi scorre via noiosamente. Meglio limitarsi a leggerli.

- Operazione di divulgazione culturale di massa come usava ai tempi: tutti gli episodi appaiono fedeli alle novelle, ma quelli più celebri (con Pandolfini chiuso nella giara e Totò in divisa da iettatore) in realtà non vanno oltre un generico impianto folkloristico (sia pur iconico) e lo spirito pirandelliano ne esce piuttosto banalizzato. Vi si avvicinano di più il sottovalutato "Il ventaglio" (il più breve) e soprattutto il monumentale "Marsina stretta", in cui Fabrizi si autodirige in uno dei suoi ruoli più signorili e commoventi di sempre.• MOMENTO O FRASE MEMORABILI: Fabrizi affronta i parenti dello sposo strappandosi la manica del frac.

- Dei 4 episodi quello del ventaglino è probabilmente il meno riuscito, ma anche quello più triste, mentre gli altri sono maggiormente improntati alla commedia; anche l’ultimo, quella della marsina stretta, che risulta il migliore grazie a un’interpretazione magnifica di Fabrizi, mirabilmente in bilico tra comico e tragico: solo per questo una palla in più. Quello di Totò è molto divertente, ma la conclusione appare affrettata. L’episodio della giara, che apre il film, ha un aspetto irreale, quasi kafkiano, ma tutto sommato non è granché.

- Un piacevolissimo film a episodi anni '50, oggi purtroppo non molto considerato. Invece presenta gradevoli episodi d'origine letteraria, interpretati con garbo e professionalità da noti attori e superlativi caratteristi dell'epoca. Fra i vari spezzoni, i migliori a mio giudizio sono quello di Totò ("La patente") e quello di Fabrizi ("Marsina stretta"). Ma anche il Turi Pandolfini de "La giara", tratto da Pirandello, è straordinario (quesito: è meglio questa versione o quella di Franchi & ingrassia in Kaos...?).

- I temi pirandelliani del paradosso, dell’esagerazione drammatica, del “sentimento del contrario”, dell'incomunicabilità, della dell’infelicità umana, li troviamo discretamente approfonditi in questo film a episodi diretto a otto mani da Pastina, Soldati, Zampa e Fabrizi. Spiazzante ed eccentrico l’episodio di Fabrizi, tagliente e macabro quello con Totò che scolpisce con evidenza quasi michelangiolesca uno “iettatore” in cerca di riconoscimento giuridico che, più che da Pirandello, trae linfa dall'antichissima tradizione apotropaica napoletana. Buono.

- Film a episodi che racconta alcune novelle di Pirandello. I 4 episodi, non tutti riusciti, risentono un po' dello "slegato" tipico dei film del genere. Si salva Totò, anche se non è il migliore. Discorso a parte va fatto per "La marsina", per la regia ed interpretazione di un ispirato Aldo Fabrizi: se ne apprezza la bravura della recitazione e a volte si rimane incantati per la sua spontaneità espressiva. Il grande attore riesce, al contrario della marsina imprestata, a cucirsi addosso un bell'abito su misura!

Le incongruenze

- Film in quattro episodi. Primo episodio "La giara": dal minuto 0.19.00 al minuto 0.22.05 circa, la legatura della corda che tiene la giara, in diverse inquadrature, varia di posizione.

- Film in quattro episodi. Terzo episodio "La patente": al minuto 0.48.40 circa, Rosario Chiarchiaro (Totò) invita il venditore di minutaglie (Nino Vingelli) ad entrare in bottega. Il venditore appena prima di entrare lascia ad una signora degli scopini ma appena dentro la bottega nella mano destra regge gli scopini (che è anche mancante dello scopino che pende).

- Film in quattro episodi. Quarto episodio "Marsina stretta": a circa 1.01.34 il professore Fabio Gori (Aldo Fabrizi) nel misurarsi i pantaloni cade. Nel prendere dal comò la vestaglia per coprirsi cade la foto ...il vetro si rompe e la foto esce dalla cornice. Il colonnello Alonzo (Luigi Pavese) prende la foto ... la foto che è nella cornice.

www.bloopers.it

|

|||

| Tutte le immagini e i testi presenti qui di seguito ci sono stati gentilmente concessi a titolo gratuito dal sito www.davinotti.com e sono presenti a questo indirizzo | |||

|

|

|||

| EPISODIO "LA PATENTE" - L'episodio è stato girato tutto in Piazza del Pebliscito a Nemi (Roma). Totò è accusato dagli abitanti di essere uno jettatore, così, dopo aver parlato col giudice per avere la patente, esce di casa, vestito di nero, occhiali scuri per farsi vedere dagli stessi abitanti raccomandando a tutti di testimoniare che lui è davvero uno jettatore altrimenti saranno guai. L'episodio comincia con Totò in casa, poi va a trovare il giudice (sempre senza esterni), entra in paese, esce dal vicolo a fianco al bar. Qui Totò entra in paese dopo aver parlato col giudice perchè vuole la patente da jettatore. | |||

|

|

|||

| Poco dopo, sempre lì, incontra l'ex fidanzato della figlia con cui ha una discussione. | |||

Questa è la vita, episodio "La patente" (1954) - Biografie e articoli correlati

Articoli & Ritagli di stampa - 1950-1959

Articoli & Ritagli di stampa - Rassegna 1954

Balducci Armenia (Visconti Bella)

Castellani Mario

Chiari Walter (Annichiarico Walter)

Costantini Giorgio

Crispo Lino

De Filippo Pasquale

Durante Anita (Bianchi Anna)

Fabrizi Aldo

Ferri Riccardo

Filadoro Giovanni (Filidoro)

Gandolfi Franca (Guarnaccia Franca)

Giuffrè Carlo

La Raina Antonio (La Rana Antonio)

Lionello Alberto

Lisi Virna (Pieralisi Virna)

Modugno Domenico

Nicotra Antonio

Pandolfini Turi (Salvatore)

Pavese Luigi

Pellegrini Amalia

Pirani Maggi Amina (Maggi Anna Maria)

Rapisarda Attilio

Romano Carlo

Serantoni Sergio

Totò e... Luigi Pavese

Totò e... Mario Castellani

Totò si converte all’arte di Pirandello — «L’Europeo», 26 febbraio 1953: dalla satira di costume alla commedia moderna, la scommessa di Steno

Totò, il comico irripetibile

Vingelli Nino (Salvatore)

Zampa Luigi

Riferimenti e bibliografie:

- "Totalmente Totò, vita e opere di un comico assoluto" (Alberto Anile), Cineteca di Bologna, 2017

- "I film di Totò, 1946-1967: La maschera tradita" (Alberto Anile) - Le Mani-Microart'S, 1998

- "Totò proibito" (Alberto Anile) - Ed. Lundau, 2005

- "L’avventurosa storia del cinema italiano, vol. 1", (Franca Faldini - Goffredo Fofi), Edizioni Cineteca di Bologna, Bologna 2009

- "Totò" (Orio Caldiron) - Gremese , 1983

- "L'umorismo pirandelliano nella novella 'La patente' di Luigi Pirandello".- http://www.oilproject.org/

Sintesi delle notizie estrapolate dagli archivi storici dei seguenti quotidiani e periodici:

- «Domenica del Corriere», 13 aprile 1952

- «Cinema», 1954

- Mario Agatoni, «L'Europeo», anno X, n.1, 3 gennaio 1954

- Tullio Ceciarelli, «II Lavoro Nuovo», 4 febbraio 1954

- lan. (Arturo Lanocita), «Corriere della Sera», 5 febbraio 1954

- P. B., «Corriere d'Informazione», 6 febbraio 1954

- m.c. (Mario Cromo), «La Nuova Stampa», 13 febbraio 1954

- l.c., «L'Unità», 19 febbraio 1954

- G.L.R. (Gian Luigi Rondi), «Il Tempo», 19 febbraio 1954

- E.C. (Ermanno Contini), «Il Messaggero», 19 febbraio 1954

- Gian Luigi Rondi, «La Fiera Letteraria», anno IX, n. 9, 28 febbraio 1954

- rab., «La Nuova Gazzetta di Parma», 3 marzo 1954

- Vittorio Paliotti, «Novella», anno XLII, n.13, 30 marzo 1961