Peppino in tentazione

A teatro chiuso, Peppino De Filippo non riposa: si dedica al cinema e alla televisione. Nel film “Boccaccio 70” e sul video, in “Peppino al balcone”, dimostra che le sue risorse di attore sono innumerevoli e la sua comicità irresistibile.

Le città italiane sono piene in questi giorni di un manifesto dal quale Anita Ekberg, enorme, debordante, col grande seno ricolmo, ci invita a vedere Boccaccio 70, il nuovo film di Fellini del quale è protagonista, accanto alla Anitona di Cinecittà, Peppino De Filippo. Peppino, nell’episodio Le tentazioni del dottor Antonio, farà la parte di un piccolo impiegato vestito di nero che, vittima di un moralismo assurdo, vedrà nella splendida Anita l’immagine stessa del peccato, e se ne difenderà soffrendo, fuggendo, dibattuto fra il desiderio, la paura e la cattiva coscienza.

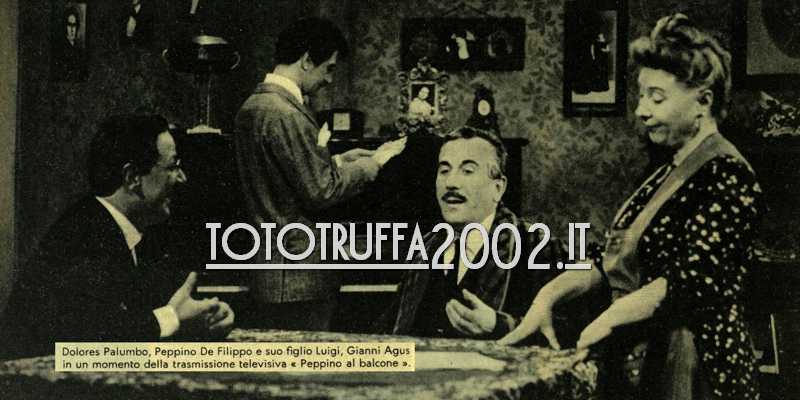

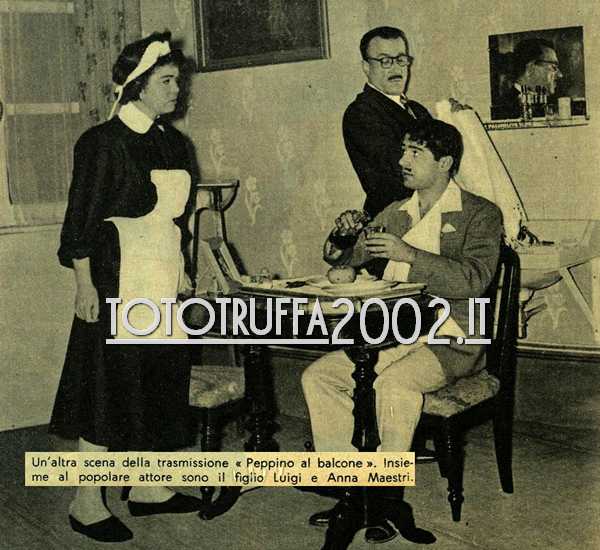

Nello stesso tempo, Peppino ha preso a fare la sua apparizione dal video. E’ salito al balcone, e ci resterà cinque settimane. La serie Peppino al balcone si presenta come una delle più impegnative fra le imprese d’estate della TV. E Peppino vi ricopre, ancora una volta, il ruolo di una specie di moralista, che dal balcone della sua casa, dalla quale domina i piccoli fatti, i piccoli problemi, i piccoli Vizi del vicolo, si affanna a dispensare consigli e insegnamenti ad una umanità tumultuosa, ribollente e irrequieta. Va da sè che Peppino ogni tanto deve scendere dal balcone e, abbandonata la tranquilla posizione di pensionato, spettatore dei casi altrui, deve impegnarsi a fondo per trarre coinquilini e dirimpettai dalle disavventure nelle quali si sono cacciati per la loro irrequietudine, e anche per i consigli, ragionevoli ma astratti, di Peppino. E sarà proprio lui, alla fine, a trovarsi nei pasticci. Come quando Peppino invita la gente a pagare le tasse, perchè questo è il loro dovere di cittadini e di uomini, e poi scopre di non averle mai pagate, perchè dimenticato dalla società. Col risultato che gli capitano fra capo e collo tutti gli arretrati, e finisce in galera. O come quando, per compiacere ai suoi concittadini, va a fare l’«esperto di riserva» a Campanile sera, e provoca la sconfitta della sua squadra, rischiando così, al suo ritorno da Milano, il linciaggio da parte dei concittadini.

Peppino ha ripreso, in questa serie televisiva, il personaggio più popolare e più patetico della farsa di tutti i tempi, un personaggio che il Circo equestre ha saputo rendere eterno, indimenticabile e caro al cuore di tutti. E’ il clown Augusto, quello che si presenta in scena coperto di un vestito tanto più grande di lui, coi piedi infilati in mostruose scarpacce, il viso bianco di farina e tagliato da un sorriso sempre soddisfatto, ad onta delle sciagure che gli piovono sulle spalle.

E’ il clown Augusto, il caro Augusto, tanto buono e incapace, animato da una funesta voglia di rendersi utile, arruffone, pasticcione, che finisce col combinare tanti guai, ma sempre a fin di bene. Un personaggio che fa ridere, e che fa pensare. Che mette tristezza, anche, perchè sta lì a ricordarci l’inutilità della bontà pura in un mondo nel quale, in fin dei conti, è il risultato quello che conta.

Peppino ha ripreso l’antico personaggio del Circo, e ne ha fatto un omino napoletano, mezzo moralista e mezzo impiccione, l’ha immerso nei la colorita società del vicolo napoletano, dove le gioie, i dolori e i guai di ciascuno finiscono per essere divisi equamente fra tutti.

Ma non è questo, per la verità, il personaggio classico di Peppino, quello che ha fatto di lui uno degli attori comici più prestigiosi d’Italia. Il personaggio di Peppino è un altro, è quello dell'ometto egoista, testardo, cavilloso, che vuole avere sempre ragione, imbroglione e astuto che si sforza di risolvere ogni situazione a proprio vantaggio, accecato dalla fame, protagonista prima delle sue farse, o dall’antipatia, o dal partito preso, dalla volontà cocciuta di difen dere una posizione contro la stessa evidenza dei fatti. E’ il personaggio di Natale in casa Cupiello, una commedia nella quale ì tre De Filippo, quando erano uniti, facevano meraviglie. Peppino vi faceva la parte di un giovanotto pelandrone e animato da fiera antipatia per uno zio, col quale non perde occasione per litigare. E quando in una circostanza particolarmente solenne viene invitato a esprimere l’augurio di «cento di questi giorni» il giovanotto sibila fra i denti la formula affrettandosi però ad aggiungere: «Ma con qualche malattia! Ah, questo sì. almeno questo!». fuggendo poi per la stanza sordo alle minacce, alle invocazioni, alle preghiere.

Una interpretazione come quella di Natale in casa Cupiello è di quelle che dovrebbero porre fine all’eterna disputa se, come attore comico, Peppino sia maggiore o minore di Eduardo. E’ una comicità diversa, ed è anche una recitazione diversa. Eduardo è. intanto, più grande, infinitamente più grande come autore. Accanto a una comicità amara, e umanissima, preannunziata da quella sua faccia ’e guai nella quale, in ogni piega e ruga sembra riassumersi il dolore antico, le privazioni, le umiliazioni del suo popolo, Eduardo ha anche, però, un respiro drammatico e tragico, che fa di lui qualcosa di più di un comico, ne fa un attore grande, uno dei più grandi sulla faccia della terra. E’, quella di Eduardo, una delle facce di Napoli, una città che solo in apparenza è lieta, ma che nasconde, nelle pieghe della sua turistica spensieratezza, un dolore, una consapevolezza e anche una dii gnità che la fanno sopravvivere ai colpi e allo stillicidio di una storia disgraziata.

Peppino è l’altra faccia di Napoli, e un’altra manifestazione della sua vitalità. Il dramma e la tragedia cedono qui alla farsa, e alla forza «alla rassegnazione si sostituiscono il mezzuccio, l’espediente e il cavillo. Tutto serve a sopravvivere, problema basilare, e spesso unico, nel teatro napoletano è un po’ in tutto il teatro dialettale. Questa voglia di vivere, potente nonostante tutto, crea le situazioni più grottesche, assurde, surreali. Si racconta una storia, sulla giovinezza dei tre De Filippo, cne potrebbe comodamente costituire il canovaccio, lo schema di una commedia o di una farsa di classe. La madre dei tre ragazzi. Titina, Eduardo e Peppino, sfacchinava dalla mattina alla sera, e nelle occasioni di una certa importanza, nozze, battesimi, feste grandi, si vestiva in pompa magna, e sfoggiava una lunga e bella catena d’oro, che dal collo scendeva fino alle gambe, con attaccato un ventaglio. Ma la fame era tanta, e Peppino, dietro istigazione dei fratelli, la leniva di tanto in tanto sfilando con pazienza e abilità da orafo, qualche maglia alla bella catena. Dopo qualche mese, mamma De Filippo, cominciò a indossarla con qualche perplessità, e Peppino guardandola meravigliato le faceva: «Mammà che meraviglia. Alla vostra età crescete come una bambina. Guardate questa catena, vi arrivava alle gambe, e ora vi arriva in vita. Gesù, come state diventando alta».

Peppino aveva cominciato a recitare già da iversi anni. Aveva debuttato nella parte di eppiniello. all’età di sei anni, in Miseria e nobiltà di Scarpetta. Poi. ormai adolescenti, i tre De Filippo avevano preso a girare per i teatrini di Napoli, e anche fuori. Misero su una compagnia di quelle che in gergo si definiscono «scavalcamontagne». e con essa avevano cominciato a risalire la vallata del Volturno, a fare la loro apparizione nei paesini del Matese, in Abruzzo, spingendosi fino alle Marche. Peppino per le sue capacità si era guadagnato il ruolo di amministratore, e in tale qualità scoprì, una volta, il «teatro con comodo di fave», come lui stesso lo definisce quando racconta l’episodio.

La compagnia di poveri guitti capitanata dai De Filippo, dopo una serie di peripezie, e dopo digiuni inenarrabili era giunta alle porte della cittadina di Jesi, e aveva piantato le sue tende ai limiti della campagna. Gli affari andavano male, scarseggiavano i soldi per riprendere la marcia, scarseggiavano anche gli spettatori, ma la Compagnia non si muoveva. Aveva trovato una risorsa insperata in un campo di fave che si estendeva subito dietro il teatro. Alla notte, e persino durante gli intervalli, gli attori si eclissavano nel buio e, bene o male risolvevano

Il problema del pasto. Abbandonare Jesi, significava affrontare rischi più gravi, e dunque la Compagnia soggiornò lunghi giorni alla periferia della città, fino a che le fave non furono colte e gli attori si trovarono costretti a sloggiare.

Tornati a Napoli, i De Filippo ebbero la ventura di incontrarsi col figlio di Rocco Galdieri, Michele, che scrisse per loro una rivista che aveva per titolo La rivista che non piacerà. Piacque, invece, e i De Filippo cominciarono a risalire la china. Poi, dopo anni e anni di alterni successi a Napoli, tentarono l’avventura romana. Nel 1930, Peppino si presentò al Teatro Eliseo, dal comm. Torraca, ma questi gli rifiutò il teatro. Oltrettutto, c’era il fascismo che faceva una lotta irragionevole ed aspra al teatro dialettale, negando sovvenzioni, provvidenze, consigliando la stampa a ignorare il fenomeno. Eduardo, Titina e Peppino affittarono il Teatro Valle e fra la generale freddezza debuttarono, con Miseria e nobiltà. Ripresero, mestamente, la via di Napoli, dove misero in scena, dopo qualche anno Questi fantasmi. Fu il successo, e

il terzetto tornò a Roma, al Teatro Eliseo, ove venne accolto con grande calore anche dal pubblico romano. I tre De Filippo si separavano, però, alcuni anni dopo, e su questo sconcertante episodio della vita teatrale italiana, che ha posto fine a una collaborazione artistica ricca di magnifici risultati, le voci e le congetture più varie si sono sbizzarrite per anni.

Hanno contribuito certo, alla decisione della straordinaria famiglia d’arte, motivi diversi, e disparati: artistici, personali, familiari. Anzitutto, le due personalità di Peppino e di Eduardo, egualmente forti anche se artisticamente di diversa ispirazione e livello. Eduardo pensava a un teatro napoletano drammatico, amaro, quello che trionferà poi con Filumena Marturano: Napoli milionaria; Sabato, domenica e lunedì.

Un teatro impegnato sul piano umano e sociale, che inducesse gli spettatori a riflettere alla tremenda realtà di quella che viene definita t la capitale del Sud». Peppino, pensava, invece, a un teatro spensierato, nella più pura tradizione della commedia dell’arte napoletana. Un teatro ricco di umori farseschi, nei quali magari facessero capolino anche certi motivi umani, ma sempre nei limiti, in fondo minori, di un teatro dialettale sia pure di livello.

Peppino si mostrava, inoltre, decisamente insofferente della personalità di Eduardo, più ricca, più colta, e più autorevole.

Eduardo era già, in quegli anni della guerra, di sentimenti antifascisti, come tutta la famiglia, del resto, e si arrabbiava moltissimo quando Peppino gli dava del «ducetto» alludendo alla sua tendenza a dirigere il lavoro comune. Una sera, mentre provavano sul palcoscenico del Teatro Eliseo, in Roma, e Eduardo si arrabbiava con gli attori per via di una scena da lui ritenuta insoddisfacente, Peppino, seduto in prima fila, col bavero del cappotto rialzato e il cappello con le falde sugli occhi, cominciò a scandire: «du-ce, du-ce». Fra i due fratelli la lite fu, quella sera, violenta.

Già allora Peppino pensava però a una sua compagnia, nella quale solo lui fosse il padrone: nella scelta del repertorio, degli attori, nella regìa. E nella quale la sua personalità artistica non fosse messa nell’ombra, come egli temeva, da quella preponderante del fratello maggiore.

Un altro motivo di attrito divideva Peppino da Titina, la terza della straordinaria famiglia, ma la più grande per età. Peppino aveva sposato Maria Carloni, là sorella del marito di Titina. Ma ben presto fra i due all’affetto si era sostituita la freddezza. Peppino aveva trovato invece in una attrice napoletana, Lidia Maresca (in arte Lidia Martori), la vera compagna della sua vita, quella con la quale, più tardi, si unirà. Titina non vedeva di buon occhio la faccenda, che si ripercuoteva sulla tranquillità della famiglia, di qui altre liti e ragioni di incomprensione. Fino a che i tre fratelli, dopo aver offerto a tutta Italia un saggio altissimo di recitazione, dopo aver fatto intravedere la possibilità di una compagnia fra le più straordinarie della intera storia del teatro italiano, si separarono e in modo clamoroso.

Solo dopo diversi anni i De Filippo si riconciliarono, e si restituirono il saluto. Ma ormai, artisticamente, il solco fra loro si era fatto incolmabile. Ciascuno aveva trovato e seguito la sua strada, il ritorno a un lavoro comune era praticamente impossibile. Le due anime di Napoli, quella amara e drammatica di Eduardo, quella farsesca di Peppino, non potevano convivere sul palcoscenico.

Arturo Gismondi, «Noi donne», anno XV, n.33, 13 agosto 1961

|

| Arturo Gismondi, «Noi donne», anno XV, n.33, 13 agosto 1961 |