Napoli milionaria

La vita è una lotta continua e discontinua.

Pasquale Miele

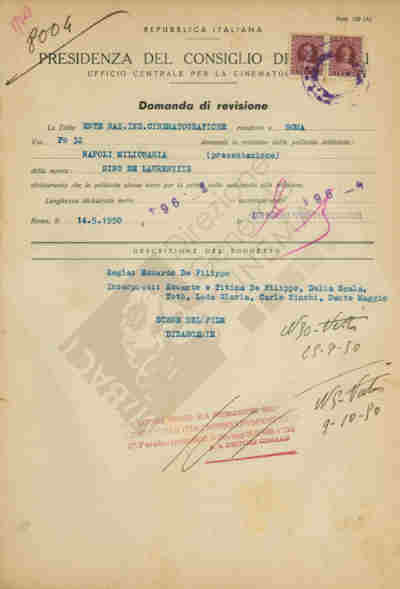

Inizio riprese: ottobre 1949, Studi Titanus Farnesina Roma

Autorizzazione censura e distribuzione: 12 giugno 1950 - Incasso lire 446.700.000 - Spettatori 4.635.125

Titolo originale Napoli milionaria

Paese Italia - Anno 1950 - Durata 102 - B/N - Audio sonoro - Genere commedia - Regia Eduardo De Filippo - Soggetto dalla commedia"Napoli milionaria" di Eduardo De Filippo - Sceneggiatura Eduardo De Filippo, Piero Tellini, Arduino Majuri - Produttore Dino De Laurentiis - Fotografia Aldo Tonti - Montaggio Douglas Robertoson, Giuliano Attenni - Musiche Nino Rota diretta da F. Previtali - Scenografia Piero Gherardi, Piero Filippone

Eduardo De Filippo: Gennaro Iovine - Leda Gloria: Amalia, la moglie - Delia Scala: Maria Rosaria, la figlia - Gianni Glori: Amedeo, il figlio - Totò: Pasquale Miele - Titina De Filippo: donna Adelaide - Carlo Ninchi: il brigadiere - Dante Maggio: il pizzaiolo - Laura Gore: la signora Spasiani - Mario Soldati: il Rag.Spasiani - Aldo Giuffrè: Federico - Carlo Mazzoni: il sergente americano - Michel Tor: l'ufficiale americano - Aldo Tonti: un soldato americano - Pietro Carloni: Enrico Settebellezze - Mario Frera: Peppe O'turco - Pietro Pennetti: il medico - Giacomo Rondinella: il cantante - Rosita Pisano: Assunta - Concetta Palumbo: la piccola Rituccia - Mariano Englen: il ciabattino - Carlo Giuffrè: Ernesto - Nino Vingelli: Giovanni, il barista - Francesco Penza: il portiere - Antonio La Raina: il fascista - Sandro Ruffini: la voce narrante

Soggetto

Il sipario ancora una volta, come accade in molte commedie di Eduardo, si apre su un palcoscenico quasi completamente al buio. È la vita della commedia umana che sta nascendo dal buio.

Siamo nel 1942, in un tipico basso napoletano si aggira ciabattando Maria Rosaria, la figlia di Gennaro Iovine, con un'enorme caffettiera napoletana. Dopo poco compare il figlio Amedeo, stravolto dal sonno non del tutto soddisfatto, che chiede se il padre stia ancora dormendo. Gennaro è sveglio da tempo: prima per il bombardamento notturno, e ora per le grida di un litigio che si sta svolgendo fuori in strada dove si distingue la voce alterata di sua moglie Amalia che sta animatamente discutendo con una concorrente del rione per la vendita abusiva di caffè. Amalia infatti, si arrangia con la borsa nera e con la mescita casalinga del caffè a cui i napoletani non rinunciano neppure in questo secondo anno della guerra. Gennaro si rassegna ad alzarsi e mentre si sta radendo arrivano i primi avventori, tra cui il ragioniere Spasiano venuto per comprare, a caro prezzo, qualche alimento per la sua famiglia da Amalia, che lo sta praticamente dissanguando delle poche proprietà che ancora gli rimangono. Gennaro non è d'accordo con i traffici della moglie, ma capisce anche che senza quella vendita illegale la famiglia farebbe la fame; perciò, avvertito dell'imminente arrivo del brigadiere Ciappa, venuto per arrestarlo, si rassegna a fare la parte del morto, steso immobile e rigido sul letto sotto al quale è nascosta una notevole quantità di cibarie. I familiari, che hanno allestito una veglia funebre con tanto di monache salmodianti in latino maccheronico, e che nascondono pantaloni sotto la veste, tra pianti strazianti implorano il brigadiere di rispettare il morto e il loro dolore. Il brigadiere, che ha capito il trucco, insiste perché Gennaro la finisca con quella farsa, tanto più che sta avvenendo in quel momento un nuovo bombardamento che ha causato una fuga generale degli addolorati presenti. Il brigadiere tuttavia rispetta ammirato il coraggio del finto morto, che non muove un ciglio tra le esplosioni e le rovine delle case colpite dalle bombe, e gli promette che non lo arresterà. Il morto a quel punto risorge.

Questa è la famiglia che ritrova Gennaro tornato inaspettatamente quel giorno di festa. Vorrebbe sfogarsi, raccontare le sue sofferenze e peripezie ma nessuno sta ad ascoltarlo, tutti vogliono festeggiare Settebellizze e non pensare più alle pene della guerra ormai finita. Gennaro lascia amareggiato la compagnia e preferisce stare vicino alla figlia più piccola, ammalata.

È passato del tempo: Napoli è stata liberata dagli Alleati. Il basso è stato rinnovato e ristrutturato. Amalia, vestita a festa e carica di gioielli ha fatto fortuna associandosi - ormai la guerra al sud è finita - in commerci poco puliti con Settebellizze (un autista e proprietario di camion) di cui quel giorno si festeggerà il compleanno e che nell'occasione propone alla donna di unire i loro sentimenti d'amore agli affari. Ma Amalia, anche se a malincuore, rifiuta perché è convinta che Gennaro, pur scomparso da diversi mesi, alla fine tornerà a casa. La guerra ha lasciato le sue rovine e la famiglia Iovine si sta disgregando: la figlia Maria Rosaria, non più sorvegliata e guidata dalla madre, è rimasta incinta di un soldato americano che l'ha lasciata ed è tornato al suo paese; Amedeo ruba pneumatici delle auto insieme a Peppe 'o Cricco, specializzato appunto ad alzare le auto con la spalla per sfilare le ruote.

«La guerra è finita» ripetono tutti, Gennaro invece è convinto che ora si stia combattendo un'altra guerra: quella della povera gente che ha perso, per le sciagure attraversate, tutti i valori e l'onestà della vita precedente e che ora deve recuperare. Questo dice Gennaro al commissario Ciappa venuto ad avvertirlo che arresterà il figlio se lo sorprenderà quella stessa sera a rubare nuovamente. Gennaro, rassegnato, lo invita a fare il suo dovere. Ma una disgrazia più grande sta per abbattersi sulla famiglia: la piccola, ammalata, morirà se non si troverà una medicina che sembra essere introvabile in tutta Napoli. Tutti si sono mobilitati alla sua ricerca, ma non c'è niente da fare e Amalia, disperata, sospetta che la tengano nascosta per farne alzare il prezzo: anche lei ha fatto così per la vendita delle sigarette, ma qui si tratta di una vita umana. La medicina la porterà il ragioniere Spasiano, ormai ridotto sul lastrico dalla stessa Amalia, che l'ha dovuta usare per i suoi figli: la darà ad Amalia senza pretendere niente in cambio ma facendole notare che, quando si trattava di non far morire di fame i suoi figli, Amalia non era stata altrettanto generosa, non pensando che «Chi prima, chi dopo, ognuno deve bussare alla porta dell'altro».

La bambina si salverà se supererà la nottata. Intanto Amedeo, rinsavito, non è andato a rubare e tornerà a lavorare onestamente mentre Maria Rosaria resterà in famiglia con il suo bambino. Anche Amalia ha capito di avere sbagliato a farsi prender dalla brama del denaro ed ora piange sui suoi errori confortata dal marito: «Mo avimm'aspetta', Ama... S'ha da aspetta'. Comme ha ditto o' dottore? Deve passare la nottata.»

Critica e curiosità

Una commedia che diventa cinema, ma con un ingrediente nuovo: Totò

Tratto dalla celeberrima commedia di Eduardo scritta a caldo nel 1945, “Napoli milionaria” approda al cinema con un’idea coraggiosa e, diciamolo pure, potenzialmente disastrosa: infilare nella mischia Antonio De Curtis in arte Totò, in un ruolo che nella commedia originale neanche esisteva. Così nasce Pasquale Miele, modesto pulitore di binari che, come da tradizione partenopea, si arrangia con ingegno e disperazione per mantenere moglie, quattro figli e suocera (perché una suocera non si nega mai).

Eduardo, maestro di teatro ma regista cinematografico un po’ per forza (e un po’ per De Laurentiis), inizialmente aveva pensato a Dante Maggio, fratello minore nel sacro lignaggio del teatro napoletano. Ma Dino De Laurentiis, produttore col fiuto da triglia, voleva Totò: e Totò fu. E mica pagato: Totò, uomo d’onore e di cuore, accettò gratis, per amicizia e stima verso Eduardo. Un gesto da signore antico, che però non gli risparmiò l’ansia da prestazione: aveva già fatto fiasco (a suo dire) con Yvonne la nuit e temeva il bis.

La guerra è finita? Eduardo non è d'accordo.

Il film si apre – e si chiude – con due uomini che camminano lungo i binari, cornice perfetta per un’opera che parla della guerra senza mostrarla direttamente, e che comincia nel 1940 e si chiude nel 1950, con l’amara constatazione che la guerra, in realtà, non è mai finita. Non solo perché lascia morti e macerie, ma perché corrompe l’anima, sfilaccia la morale, inaridisce la dignità. E in questo scenario desolante, Eduardo cuce addosso ai suoi personaggi un realismo mesto e ironico, dolente e affilato, come solo lui sapeva fare.

Amedeo, il figlio appena uscito di galera, si mette a predicare socialismo come un apostolo moderno, mentre la piccola Rituccia rischia di morire per mancanza di medicine. Il tutto si compone in un mosaico morale dove si gioca a carte con il destino, si bara con la fame e si ride con i denti stretti.

Totò, il finto morto, e l’arte del tragico farsesco

La scena della finta morte di Pasquale Miele, nel mezzo di un bombardamento, è un capolavoro di tragicommedia che fa scuola: un cadavere che puzza di trappola, un commissario che non osa indagare per non disturbare i morti (troppo vivi), e sotto il letto, la vera refurtiva: viveri di borsa nera. Il tutto giocato su una comicità che morde ma non deride, una farsa che scava nel dolore anziché coprirlo.

Totò in questo film non è il solito re della smorfia, né il principe del nonsense. È un uomo che ha capito tutto della vita e degli esseri umani, e proprio per questo non si scandalizza più di nulla. Il suo Pasquale è una figura che concilia la fame e la filosofia, la truffa e la tenerezza, l’arte di arrangiarsi e una forma primordiale di umanesimo. È un Sancho Panza metropolitano, che gira per Napoli in cerca di sogni smangiucchiati e panini giganti.

Eduardo, Totò e il neorealismo partenopeo

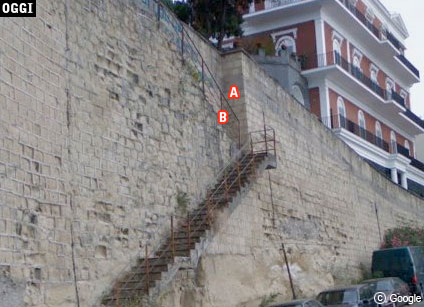

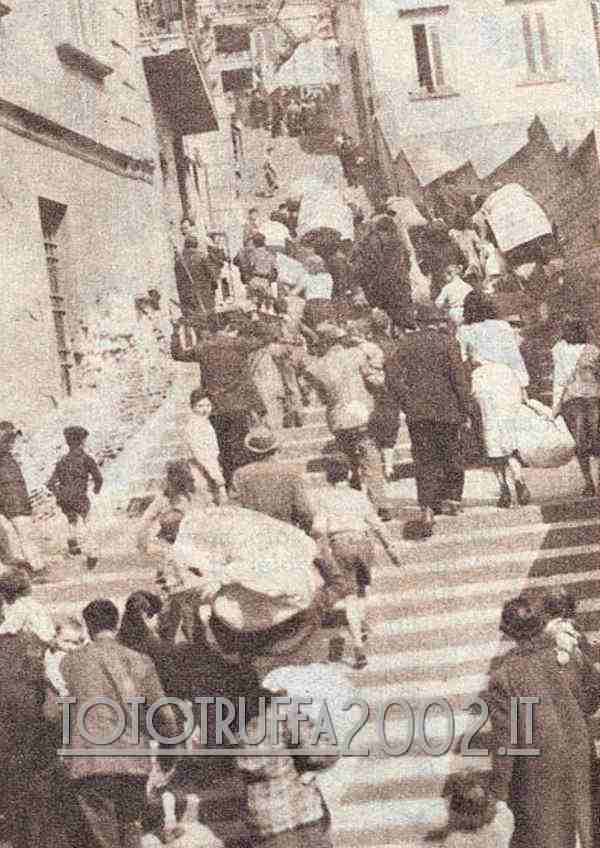

Eduardo, più vicino a Rossellini che a Chaplin, costruisce un apologo popolare che ha il gusto del pane duro e delle lacrime asciugate col sarcasmo. E così, come Rossellini prese Anna Magnani per Roma città aperta, Eduardo prende Totò e lo immerge nella verità sporca e vibrante del vicolo del Pallonetto a Santa Lucia, dove le comparse sono veri abitanti del luogo, e la realtà è talmente cruda che non serve truccarla.

La Napoli che ci racconta è una città ferita, ma anche irriducibilmente viva, che metabolizza il lutto trasformandolo in teatro, come nel cartello beffardo appeso a un vicolo: “Chi entra sarà sparato”. Si ride per non morire, e si vive per non sparire.

E alla fine, la nottata ha da passare?

L’icona tragica di Rituccia, malata e sospesa tra la vita e la morte, è l’emblema di una società in agonia, in cerca della medicina giusta – non solo quella in fiala, ma quella etica, sociale, culturale. Quando Eduardo pronuncia “Ha da passa’ ‘a nuttata”, non sta lanciando un aforisma consolatorio. Sta dicendo che dobbiamo sopravvivere a noi stessi, al nostro egoismo, alla nostra fame, alla nostra incapacità di imparare dalla storia.

E così, con un’operazione da prestigiatore della verità, Eduardo riesce a trasformare Totò da buffone a testimone, senza mai snaturarlo. Non gli toglie la bombetta, ma gli mette in mano uno specchio – e lo spettatore, guardandoci dentro, si riconosce.

In conclusione, Napoli milionaria è il racconto di un’Italia che ride di sé per non piangere, dove la guerra è una malattia e Totò è il guaritore stanco ma ostinato. Un film che è teatro, denuncia, poesia urbana e archeologia emotiva. E il miracolo, alla fine, è che la nottata davvero, forse, comincia a passare. Ma solo se siamo disposti a guardarci per davvero. Anche con gli occhi pieni di lacrime e il cuore che ride.

🎬 1. L’inizio: “È scoppiata la guerra” – Il cerchio si apre

Il film si apre con una lunga panoramica di Napoli, narrata da una voce fuori campo che già ci immerge in un’atmosfera sospesa tra diario intimo e cronaca collettiva: «1940-1950 / Diario napoletano / di cose accadute nel mondo ieri, oggi, domani». Questo incipit non è solo introduttivo, ma programmatico: ci prepara a un racconto dove la realtà è sempre al confine con la rappresentazione, e dove la guerra è una presenza onnipervasiva, anche quando non esplode con bombe.

Poi entriamo nel vivo. Eduardo e Totò – nei panni di due operai qualunque, Gennaro Iovine e Pasquale Miele – camminano lungo i binari di un tram. Un bambino dà loro la notizia: “È scoppiata la guerra!”. La reazione non è quella della tragedia epica, ma del fatalismo rassegnato: nessun panico, solo un brivido che corre sottopelle. È una delle grandi forze del film: mostrare come l’inizio della guerra non sembri l’inizio di nulla. Anzi, è come se tutto fosse già successo prima.

Questa scena è perfettamente simmetrica con l’ultima del film, girata dieci anni dopo, nel 1950: stessi personaggi, stesso percorso, stesso dialogo. Ma Eduardo, con l’amarezza di chi ha vissuto la guerra anche dentro, ripete per tre volte che “la guerra non è finita”. E questa ripetizione è più forte di qualsiasi maceria visibile.

🛌 2. Il finto morto: Totò, il letto e la bomba che non scoppia (subito)

Questa è la scena per cui il personaggio di Totò è stato inserito appositamente nella sceneggiatura cinematografica: non esiste nella versione teatrale. È un’aggiunta geniale, che mescola farsa e tragedia in perfetto equilibrio eduardiano.

Pasquale Miele si finge cadavere per coprire la presenza illegale di viveri di contrabbando nascosti sotto il letto. Il commissario (Carlo Ninchi), uomo d’ordine ma non di guerra, entra per perquisire durante un bombardamento alleato. Ma il corpo inerte di Pasquale lo ferma. E il rispetto per la morte – o la paura della sua puzza – è più forte del dovere.

Totò qui è straordinario nella sua immobilità viva: è una maschera funerea che suscita riso nervoso. La scena è grottesca e sublime. Fa ridere, ma anche riflettere sulla finzione come forma di sopravvivenza. Eduardo la dirige con ritmo teatrale ma sguardo cinematografico, e Totò risponde con una misura recitativa rara, in bilico perfetto tra comico e tragico. È il momento in cui il “buffone” diventa, per pochi minuti, un eroe silenzioso e beffardo.

🍞 3. Il panino gigante: la fame fatta parabola

Quasi surreale, eppure concretissima: la scena del panino enorme è un piccolo capolavoro di comicità amara. Totò, in preda alla fame (come tutto il vicolo), si confronta con un panino delle dimensioni di un disco volante. L’oggetto è sproporzionato, simbolico, quasi fumettistico – eppure è del tutto credibile nel contesto di una Napoli devastata dalla miseria.

Il panino diventa metafora del desiderio impossibile, del sogno alimentare di chi, in tempi di borsa nera, non può nemmeno permettersi il pane normale. Totò guarda quel panino come si guarda una Ferrari oggi in vetrina: con fame e con ironia.

La comicità nasce dalla sproporzione, dalla fame che deforma la realtà, ma anche dal contrasto tra l’enorme e l’inutile. Il panino non sfama: resta lì. Totò ci gira intorno come un cane randagio che ha studiato filosofia.

🎵 4. L’americano melomane: il neorealismo che canta

In un’altra scena memorabile, Pasquale interagisce con un poliziotto americano che – colmo di pathos e patetico candore – vuole cantare a tutti i costi. La situazione è quasi felliniana: il soldato occupante, lontano dalla patria, si abbandona al canto lirico, nella Napoli occupata.

È un momento di comicità straniante, in cui le gerarchie si ribaltano. L’americano non comanda: chiede di essere ascoltato, come se volesse essere amato. E Totò, nella sua maschera di sopravvivenza, lo ascolta ma non partecipa. Lo guarda come si guarda un marziano venuto a portare il grammofono invece della libertà.

Eduardo, con questa scena, inserisce una sottile riflessione sul colonialismo culturale: la voce del vincitore che vuole imporsi anche attraverso l’arte, ma che non viene capito, né davvero accolto. Totò è l’anti-eroe che sorride sotto i baffi, e capisce benissimo cosa sta succedendo.

💊 5. La malattia di Rituccia: la vera bomba è la medicina che non si trova

La scena madre del film, quella che incarna tutto il senso del titolo e dell’opera, è la malattia della piccola Rituccia, figlia di Gennaro e Amalia. La bambina si ammala gravemente e l’intero vicolo si mobilita per trovare le medicine. Ma, come in ogni tragedia partenopea, è un ragioniere mezzo dimenticato (Spasiani) a risolvere la situazione. Il personaggio, interpretato da un Mario Soldati quasi ieratico, rappresenta la coscienza ferita e redenta, il contrappasso umano di chi era stato ignorato e ora decide di salvare.

Questa scena rappresenta l’epicentro etico del film: la salvezza non viene dai santi né dagli eroi, ma da chi ha conosciuto l’umiliazione e ha deciso di non restituirla.

In sottofondo, la frase “Ha da passa’ ‘a nuttata” diventa il mantra collettivo: non solo un’attesa medica, ma una preghiera civile. Eduardo trasforma il dolore privato in metafora nazionale. E Totò, in questa sequenza, si fa piccolo, quasi scompare, come un uomo vero davanti al dolore degli altri.

⚖️ 6. Il finale: la guerra non è finita (e il teatro nemmeno)

L’ultima scena riprende esattamente l’inizio, ma dieci anni dopo. Gennaro ed Eduardo camminano di nuovo sui binari, come se non si fossero mai mossi da lì. La guerra è “finita”, ma lo spettatore sa, ormai, che è solo una data sul calendario. L’umanità, quella vera, è ancora sotto le macerie.

Il monologo finale di Eduardo, in cui ripete per tre volte “la guerra non è finita”, è uno dei momenti più alti del cinema italiano del dopoguerra. La ripetizione diventa martello. Il teatro entra nel cinema a gamba tesa, e lo fa con una verità semplice: l’uomo non ha imparato niente.

Totò non ha battute forti qui. Ma la sua presenza è necessaria: rappresenta l’altro volto della stessa medaglia. Se Eduardo è la voce della coscienza, Totò è il corpo della sopravvivenza. Due lati della stessa Napoli, due volti della stessa umanità.

Conclusione: maschera e verità, pane e metafora

In Napoli milionaria, le scene memorabili non sono tali perché sorprendenti, ma perché verissime, scolpite nella memoria collettiva e nella carne viva della Storia. Totò, pur in un ruolo secondario, diventa catalizzatore di significato: fa ridere senza far ridere, e ci mostra come si può essere profondi restando leggeri.

Ogni scena memorabile è un piccolo atto teatrale travestito da vita vissuta. E Totò, più di ogni altro, ci mostra come la maschera non nasconda la verità: la rivela.

Così la stampa dell'epoca

🎟️ 1. Il pubblico in sala: tra attese confuse e sorpresa sincera

Nel 1950, quando Napoli milionaria arriva nelle sale, l’Italia è un paese ancora in macerie, ma anche affamato di cinema. Il pubblico popolare ama Totò, lo identifica con la farsa, lo scherzo, l’evasione comica, e si aspetta da lui le solite acrobazie facciali e i tormentoni verbali. Ma Napoli milionaria è tutt’altro: è un film che cammina sul crinale del dramma con una maschera tragico-comica appena attenuata.

Eppure, contro ogni previsione, il pubblico risponde bene, anzi, in alcuni casi con entusiasmo. Le sale sono piene soprattutto nel Sud, dove la realtà messa in scena ha un sapore di riconoscimento quasi doloroso. Molti spettatori si riconoscono nei personaggi, nei vicoli, nelle miserie e nei piccoli eroismi quotidiani raccontati con ironia e pietà.

Il pubblico del Nord Italia è più diviso: chi cercava il Totò delle risate si trova spiazzato; chi invece apprezzava il teatro di Eduardo o seguiva con attenzione i primi segnali del neorealismo, coglie nella pellicola un esperimento coraggioso.

Totò stesso rimase sorpreso dal riscontro positivo: temeva una “seconda Yvonne la nuit” (altro film drammatico poco riuscito), e invece ottenne una delle sue prime consacrazioni come attore “serio”. Anche se, come vedremo, fu più la gente che la critica a rendersene conto immediatamente.

📰 2. La critica: spaccata tra reverenza e sospetto

Se il pubblico, almeno in parte, apprezzò il film, la critica dell’epoca fu molto più tiepida, per non dire divisa. In quegli anni, il cinema italiano si trovava stretto tra l’estetica del neorealismo e il bisogno crescente di raccontare storie popolari in modo accessibile. Eduardo, già venerato come autore teatrale, veniva guardato con un misto di rispetto e diffidenza nel suo ruolo di regista cinematografico.

Le critiche principali furono tre:

- Eccessiva teatralità. Molti recensori ritenevano che Eduardo non fosse riuscito a “cinematografare” il suo testo, e che la regia fosse troppo statica, più vicina al palcoscenico che alla macchina da presa.

- Didatticismo finale. L'epilogo con la “lezione” politica e morale fu considerato troppo didascalico e retorico. Alcuni parlarono di “catechismo civile” più che di cinema.

- L’uso di Totò. Qui la critica si spaccò nettamente. C’erano gli entusiasti, che lodavano il coraggio dell’operazione e la bravura contenuta dell’attore. Ma c’erano anche gli scettici, per cui Totò restava un corpo estraneo, una maschera comica mal integrata in un contesto drammatico.

Il Corriere della Sera fu piuttosto cauto, parlando di “operazione interessante, ma irrisolta”; L’Unità lo difese per l’impegno civile e la denuncia sociale, anche se segnalò qualche “eccesso sentimentale”; riviste come Cinema e Bianco e Nero apprezzarono soprattutto l’autenticità degli ambienti e la coralità, sottolineando il valore documentaristico del film.

🎭 3. Totò, l’anomalia che funziona (ma non convince tutti subito)

Un capitolo a parte merita la ricezione del ruolo di Totò. È qui che il film comincia ad assumere un’aura di culto postuma. All’epoca, gran parte della critica non era pronta ad accettare Totò come attore drammatico. Anche i suoi detrattori più accaniti ammettevano però che in Napoli milionaria c’era qualcosa di diverso: una tenuta attoriale, un’economia di gesti, uno spessore umano che andava oltre la macchietta.

Lo stesso Mario Landi, futuro regista e autore, scrisse:

«Totò non è più una maschera, è un personaggio. Non è più un comico: è un attore.»

Tuttavia, ci vollero anni perché questa interpretazione fosse rivalutata pienamente. Solo dopo Dov’è la libertà...? di Rossellini e Uccellacci e uccellini di Pasolini, si cominciò a rileggere retroattivamente anche il Pasquale Miele di Eduardo come prova d’attore autentica, profondamente inserita nel solco del neorealismo.

🎞️ 4. Il film nella storia del cinema italiano: né capolavoro, né dimenticato

A differenza dei film coevi di De Sica o Visconti, Napoli milionaria non entrò subito nel canone ufficiale del neorealismo. Fu visto più come un esperimento personale di Eduardo, una sorta di “prova d’autore prestata al cinema”. Ma la sua importanza crebbe col tempo.

Contribuì alla diffusione del teatro di Eduardo fuori dai confini teatrali, e fu una delle prime testimonianze filmiche di una Napoli autentica, rappresentata non con cartoline folkloristiche, ma con la cruda verità delle sue contraddizioni.

Il film, pur senza diventare un caso festivaliero internazionale, circolò molto in Italia, venne proiettato nei cineclub, negli oratori, nelle arene estive, e divenne uno dei film italiani più visti dell’anno.

🏆 5. Premi, riconoscimenti e revival successivi

All’uscita, Napoli milionaria non vinse premi importanti. Nessun Nastro d’Argento, nessun Leone, nessuna menzione speciale. Ma il film fu molto rispettato nei circuiti critici di sinistra, per il suo impegno civile e il ritratto realistico del sottoproletariato urbano.

Negli anni ’70 e ’80, con la rivalutazione generale del cinema di Totò, il film fu rispolverato come esempio precoce della sua “svolta attoriale”. Fu trasmesso in televisione, discusso nei saggi accademici e analizzato nei documentari su Eduardo e Totò.

Oggi è considerato un’opera ponte: tra teatro e cinema, tra comicità e tragedia, tra cultura alta e narrazione popolare.

📌 Conclusione: un’accoglienza in chiaroscuro, una memoria luminosa

Napoli milionaria fu accolto con rispetto ma senza entusiasmo dalla critica, e con sorpresa positiva da buona parte del pubblico. Eduardo fu visto come un regista forse troppo teatrale, ma comunque autorevole. Totò come un attore troppo comico, ma anche sorprendentemente capace di misura.

Non fu un trionfo, ma nemmeno un fiasco. Fu un film incompreso al presente e rivalutato nel futuro. Oggi possiamo dire che Napoli milionaria ha retto il tempo meglio di molti film suoi coevi: perché parla della fame, della guerra e dell’umanità, e lo fa con occhi napoletani, cioè con la capacità di ridere anche mentre si piange.

E questa, forse, è la sua più grande vittoria.

Rassegna stampa

Totò si prepara a morire (La Settimana Incom Illustrata, 23 settembre 1950) – Eduardo De Filippo porta Napoli milionaria al cinema, Totò è don Pasqualino.

Totò sarà l’interprete della “Paura” di Eduardo (L’Unità, 30 ottobre 1951) – Intervista a Eduardo De Filippo e genesi del film mai realizzato

“Siamo uomini o caporali?” (Roma, 1952): prefazione autografa, satira sociale e ricezione critica dell’epoca

Totò e il complesso dei fratelli siamesi: la comicità ispirata dalla gente comune

Totò premi e riconoscimenti

Totò, Eduardo De Filippo e il film mai girato: «La paura numero uno»

Eduardo, Totò e Napoli milionaria: una verità complicata

Titina De Filippo, l'amica e la compagna di lavoro

Che ve ne pare di questo fenomeno Totò, che comprime le persone dentro le platee e le fa ridere dalla prima all'ultima battuta? La gente si diverte e non si accorge di stare in piedi, di avere nello stomaco il gomito di un signore grosso, sulle scarpe il tallone di un militare, sul collo il cappellino di una signora che fa prurito; la gente si contenta di vedere, traverso un corridoio di teste oscillanti, quella porzione trapezioidale di schermo dove appare la bazza satanica di Totò.

Ognuno ha lasciato fuori della sala tutti i suoi guai: la luce che manca, la casa in pericolo per uno sfratto imminente, la minaccia dello sciopero dei tranvieri, il capufficio che sfotte, il ragazzino che non gli passa manco p’a capa di studiare, la bolletta delle tasse che sembra il calcolo d’un astronomo, il termosifone dalle 12 alle 20, le elezioni regionali, la consulta tributaria, la domestica che vuole la tredicesima, l’abolizione dell’orario unico, le case chiuse che diventano aperte e quelle aperte che diventano chiuse, tutte, insomma, le traversie della nostra vita quotidiana che lasciano il posto all’oblio più completo, compatto, senza ritorni. In questo malinconico nascere della seconda metà del secolo [...], glielo vogliamo dare a Totò, a questo mimo benefico, a questo pagliaccio santo, a questo buffone divino, a questo medico del nostro inguaribile male, glielo vogliamo dare il laticlavio a vita? Sissignori, dopo la visione di Napoli milionaria. E la motivazione? Eccola. Fece dimenticare a tutti quelli del suo tempo la fregatura di esser nati in quel tempo.

Anonimo, «Araldo dello spettacolo», 1950

Le risate di Totò valgono ventirè milioni

Il Principe Antonio de Curtis, o meglio Totò, è oggi l'attore più pagato. E’ diventato il principe degli schermi e delle scene. Ben tre film da lui interpretati si sono proiettati e continuano a proiettarsi contemporaneamente sugli schermi romani, mentre egli stesso calca le tavole del palcoscenico del «palazzo Sistina» nella rivista «Bada che ti mangio», ritoccata in molti punti perché già presentata l'anno scorso.

Le avventure di Totò, sia alla ricerca di una casa, sia alla presa con i banditi della kasbah, sia imperatore delle gang capresi sono bene accette al pubblico che accorre di buon grado a vederle.

Ma fino a quando durerà questo fenomeno? Il repertorio di Totò è ormai completamente conosciuto, Eppure il multiforme principe napoletano sta girando attualmente «Napoli milionaria» dall'omonima commedia di Eduardo De Filippo che oltre ad esserne l'autore e anche il regista e interprete. Ha, inoltre, firmato quattro contratti per altrettanti film rifiutandone ben 15.

Prevedere fin da oggi se questi film riusciranno a far ridere è avventato per non dire difficile. Il pubblico ha imparato a conoscere al primo accenno di ormai visti motivi comici di Totò. I soliti lazi e sberleffi che hanno tipizzato il mimo napoletano, come comico a tutti i costi, sono ormai superati. Le torte in faccia e le battute in vernacolo hanno fatto la loro epoca. Si deve cercare di sviluppare le vere doti cinematografiche di Totò le cui risorse sono state finora solo in parte valorizzate come, ad esempio, in «Yvonne la nuit».

Batteranno questa strada le nuove produzioni? Speriamo di sì, in modo da poterci augurare un aumentato livello artistico di questi film punto in ogni caso, Totò continua a mietere milioni. Ventitre si dice per «Napoli milionaria» e 200 in totale per i prossimi quattro film. Noi ci accontentiamo di poter ridere, senza però ancora sentire «siamo uomini o caporali?»…

«Cine Sport», 14 febbraio 1949

[...] Gli chiedemmo, poi, notizie sulla sua attività cinematografica. Pochi sanno — gli dicemmo — come essa s’avvii a divenire notevole; al pubblico avrebbe fatto piacere conoscere il suo programma. Non si fece pregare e ci forni quanto desideravamo. Ecco: «Napoli milionaria» per la regia e l'nterpretazione di Eduardo De Filippo è già in lavorazione. Suoi compagni nel film sono Totò, la sorella Titina, Leda Gloria e Delia Scala. Una parte notevole ha anche il regista Soldati che, come attore, ha rivelato insospettate qualità. Gli esterni sono stali già girati a Napoli e, subito dopo la stagione teatrale barese e napoletana, Eduardo si recherà a Roma per girare gli interni. Il film, che è prodotto da De Laurentiis e che sarà distribuito dall'ENIC, sarà pronto presumibilmente per la fine di febbraio. [...]

Vito Lopez, «Cine Sport», 19 novembre 1949

Eduardo De Filippo giorni or sono ha firmato l’Appello di Stoccolma contro la bomba atomica. Questa sua adesione ha un valore incalcolabile, non solo per la personalità artistica dell’uomo di teatro, ma anche perchè pochi individui in una nazione sono rappresentativi come Eduardo.

Il film, all'inizio, ci mostra le 'strade, le piazze della città nel periodo degli sfollamenti, durante le retate tedesche, fra i bombardamenti. Questo è lo sfondo in cui si inquadra il «basso» della famiglia Jovine, spaccio clandestino di borsa nera, dove si ruba, si vendono merci e coscienze.

Il film, all'inizio, ci mostra le 'strade, le piazze della città nel periodo degli sfollamenti, durante le retate tedesche, fra i bombardamenti. Questo è lo sfondo in cui si inquadra il «basso» della famiglia Jovine, spaccio clandestino di borsa nera, dove si ruba, si vendono merci e coscienze.

I tedeschi costrinsero Don Gennaro Eduardo De Filippo! a scavare trincee. Ma nella miseria egli è rimasto buono, onesto, mentre la moglie s’è data alla bella vita, il figlio è diventato un ladro specializzato di gomme e la figlia 'Delia Scala) non ha saputo resistere alle «insistenze» di un militare alleato. La comprensione e l'esempio di Don Gennaro faranno di nuovo della moglie e della figlia due donne onorate nella famiglia di nuovo ricomposta.

I tedeschi costrinsero Don Gennaro Eduardo De Filippo! a scavare trincee. Ma nella miseria egli è rimasto buono, onesto, mentre la moglie s’è data alla bella vita, il figlio è diventato un ladro specializzato di gomme e la figlia 'Delia Scala) non ha saputo resistere alle «insistenze» di un militare alleato. La comprensione e l'esempio di Don Gennaro faranno di nuovo della moglie e della figlia due donne onorate nella famiglia di nuovo ricomposta.

Ora una sua opera teatrale Napoli milionaria rappresenta l’Italia al Premio Mondiale per la pace, e dopo una serie di successi intramontabili, l’ultima novità di Eduardo sarà data in autunno a Venezia, a quegli spettacoli dove sommi attori europei sono messi alla prova davanti al più difficile pubblico internazionale.

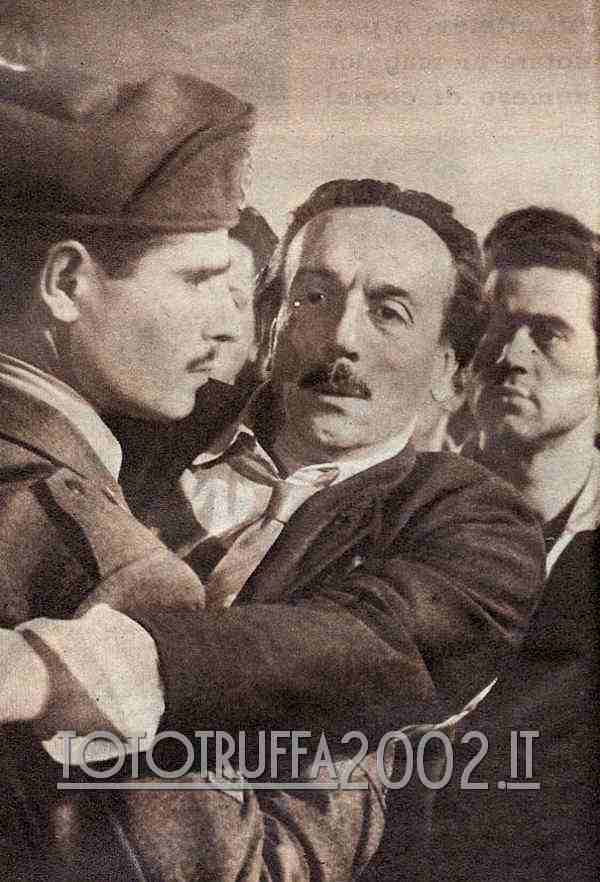

Sopra Pasqualino Miele (Totò) è un altro personaggio: qui, per salvare l’amico Gennaro dalla perquisizione, si finge morto su un letto i cui materassi sono imbottiti di caffè. Non si muove neppure quando, con l’allarme, cominceranno a cadere le bombe, tra la paura e il finto cordoglio dei parenti.

Sotto: il finale ci ripresenta, come all’inizio, Pasqualino e Gennaro in un intervallo del lavoro mentre si chiedono perplessi se ci sarà una nuova guerra. Questa è la domanda che oggi si rivol gono milioni c milioni di persone in tutto il mondo e fa sì che il film si inserisca vivamente nella realtà attuale.

Esiste iperò un altro pubblico, forse meno mondano ma più numeroso e non meno aperto al messaggio umano di De Filippo, proprio perchè il suo mondo e il suo linguaggio sono quelli della povera gente. Sono le masse di spettatoi che affollano le sale cinematografiche in Italia e in ogni Paese e che non hanno potuto quasi mai gustare le sue opere-Nella prossima stagione, invece, si proietterà Napoli milionaria, libera rielaborazione cinematografica di Eduardo, Tellini e Maiuri, in cui al travaglio del popolo durante il conflitto e il primo dopoguerra si aggiungono in una ideale continuità, sempre in un amaro tono tragico-comico, le esperienze della vita dei nostri giorni con una trasparente morale: non sono finiti i guai e i dolori per l’uomo della strada sempre più incerto per il suo domani, tra la malafede e la intolleranza.

Finalmente Don Gennaro può tornare al lavoro, ma ha il torto di partecipare ad un comizio e, prelevato dalla Celere, finisce in guardina come «provocatore».

Finalmente Don Gennaro può tornare al lavoro, ma ha il torto di partecipare ad un comizio e, prelevato dalla Celere, finisce in guardina come «provocatore».

Il film è appena ultimato, ma fin d’ora si può dire che sarà una grossa sorpresa per la sceneggiatura, l’interpretazione e la regia. I critici piu accorti si chiederanno, dopo aver visto come Eduardo si è impadronito del mezzo tecnico, quali saranno le sue possibilità, quando concepirà le sue opere direttamente per la macchina da presa.

Vito Lopez, «Noi Donne», anno V, n.30, 23 luglio 1950

Un lavoro di sorridente malinconia, che appena sfiora in qualche momento i confini con la farsa, e appena in qualche altro quelli con la commedia amara. Ecco rosa ha saputo fare in «Napoli Milionaria» Eduardo De Filippo e prendendoci per la mano ci conduce senza accorgercene, nelle miserie di quella vita, nelle vergogne di quella Napoli dell’immediato dopoguerra che non era soltanto una festa di colori e di suoni, coi vicoli dai panni sventolanti alle finestre e il grido risuonante degli acquaioli, ma una città viscida e venale traboccante di biglietti da mille come del vino dilagante da una botte sfasciata. Un verista. Ma un verista sentimentale romantico che st arresta sgomento di fronte alle crudezze, che per intenderci, potrebbero fornire materia ad un Malaparte. Eduardo De Filippo vede le miserie di Napoli, ma questo uomo è di Napoli il figlio, per cui generosamente, con signorilità, certi limiti non li supera. Anche ne| pianto c’è qualche cosa di lieto, un velo di pudicizia anche nel crudo modo di rivelar miserie e bassezze, una tenue fiamma di speranza nel buio di certi sconforti. Ma Napoli è pericolosa se si cammina tra i suoi vicoli e i suoi «bassi» senta conoscenza, senza quella consanguineità necessaria per legare le parole alle cose, gli aggettivi agli odori, i nomi ai volti: si scivola con estrema facilita nel volgare e nel convenzionale, giacché basta una tinta forzata, per guastare il quadro e per ridurre la sua incantevole commedia umana a un ridicolo agitarsi di marionette. Ma Eduardo De Filippo è insuperabile. Egli conosce a fondo l’animo dei napoletani e di conseguenza ne sa descrivere la malinconia, gli impulsi, i dolori nei modo proprio che questa genie li vive e non li giudica con amarezza nei loro operato, anzi ne ha pietà perchè in fondo ogni suo personaggio altro non è che attore di quella gran commedia o dramma doloroso che è la vita, e che è travolto dal suo flusso irresistibile.

Pietà umana che dissimula le sue lacrime con un sorriso magari triste, ma sempre un sorriso. I suoi personaggi Eduardo li fa rivivere e parlare all'unisono con lui. carne della sua carne, e volentieri fa osservare che nella loro sconfinata miseria hanno spesso una grande nobiltà. Infelici, torturati come sono, non sono mal del tristi senza cuore, dei cinici manigoldi. Trovano nell'estremo della loro sofferenza la loro catarsi, la loro purificazione. Ma Eduardo De Filippo è uno scrittore che sa dove attingere la materia dei suoi soggetti e non va lontano, non prende le cose dall’alto ma intorno a sè, assume cioè a contenuto del suoi lavori la realtà immediata. E più realtà del nostro dopoguerra niente altro poteva offrire di meglio ai suo estro e dopo aver taciuto per quattro lunghi anni a causa degli eventi bellici ecco che la sua fulgida collana si arricchisce di un’altra perla preziosa: «Napoli Milionaria». E con «Napoli Milionaria» ha inizio un nuovo sviluppo nel teatro di Eduardo, incomincia la «grande commedia» piena di alto senso drammatico che fa meditare chi legge e chi ascolta sul valore e sul significato della vita di oggi. Ecco cosa forma la base di «Napoli Milionaria»: la miseria e di corruzione. L'una apre la via all’altra e di fronte a questo dilagare si erge indimenticabile nella sua semplicità e nella sua ingenuità fuori tempo, la figura di Gennaro, un povero tranviere napoletano, la cui onestà nulla potrà intaccare. E infatti lo vediamo solo, difendersi contro quel piccolo monde equivoco che attraverso i vicoli è arrivato fino al suo «basso» in cui vive con la famiglia. E da quel grande commediografo che è, Eduardo trae da questo spunto una serie di alternative ora liete, ora tragiche rivelando una capienza di costruzione veramente mirabili Eccellente l’edizione pubblicata dalla Casa Einaudi, corredata anche di un ottimo glossarlo che permette di leggere l’opera ad un maggior numero di pubblico.

Guglielmo Crociani, «Il Lavoro», anno XX, n.10, 19 agosto 1950

Roma, 6 ottobre.

L'on. Domenico Colasanto (d.c.) ha presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio per sapere «perchè è stata permessa la diffamazione di una nobilissima città» nel film «Napoli milionaria». L'on. Colasanto afferma che è storicamente falso quello che si nota in molte scene in cui tutte le napoletane diventano «segnorine»: per amore di colore, si afferma nell'interrogazione, si è calcata la mano fino a raffigurare questa città come un insieme di miserie e di luridume.

«La Stampa», 3 settembre 1950

[...] Animato — pensiamo — dalla intenzione di rendere accessibile quella che fu una sua umanissima analisi di una crisi morale collettiva, anche a quanti — e sono purtroppo la maggioranza — non possono essere raggiunti dal suo teatro, Eduardo ha voluto portare quest’opera sullo schermo, in una versione più ampia non solo sotto l'aspetto della costruzione scenica, ma anche della sua portata polemica, che si estende dalla Napoli dell’immediato dopoguerra sino a un quadro complessivo della situazione attuale. Riteniamo, peraltro, che stavolta Eduardo abbia presunto troppo delle sue qualità di artista intelligente e sensibile quale attore e autore di teatro, giudicandole senz’altro idonee per un cosi gravoso esperimento cinematografico.

E «Napoli milionaria» che pure ha i suoi momenti felici, sia nella caratterizzazione di certi personaggi sia nella rappresentazione di una data epoca e di un dato costume, soffre complessivamente di questo doloroso equivoco nel quale è caduto il suo autore, soprattutto per quanto riguarda il ritmo narrativo, frammentario e slegato e per l'intonazione approssimativa e generica con la quale si vorrebbero sintetizzare e definire situazioni vuoi comiche vuoi dolorose che avrebbero richiesto un'indagine più penetrante e più accurata.

Fra gli interpreti, oltre a Eduardo, si notano la sorella Titina, Leda Gloria e Totò, che porta nel film le note comiche, più gustose e indovinare.

Giusi, «La Gazzetta di Mantova», 22 settembre 1950

Una commedia all’agrodolce di Edoardo De Filippo. «Napoli milionaria», è divenuta film; lo stesso Eduardo, soggettista e interprete, ne ha diretto la versione cinematografica, sperimentandosi come regista. Se non fosse possibile, com’è, dimostrare che ogni argomento è cinematografabile, purché tradotto nel linguaggio del film, sarebbe giusto sostenere che questo lo era, con speciale facilità, per la sua vivacità colorita, l'intensità dell'azione, la coralità delle voci. Protagonista dei bozzetti che, insieme, formano racconto è un vicolo di Napoli [...] Accentuando il carattere episodico del lavoro teatrale, sensibilizzando non solo il linguaggio ma anche lo spirito dialettale e popolaresco che esso aveva, indugiando più nella descrittiva del luoghi e del tipi che nella coerenza della narrazione, si è messo assieme un film di atmosfera, evocativo di un tempo e di un luogo. [...] Tutti gli attori che hanno avuto parte nella pellicola — da De Filippo stesso a Totò, nella macchietta del disperato integrale, a Leda Gloria, a Della Scala, a Titina — vi si sono lanciati con l'entusiasmo tumultuoso proprio degli interpreti dialettali, quando si tratti di riprodurle una verità che ogni giorno al propone davanti ai loro occhi.

«Corriere della Sera», 22 settembre 1950

[...] La guerra è stata più forte di loro. Tutto ciò è raccontato da De Filippo con la spontaneità ingenua e tumultuosa che caratterizza tutto il suo teatro; ma è vero e, se non vero, credibile. In Corda di sabbia, invece, Dieterle ha accumulato tutti i romanzeschi motivi della lotta per la ricchezza incontrati nel film d’ambiente coloniale, là dove il possesso di un mucchio di diamanti e d’una donna seducente arma l'un contro l'altro uomini zuppi di sudore e di liquori. Quando, non senza supponenza, si sostiene il prestigio del cinema italiano, più valido di quello straniero, spesso si sbaglia; ma se si vuole asserire che anche nelle opere minori, come questa dialettale, i nostri film presuppongono un minimo di verità il parallelo delle due pellicole calza bene e giova alla tesi.

Napoli milionaria è il prodotto di un’industria cinematografica povera, ma con qualche radice nel sentimenti e nel problemi dell'uomo; Corda di sabbia è il lussuoso esponente di un’organizzazione ricca e abile, ma imparentata con il macchinoso artificio del romanzi d’appendice, dove tutto è stupefacente e nulla è attendibile.

Art., «Corriere dell'Informazione», 22 settembre 1950

Spicchiamo subito da questo divertente film, ideato diretto e interpretato da Eduardo De Filippo (che solo in parte s'è valso della sua commedia dallo stesso titolo), una dello sue cose più azzeccate la macchietta di don Pasqualino, un piccolo napoletano che il fascismo impiega a lucidare le verghe del tram e la guerra getta nella disoccupazione. Che cosa farà don Pasqualino per non morire di fame? Farà il morto, non in senso figurato, ma il morto vero, con la pezzuola intorno alla bazza, il camicione, le mani intrecciate, e i ceri di qua e di là. Le povere famiglie d'uno del tanti vicoli napoletani, per salvare il mangime di contrabbando, dalle requisizioni poliziesche, lo nascondono sotto il letto e sul letto, perchè diventi sacro e intangibile, ci mettono il morto. Don Pasqualino è appunto colui che a prezzo si acconcia a fare il morto, di famiglia in famiglia.

E' una trovata che già allietava la commedia, e più ancora allieta il film, essendone affidata l'esecuzione a quei mago della risata che è Totò. Con la liberazione don Pasqualino cambierà parte, e si accollerà le imputazioni per spaccio di sigarette e di wisky; diventerà poi, in piena campagna elettorale, un oratore di paglia, bersaglio alle bucce di cocomero. Ma l'ometto è appena un particolare del film che, come sapete dalla commedia, è la storia della famiglia Jovine negli anni agitati della guerra e del dopoguerra; e insieme la storia, dolceamara delle subite fortune seguite dal miseri guadagni del popolino ubriacato dalla liberazione. Il nucleo centrale è la commedia stessa : i casi del padre di famiglia reduce dalla prigionia, che ritrova la sua famiglia cosi pericolosamente mutata. Ma è anche la parte più debole del film, che acquista invece la sua pienezza espressiva nella prima e nell'ultima, che insieme fanno un coloritissimo albo di vita e di costume partenopeo nell'ultimo decennio, condito di satira e di humour. Tra gli interpreti, tutti in vena, spiccano, oltre al protagonista e a Totò, Carlo Ninchi, Titina De Filippo, Leda Gloria e Delia Scala; e si può ravvisare cella parte di un ragioniere allupato e carico di figlioli, il regista Mario Soldati.

l.p. (Leo Pestelli), «Stampa Sera», 23 settembre 1950

La commedia di Eduardo de Filippo — da lui stesso tradotta in film — è forse la commedia più genuina da lui composta nel dopo guerra. Intendiamo dire che lo scrittore non deriva in questa commedia ispirazioni di altri. [...] Questa di Eduardo è forse l'opera più «morale» che ha scritto nel dopo guerra. C'è una moralità amara, la moralità di colui che sente come tutto sia andato alla deriva perchè la cellula prima della società, la famiglia , è andata in sfacelo. [...] Poi, finita la vicenda che conosciamo, Eduardo ha voluto aggiungerci una coda, come vi aveva messo un prologo e ci presenta la situazione attuale con i cortei, le risse del comzli e con il punto interrogativo su una nuova guerra. L’interrogativo rimane senza risposta — forse perchè la faccenda coreana ha fatto sorgere certi dubbi... — comunque la sequenza di chiusura è ben trovata.

Ed ora ecco il nostro giudizio. Vi sono sequenze indubbiamente di una rara potenza, vi sono situazioni comiche e drammatiche che il regista ha trattato con mano maestra ma ci pare che egli abbia indugiato un po' qua e là e quanto succede non sempre mantiene un ritmo incalzante. La commedia non ha una battuta di troppo, è costruita veramente a regola d’arte, nel film invece vi è qualcosa che stagna e quando arriva verso la fine, allorché entriamo nel gioco della satira — Totò, ad esemplo, che per denaro faceva il morto durante la borsa nera, adesso fa l’oratore da comizio per campare — non ci sembra che il bersaglio sia centrato.

La socialità della commedia tuttavia è resa con evidenza, e, ripetiamo, il suo significato «morale» è costantemente vivo e presente. Eduardo ha sdoppiato il personaggio-chiave della commedia, attribuendone una parte a Totò, e questa trovata è felice; Totò attore ci piace più che il Totò attore rivistaiolo: ci è piaciuta moltissimo la Leda Gloria nella parte della moglie di don Gennaro: crediamo che il merito maggiore di questa affermazione sia da attribuire al regista che ne ha fatto una donna vera, autentica: altro elogio al regista Eduardo per aver saputo ottenere dalla Delia Scala effetti che altri suoi colleghi non sono riusciti a registrare. Altrettanto si dica per il giovane Glori che si muove davanti all'obiettivo con singolare spontaneità. E' superfluo ricordare che la Titina, il CarIoni, il Giuffrè, già noti elementi del complesso De Filippo hanno confermato le doti che già conoscevamo.[...]

c.tr. (Carlo Trabucco), «Il Popolo», 30 settembre 1950

Da «Napoli milionaria» che fu la prima commedia su quel torbido dopoguerra le cui babeliche e incredibili vicende dovevano purtroppo far dimenticare, attraverso lo scandalismo dell’anedottlca popolare e letteraria, le gesta di un'insurrezione che non trova riscontri; da «Napoli milionaria», dicevo, c'era da attendersi un film che ci presentasse finalmente il complesso e doloroso aspetto di un periodo troppo genericamente infamato il quale non si esaurisce, certo, nella proverbiale e lazzaronesca ingegnosità del raggiro. [...] Eduardo ha invece puntato sulle risorse comiche e patetiche di una Napoli alquanto di maniera che ripete i luoghi comuni di un repertorio nel quale l’imbroglio e l'amore si intrecciano nel pittoresco tumulto dei vicoli fra la vociante indifferenza di un infingardo «tira a campare». Ne risulta una storia colorita, densa di particolari e di trovate, varia di tipi e di episodi, che alterna a momenti di sicura efficacia farzesca, scene che vorrebbero toccare e commuovere; ma che non riesce a liberarsi da una certa equivoca aria di convenzionalità. Gli stessi personaggi principali, dispersi nell’insieme confusamente corale della rappresentazione, non riescono ad avere una precisa fisionomia. Fra di essi il più compiuto è forse quello di Totò che si dimostra un attore pieno di verità umana e insolitamente misurato. Intorno a lui Eduardo e Titina de Filippo, Leda Gloria, Delia Scala, Carlo Ninchi, il Cartoni, il Rondinella, sostengono con pittoresca efficacia le parti principali.

E. C. (Ermanno Contini), «Il Messaggero», 30 settembre 1950

f. d., «Il Giornale d'Italia» 1 ottobre 1950

Tratto dalla arcinota, eccellente commedia omonima, questo film segna il debutto di un regista che è senza dubbio è dotato di infinite possibilità cinematografiche, molte già sviluppate, molte altre appena rudimentali, ma tutte testimoni di una personalità di grande livello: Eduardo De Filippo, l'attore autore partenopeo, l'ultimo Cantore di Napoli, il successore di Raffaele Viviani e di Salvatore Di Giacomo.

Spirito arguto, intensamente umano, divertito e sofferto, cinico e scapigliato, «guappo» e nobilmente generoso, poeta, anche se la sua poesia non compie voli stratosferici ma attinge piuttosto piccole verità proverbiali, a piccoli dolori, strapaesamenti drammatici si, ma non di portata universale: queste le doti dell' Eduardo uomo di teatro, eccessivamente chiamato da qualcuno «grande poeta», queste le doti di Eduardo regista e attore cinematografico. Con spirito analitico ma sornione, egli ritrae la vita di vicolo Pallonetto, con garbo ed un'intensità veramente pregevoli, da pittore impressionista, gettando macchie qua e la, ma senza scavare nessuna figura, senza di quella figura metterne in luce i problemi di importanza non esclusivamente individuale.

Vicolo pallonetto vuole essere la sintesi di dieci anni di vita napoletana, dal ‘40 ad oggi, dal fascismo alla democrazia, ed è sintesi felice (vedi le prime sequenze della pellicola, di grande bravura) ma è la sintesi individuale, di un gruppo cioè di persone che hanno gli stessi problemi, le stesse pene, gli stessi dolori.

E’ un’umanità insomma monocorde, tutta uguale, tutta «vicolo», tutta don Michele: e forse questo è il maggior difetto del film, che tutti i personaggi sono uno, il protagonista. Dall'altro lato, nell'illustrazione di questa città «piena di gente tremendamente occupata ad aspettare le cose che dovranno accadere» la mano dell'autore interprete regista è stata senza dubbio felice; una indiscutibile prova di versatilità che aspetta altre conferme. Naturalmente l'origine teatrale del film non si smentisce, specialmente in tutto le scene di interni, e se è particolarmente pesante insistente, specie nelle sequenze del ritorno di don Michele che vuole raccontare ad ogni costo le sue avventure di prigioniero di guerra e nessuno lo vuole ascoltare.

Avrei preferito che la grande solitudine, quel panico che prendessi il personaggio davanti alle forica indifferenza della sua gente fosse stata espressa in termini esclusivamente cinematografici. gli attori a cominciare da Edoardo, sono tutti eccellenti. Totò, portato fuori dai suoi stupidi sberleffi da avanspettacolo che mattoni e Bragaglia gli fanno continuare a eseguire, si è rivelata maschera dalle grandi possibilità intimistiche, una maschera che può diventare personaggio «uomo» in ogni sua espressione, anche se così si dedica, anche se così bozzettistica. Leda Gloria, Titina De Filippo e Delia Scala gareggiano in spontaneità e inefficacia, altrettanto Dante maggio è il regista Soldati nella parte del ragioniere.[...]

vice, «La Voce Repubblicana», 1 ottobre 1950

Morale del film: quando i buoni di un paese non si mettono d’accordo coi buoni di un altro paese, viene la guerra

La musa dialettale non ha molte corde alla sua lira. Salvo casi eccezionali (Belli, Di Giacomo, Porta, Goldoni) essa oscilla tra gli effetti comici, quasi sempre ricavati dall'osservazione spicciola delle minute difficoltà della vita materiale, e quelli sentimentali per lo più ispirati dalle vicende familiari e amorose, L’inferiorità di ogni arte dialettale di fronte a quella « in lingua» consisterebbe poi nell’incapacità di elevarsi dal verismo ai realismo, dal sentimentalismo al sentimento, dall’osservazione alla contemplazione. Sicurissima dei suoi effetti dentro limiti oltremodo ristretti, fuori di questi limiti sbanda troppo spesso come il discorso di un ubriaco. Le sono negate, in particolare, le sublimità della religione e la dignità dell’ideologia. Ma il sentimentalismo, ossia indulgente espressione di ogni occasionale ed effimera commozione, sembra essere la sua tara principale.

Napoli milionaria è una commedia di Eduardo De Filippo che ha avuto grande successo in Italia negli anni del recente dopoguerra. De Filippo, attore eccellente e autore drammatico ineguale, vi descriveva i casi di una famiglia di popolani della sua città. Il protagonista, un povero cristo dotato della inclinazione a filosofeggiare semplicemente ma argutamente propria a tanti napoletani, partiva per la guerra lasciando la famiglia nella tradizionale miseria e, al ritorno, la ritrovava, grazie alla borsa nera, gonfia di malsana prosperità e di viziose abitudini. La moglie, diventata una specie di usuraia, si dimostrava spietata con un povero impiegato rovinato, come tanti piccoli borghesi rispettabili, dall’inflazione. La figlia maggiore si dava ad un soldato americano di passaggio. Il figlio rubava copertoni e accessori di automobili.

Poi, ad una malattia gravissima della figlia più piccola, l’impiegato, rimasto fedele ai principi! tradizionali, dava uno schiaffo morale all’intera famiglia di borsari neri fornendo, senza alcun pagamento, una medicina introvabile. Questo gesto apriva finalmente gli occhi a quella gente fuorviata dalla cattiva ricchezza del dopoguerra. Tutto finiva con una predica del reduce restato, lui, alle vecchie concezioni del vivere onesto.

La commedia aveva un primo e secondo atto molto efficaci di schietta descrizione di vita napoletana. La trovata del finto morto disteso sul letto sotto il quale erano ammucchiati i sacchi della borsa nera, aveva un brio indiavolato degno della migliore tradizione comica, da Aristofane a Molière. Il terzo atto, invece, in cui si descriveva il caso della bambina salvata in extremis dall’impiegato, scadeva, appunto, per colpa del sentimentalismo dialettale, cosi facile e cosi pericoloso. La storia della bambina malata e la morale che ne traeva, a mo’ di conclusione, il saggio protagonista, sapevano purtroppo di libro di lettura per le scuole elementari. Si avvertiva che una tal moraletta, artisticamente superflua, era anche eticamente inadeguata a un fenomeno cosi doloroso e complesso come quello del disgregamento e della corruzione del dopoguerra. E la combinazione dell’impiegato, un tempo strozzato dall’usuraia, solo possessore in tutta Napoli della miracolosa penicillina, aveva il carattere fastidioso di un provvidenziale deus ex machina.

Nel film tratto dallo stesso Eduardo De Filippo dalla commedia, molti di questi difetti scompaiono; e questa potrebbe essere una prova della superiorità, soprattutto ove si tratti di rappresentazione verista, del cinema sul teatro. Prudentemente Eduardo De Filippo e i suoi collaboratori hanno respinto in secondo piano l’esile e convenzionale intreccio e hanno soprattutto mirato a darci una descrizione quasi documentaria della Napoli popolare di quegli anni tumultuosi. Il vero protagonista del film è dunque il vicolo napoletano, con i suoi bassi e la sua formicolante e rumorosa popolazione; e Eduardo De Filippo, nella veste del povero tranviere si fa interprete dello spirito arguto e rassegnato della sua città. Il procedimento non nuovo, proprio al verismo ottocentesco, consistente nel rappresentare una folla intera alla luce di un minimo fatto, viene spesso adoperato con rozza ed elementare efficacia. Cosi, più volte, vediamo la macchina da presa scorrere su e giù tra le case miserabili del vicolo, sui muri scalcinati, sui pavimenti fangosi e sparsi di detriti, per le tante facce di poveri, industriosi e allegri napoletani. Questo piccolo mondo immortalato da Di Giacomo, ha conservato intatta la sua irresistibile e amabile vitalità: questo film ne è ancora una prova.

Della modestia della storia della bambina malata si è già detto. Anche le conclusioni qualunquiste del film, sulla vita pubblica italiana, ci convincono molto poco. Il film, insomma, si regge soprattutto sulla descrizione documentaria e sulla recitazione degli interpreti. Eduardo De Filippo e la sua compagnia sono eccellenti; Totò, in una parte felice, delinea con bravura un carattere tipicamente napoletano di poveraccio che vive di ripieghi. La morale del film è di molto superiore a quella della commedia e vai la pena di riportarla: «In ogni paese ci sono gruppi di buoni che non pensano che al bene della gente. Ma quando i buoni dì un paese non si mettono d’accordo con i buoni dì un altro paese, allora viene la guerra». Non si poteva definire meglio l’assurdità del nazionalismo.

Alberto Moravia, «L'Europeo», anno VI, n.41, 8 ottobre 1950

Quando nel settembre 1950 fu proiettato il film in Italia si rivelò come un successo di pubblico e di critica ma venne accusato da alcuni settori politici, che trovarono eco sui giornali, di avere diffamato Napoli e il suo popolo. Così ribatté Eduardo:

Certi giornali hanno scritto che io denigravo Napoli. Ma io [...] i"bassi" li ho ripuliti. Eppoi cosa deve fare l'artista se non"denunciare" uno stato di cose? Questo è il nostro compito. Io non ho denigrato Napoli, ma in altri film farò vedere com'è veramente, farò vedere gli interni, farò vedere tutta la realtà di Napoli. [...] La miseria c'è veramente. Ed io la denuncio.

Augusto Pancaldi, «L'Unità», 10 ottobre 1950

«Napoli milionaria» che Eduardo De Filippo ha rifatto sulla trama di una sua commedia, è un film comico con dei lampi di «Neapolitanische ballade». Vogliamo dire che anche qui, come nel film di Stemmle, che ragionava sulla Berlino della disfatta e dell'occupazione, l'autore arriva a conclusioni bonarie, tinte di quella filosofia da artigiani o da scompartimento di terza classe che fa il mondo diviso in buoni e cattivi e che si appella al qualunquismo degli uomini per risolvere tutti i problemi, comprese le guerre e le sconfitte.

Per il resto, «Napoli milionaria» è un film dialettale, la storia degli abitanti di un vicolo che dal '39 ad oggi vivono la loro avventura prima coi fascisti, poi coi tedeschi e infine cogli alleati, conservando sempre una gagliarda disposizione a godere la vita giorno per giorno, cogliendo anzi dalla carestia un'effimera ricchezza che finirà in formidabili pranzi, in enormi apparecchi radio, in balli, feste rionali e fuochi d’artificio. La noncuranza impedisce ai napoletani di restare ricchi, la prosperità prende il tono di un carnevale, la bontà e il sole fanno il resto. La stessa musica abbiamo sentito in «Carosello napoletano», sempre pregati di inchinarci a questa verità, a questo senso del carpe diem reso più vivace dalla disposizione al canto e da quella antica saggezza che la guida del Touring Club attribuisce all’anima greca del popolo napoletano. In più, Eduardo De Filippo ha messo nel suo racconto il sospetto che «la cosa non è finita» e che il suo vicolo, come i vicoli di tante altre città, vivrà avventure ancora più forti di quelle narrate. Non è un sospetto straordinario. Il film, a nostro avviso, non eccelle nè per la tesi nè per la conclusione, ma per qualche scena vivace, per qualche personaggio inedito.

Si vedano ad esempio le scene del ritorno del reduce, il quale non si stanca di raccontare le sue peripezie ad un pubblico sempre più distratto e spensierato. E si veda l'amico del protagonista, quel tale che vive «facendo il morto» a pagamento per evitare perquisizioni ai trafficanti del mercato nero, oppure si accolla la responsabilità dei contrabbandi altrui, o addirittura accetta di fare l'oratore in un turbolento comizio per salvare gli esponenti di un partito reazionario. Quest’invenzione comica è anche la più gradevole interpretazione di Totò, qui finalmente attore calmo, rassegnato, mai farsesco e prepotente come invece lo vediamo nei suoi film.

Ciò che guasta «Napoli milionaria» sono le pieghe sentimentali del racconto, la bambina malata, il bravo ragioniere che si vendica perdonando, insomma quel «cuore» che nei film dialettali finisce sempre per avere la meglio sugli altri visceri. Non è detto che il pubblico non si diverta di più. Verosimilmente, le commedie dialettali interessano non per le conclusioni ma per la «musica», perchè la usualità dei loro concetti mette lo spettatore a suo agio, lo invita ad un giudizio dimesso. La loro forza sta nel dispensare gli autori da quel doveroso controllo che ogni lingua, cioè ogni educazione, pone subito alla coscienza artistica.

In nessuna sala, come in quella dove si rappresenta una commedia in dialetto, succederà di sentire nell'aria profondi legami tra platea e palcoscenico. Il pubblico non giudicherà mai l'azione, ma la rivivrà palesemente. Il silenzio tra battuta e battuta sarà anch’esso espresso in dialetto, i gesti degli attori saranno solecismi indispensabili. Niente verrà accolto con più gioia di un qualsiasi accenno alle minuzie dell'intimità domestica, della vita quotidiana: e infatti tutto il teatro dialettale è fatto di minuzie sottolineate.

In origine l'arte copia la vita, soltanto evolvendosi creerà. Ma mentre la creazione, che è propria della «noia» civile, chiede sforzi per essere compresa, la copia riuscirà sempre ad interessare un pubblico che vi si vede compiutamente riflesso. La causa dell'enorme fortuna del cinematografo va cercata nel rifugio che ha saputo offrire al naturalismo il giorno che il teatro volle bandirlo. La fortuna del teatro e del cinema dialettale è quindi nella sua impossibilità di farsi poetico e morale e nella condizione di dipendenza col suo pubblico, il solo che sia veramente stabile in Italia.

Ennio Flaiano, «Il Mondo», n. 41, 14 ottobre 1950

Il teatro di Eduardo De Filippo ha ormai una sua posizione ben definita, una sua ragion d’essere di chiara provenienza Una trasposizione cinematografica dei temi e degli ambienti propri a questo teatro — soprattutto se effettuata dallo stesso autore — poteva assumere un valore umano ed emotivo considerevole, e raggiungere, al tempo stesso, seri risultati divulgativi e di popolarizzazione. Questi ultimi indubbiamente sono stati raggiunti, se si considera il buon successo finanziario di Napoli milionaria, tratta appunto dall’omonima commedia in tre atti di Eduardo. Non altrettanto si può dire dei risultati artistici dell’opera, esaminati nel loro duplice aspetto di completezza psicologica e contenutistica e di validità su un piano di linguaggio. Napoli milionaria vuole essere una cronistoria di dieci anni di vita napoletana: dal 1940 al 1950. I dieci anni forse più duri ed impegnativi nella storia della città. Se nella commedia l'autore è riuscito a creare una sintesi efficace di questo periodo, nel film a tale sintesi egli ha sostituito piuttosto una successione cronologica e meccanicistica degli avvenimenti più significativi del decennio: il che, su un piano di forza evocatrice e morale, non è la stessa cosa.

Si vedono lo scoppio della guerra, il dilagare del mercato nero, i bombardamenti aerei e le corse affannose nei rifugi, la caduta del fascismo, l’ingresso in città dei tedeschi, la deportazione degli uomini in Germania, l’insurrezione popolare del 1943, l’arrivo degli americani, l’aumento della prostituzione, la ripresa della lotta politica e della rivalità fra i partiti. In un’ora e mezza di spettacolo, Eduardo De Filippo descrive, con maggiore o minore insistenza, tutti questi "momenti” di vita napoletana, inserendoli nella vita di tutti i giorni di un quartiere popolare, e nelle reazioni psicologiche dei membri di una famiglia di povera gente. Come era prevedibile, De Filippo (che per la prima volta affronta la regia cinematografica) non ha saputo cogliere, di tutti questi avvenimenti e dei sentimenti dei protagonisti, la parte essenziale, né ha saputo trasformarla in una sintesi che avesse un valore morale e umano. I vari episodi si succedono l’uno all'altro con frammentarietà, i sentimenti dei personaggio risultano accennati superficialmente.

Come conseguenza di questa psicologia affrettata, anche i personaggi di sfondo — il coro della vicenda, rappresentato dagli abitanti del vicolo in cui si svolge la storia — sono tratteggiati senza convinzione, e con atteggiamenti sovente permeati di un folklorismo macchiettistico e di una comunicatività che non è spontanea, ma solo grossolana. Di vero, in Napoli milionaria. rimane l'ambiente. Un ambiente, peraltro, che solo a tratti è dipinto con la ricchezza di toni che è propria delle migliori opere teatrali di De Filippo. In alcuni interni, tuttavia, è possibile rintracciare lo stile scenografico e il gusto di talune ricostruzioni ambientali di film come Assunta Spina o Sperduti nel buio. Un buon apporto, inoltre, è dato dagli attori. Bravissimo è Eduardo, bravissimo anche Totò, che incarna il personaggio del napoletano che si "arrangia” sempre, in qualsiasi circostanza.

Vice, «Cinema», 15 ottobre 1950

Portare l'attore dall'uomo della strada

Eduardo crede in un cinema dialettale che, non limitandosi al gusto delle battute e del dialogo colorito, sappia raggiungere motivi e verità universali

Dopo Napoli milionaria e Filumena Marturano, Eduardo de Filippo ha realizzato la scorsa estate Marito e moglie e l’episodio L'avarizia e l'ira di I sette peccati capitali e si accinge a dirigere Ragazze da marito. Egli ha deciso di rinunziare, per quest'anno, a riunire la sua compagnia e di occuparsi solo di cinema. Se l'assenza dalle scene di una personalità preminente nel mondo del teatro come quella di Eduardo non può evidentemente rappresentare che una parentesi, ci è sembrato tuttavia che questo periodo di esclusiva attività cinematografica fosse il più indicato per intervistarlo e conoscere la sua posizione di fronte al cinema e ad alcuni dei suoi problemi più attuali.

— Come mai, abbiamo chiesto per prima cosa a de Filippo, si è deciso a passare al cinema anche nel campo della regia? E' stato un fatto occasionale, determinato dai vantaggi economici inerenti al cinematografo, o il passaggio è avvenuto perché lei ritiene che il cinema offra maggiori possibilità espressive?

— E’ stato per tutti e due motivi. Forse perché sono nato nel 1900, ossia in un’epoca in cui le cifre seguite da sei zeri erano piuttosto rare. Confesso che provo per i milioni un considerevole senso di rispetto; e poi come ho detto in una precedente intervista, ero stanco di vedermeli passare tutte le sere davanti, questi famosi milioni, senza peraltro riuscire mai a fermarli. A parte ciò, ero già perfettamente cosciente, anche quando mi occupavo solo- di teatro, delle possibilità espressive proprie del cinema. Naturalmente, in seguito, con l'esperienza diretta, ho potuto rendermi più esattamente conto di tali possibilità.

— Qual è, secondo lei, la principale differenza fra il personaggio teatrale e quello cinematografico?

— Fra il personaggio teatrale e il Pubblico si stabilisce subito un contatto diretto che si rinnova continuamente nel corso dello spettacolo. Cosi gli eventuali difetti del personaggio si disperdono, sfuggono all’attenzione, come sfuggono alla nostra attenzione, nella vita, molti aspetti delle persone con cui dobbiamo trattare. Il personaggio cinematografico, invece, prende forma a poco a poco di fronte allo spettatore, e la sua fisionomia si precisa alla distanza. Perciò i suoi difetti, invece di disperdersi strada facendo, si sommano e si accumulano e risultano infine evidenti tutti insieme. Si aggiunga, per quanto riguarda l’interpretazione, che molti dei più facili effetti, di cui l’attore navigato si vale sulla scena a colpo sicuro, non reggono davanti alla macchina da presa. Come conseguenza di tutto ciò, il regista cinematografico deve avere una maggiore capacità di controllo dei suoi personaggi ed essere in grado di valutare e distinguere, in ogni momento, gli atteggiamenti e le battute che rispondono ad una intrinseca coerenza dei personaggi stessi da quelli che non vi corrispondono. Ciò significa, in una parola, che la regia cinematografica è, nel complesso, più impegnativa e presenta maggiori difficoltà e problemi di quella teatrale.

— Ritiene, per quanto la riguarda, di essere già completamente padrone della tecnica della regia cinematografica?

— Ho scoperto da tempo che lo studio degli errori che i vari registi commettono nel dirigere un film rappresenta una ottima preparazione e una ottima scuola per chi vuol darsi a sua volta alla regia. Partecipando come attore a molti film ho avuto altrettante occasioni di darmi a questo esercizio e di trarre { dovuti insegnamenti. Oggi però, osservando i film finora da me stesso diretti ho constato che il regista Eduardo de Filippo non è, per esempio, riuscito sempre a controllare perfettamente l’attore cinematografico Eduardo de Filippo, la cui recitazione Presenta qualche squilibrio e qualche inutile accentuazione. Ho constatato, insomma, che, come regista cinematografico, ho ancora qualche cosa da imparare. Seguiterò quindi a perfezionarmi, rilevando e analizzando, imparzialmente e ad ogni occasione, sia gli eventuali errori del regista de Filippo che quelli degli altri registi.

— Qual è la sua opinione sul realismo?

— Per il cinema, arte ancora giovane, il realismo rappresenta, a mio parere, una esperienza di gioventù da aggiungersi alle altre (espressionismo, ecc.) già verificatesi in passato. Come tutte le esperienze anche, il realismo ha portato a qualcosa di positivo; ha avuto indubbiamente una funzione rivoluzionaria, in quanto è servito a scombussolare e a scalzare molte delle convenzioni e convinzioni prima vigenti. Detto questo devo aggiungere che, malgrado la formula e relativa scuola realista siano oggi ancora di moda, non ritengo personalmente che esse debbano considerarsi ancora valide. Ho appreso dall’esperienza teatrale che compito e funzione dell’arte è di condensare e trasformare la realtà. Lo spettatore, nel suo intimo, non si interessala una piatta riproduzione del vero, ma si appassiona al verosimile, ossia alla realtà elaborata dalla fantasia. Ciò è tanto esatto che procedimenti decisamente antirealistici si riscontrano già nella prassi dello stesso cinema realista. Spesso i movimenti e gli atteggiamenti dei personaggi non sono affatto quelli "che dovrebbero essere in una riproduzione puramente e fedelmente fotografica della realtà, e la esatta riproduzione dei suoni e rumori reali, vanto (come si ricorderà) dei primi film sonori, è trascurata : molti suoni e rumori o non vengono affatto riprodotti, 0 vengono riprodotti secondo formule convenzionali 0 addirittura astratte. La verità è che, abbastanza spesso, anche il cinema realista, in luogo di limitarsi a riprodurre fedelmente la realtà, come esigerebbe la formula applicata in senso rigoroso, la elabora e la trasforma sul piano della fantasia e finisce, cosi, per darci anch’esso il verosimile invece del vero. L’importante è che proprio allontanandosi, deviando dai rigori della formula, il cinema neorealista ha realizzato le sue pagine e i suoi risultati più validi, mentre quando si è veramente attenuto agli schemi preconcetti, i risultati non sono usciti dai limiti di una nuova retorica. Inoltre mi sembra che il film realista, scantinando sul terreno del documentario, a cui spetta effettivamente di ritrarre obiettivamente la realtà, abbia portato di riflesso un po' di confusione anche in quel campo.

— Da queste premesse non è difficile dedurre che lei è contrario anche al sistema di valersi di interpreti presi direttamente dalla vita...

— Esatto. Ciò che conta è di portare l'attore sempre più vicino all’uomo della strada e di renderlo sempre più capace di farsi interprete della sua verità poetica, e non già di portare l’uomo della strada sul piano dell’attore. Del resto, se ci si attenesse completamente alla tesi verista che sostiene che solo il personaggio preso dalla vita può esprimere interamente la propria verità, quanti personaggi dovremmo portare sullo schermo per esprimere le verità personali dì ciascuno degli italiani?... Quarantacinque milioni, evidentemente, ossia tutti gli italiani. Dunque tanto il buon senso quanto l’esperienza che ci insegna che l’arte procede per esemplificazioni e per sintesi, spingono a dissentire dal sistema oggi in voga di prendere gli interpreti dei film direttamente dalla vita.

— Nelle critiche al film Filumena Marturano è stato mosso qualche appunto al suo modo di servirsi della macchina da presa. Che può dirci in proposito?

— Non ho presenti quelle critiche, né i rilievi relativi. Dato però che non ritengo che i movimenti della macchina da presa debbano essere previsti e scontati in partenza e considero invece la macchina come lo strumento delle esigenze soggettive del regista che può servirsene, a suo criterio, sia per sottolineare certe situazioni con particolari accorgimenti, sia per effettuare, con altri accorgimenti, quella che potrei chiamare una analisi,microscopica di determinati personaggi e momenti dell’ azione, mi rendo perfettamente conto che al mio sistema di ripresa si possano muovere delle critiche. Considero tali critiche senz’altro legittime finché vogliono esprimere le diverse esigenze soggettive di chi le formula, ma non certo in funzione di una tecnica ipotetica, prestabilita ed immutabile, dei movimenti della macchina da presa.

— Qual’è la sua posizione di fronte al problema del colore?

— Confesso che il colore mi interessa ben poco, e mi sembra che i suoi problemi debbano, almeno per ora, interessare solo i tecnici. Personalmente trovo il bianco e il nero più che sufficiente, come mezzo e strumento espressivi. In quanto spettatore poi, la presenza del colore in un film ha, per me, solo l’effetto di distrarre e frastornare la mia attenzione.

— Come spiega che non si riscontri praticamente in Italia nessuna di quelle forme di disinteressato mecenatismo cinematografico che hanno permesso, in Francia, Germania, Inghilterra, ed anche in America, l’affermarsi dei movimenti di avanguardia e di un certo numero di personalità di eccezione?

— Dato che forme di mecenatismo esistono anche in Italia — sia da parte di privati che di enti e dello Stato —- per quanto riguarda il teatro, la pittura ed altre arti, è chiaro che la mancanza di un mecenatismo cinematografico non dipende tanto da un potenziale economico più basso quanto dall’incapacità di considerare il cinema come un'arte, ossia da un difetto di coscienza estetica.

— Ancora una domanda. Crede possibile l’affermazione di un cinema dialettale?

— Se per film dialettali si intendono dei film che si limitino al gusto della battuta e del dialogo colorito, che siano insomma dialettali nel senso più facile del termine, non credo che abbiano motivo né possibilità di affermarsi. Se invece si vuol parlare di un cinema che, attraverso e al di là del linguaggio dialettale, sappia raggiungere quei motivi e quelle verità che, appunto perché universali, restano dovunque le stesse anche se espresse con un linguaggio diverso, allora le prospettive cambiano.

Per quanto riguarda infine i suoi progetti cinematografici per il futuro, Eduardo de Filippo ha dichiarato che sta curando la preparazione di un film particolarmente impegnativo, cioè, di un film biografico su Vincenzo Gemito che conta di realizzare nella primavera del '53. « Sia per l’epoca in cui si svolse », ha precisato de Filippo, « sia per la varietà di persone e di ambienti con cui l’artista fu a contatto, sia per la tragica grandezza della sua figura, la vita di Gemito presenta un interesse eccezionale ».

Quindi Eduardo ha concluso promettendo cortesemente di mettere, a suo tempo, a disposizione di Cinema, per uno studio sulla preparazione del film dedicate al grande scultore napoletano, una parte del materiale fotografico e documentarie su Vincenzo Gemito da lui raccolto.

Braccio Agnoletti, «Cinema», 15 aprile 1952

La nuova Piedigrotta del cinema italiano

L’inflazione dei film su Napoli è venuta nel dopoguerra, parallelamente al decadere delle antiche “sceneggiate”. Napoli milionaria e Filumena Marturano di Eduardo De Filippo sono due voci isolate.

C'è tutto un settore della cinematografia nazionale sul quale raramente i critici di professione volgono uno sguardo che non sia insieme di disprezzo e di sufficienza. Intendo parlare del cinema dialettale; di quelle pellicole, cioè, che nascono e si esauriscono in un ambiente ristretto, qual'è appunto l'ambiente dialettale, intesa questa parola più come fatto di costume che di lingua. Esiste infatti, per restringere il nostro esame a una regione ben determinata, tutta una serie di film che — salvo poche e non lodevoli eccezioni — ambientati a Napoli, trovano il loro mercato esclusivamente nell’area in cui è diffuso il dialetto partenopeo. Si tratta di pellicole per lo più ispirate ai motivi d{ quelle canzonette piedigrottesche di più immediato e popolare successo. Dagli anni dell’immediato dopoguerra a oggi, ne sono state sfornate una grande quantità. Alcune di esse sono giunte alla chetichella perfino a Milano (Monaca santa, Catene); altre, invece, non sono mai andate oltre i confini dell’ex regno di Napoli. Ben più facile si è dimostrata magari la via dell'America. Città come New York, con una alta percentuale di meridionali immigrati e non dimentichi del dialetto della terra di origine, si sono rivelate un mercato abbastanza proficuo per questi film destinati a far leva sulla corda sempre viva della nostalgia. Pellicole su Napoli se ne erano prodotte anche prima della guerra', basta ricordare Napoli d’altri tempi, con Vittorio De Sica, e Re burlone con Armando Falconi; ma l’inflazione è venuta dopo, parallelamente al decadere delle antiche "sceneggiate” e ai mutati gusti del pubblico. Ora la loro produzione è divenuta una specie di seconda Piedigrotta, tutta permeata di una sciatteria e di una rettorica- di un cattivo gusto esemplare. Appena una canzonetta comincia a entrare nella memoria del "popolo”, si può essere certi di vedere il suo titolo sui cartelloni di un cinema. Allora viene spontanea una domanda: perché tutto questo?