I guai di Ferdinando Cefalù

In un film di Pietro Germi, “Divorzio all’italiana”, che racconta in modo grottesco la vicenda di un matrimonio fallito, viene affrontato con intelligente spregiudicatezza un problema moderno e appassionante

Roma, aprile

Il cinema non è mai stato considerato in Italia come un potente e, forse, unico mezzo per il dibattito pubblico di problemi nazionali. La retorica ci ha sempre impedito di sfruttare lo schermo per costruire qualcosa, per propagandare idee, per riformare istituti. Quasi che il nostro Paese fosse esente da bisogni di questo genere, quasi che tutti fossimo veramente convinti di appartenere a un podi santi, navigatori e poeti. La verità è che il nostro cinema, nato all’insegna dell’evasione non è mai uscito dallo stato della fanciullezza per diventare adulto. E quando ha tentato, subito è intervenuto chi di dovere per ricordargli che dopo una giornata di lavoro pesante, di preoccupazioni e di pene chi va a sedersi sulla poltroncina di legno, vuole svagarsi, ridere, sognare e non pensare.

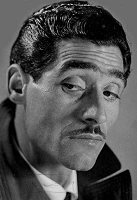

Marcello Mastroianni protagonista del nuovo film di Germi nel quale interpreta la parte di un barone siciliano.

Marcello Mastroianni protagonista del nuovo film di Germi nel quale interpreta la parte di un barone siciliano.

In America, tanto per citare un Paese che serve spesso da punto di riferimento a noi occidentali, il cinema è stato sempre molto vicino ai problemi della nazione. Ha trattato il problema degli immigrati quando ce n’è stato bisogno, ha affrontato con coraggio il problema del gangsterismo non indietreggiando di fronte all’imbarazzante fatto della collusione fra gangsters e polizia o fra gangsters e uomini politici. Così come, durante la guerra, ha indagato a fondo sui rapporti gerarchici fra superiori e inferiori in grado. Problemi che da noi sarebbe impossibile trattare. In Francia, Cayatte si è battuto apertamente con la macchina da presa contro la pena di morte. E la citazione dei casi potrebbe continuare per pagine e pagine.

Non deve meravigliare dunque se abbiamo seguito con curiosità la nascita di "Divorzio all’italiana”, il film che Pietro Germi, Giannetti e De Concini hanno scritto per affrontare un problema che proprio in questi giorni viene dibattuto ampiamente sulla stampa e in convegni specializzati: il delitto d’onore. Un uomo o una donna traditi dal coniuge o semplicemente dal fidanzato hanno il diritto di uccidere l’altra parte? Un padre ha diritto di vita e di morte sulla figlia "disonorata”? Un fratello che toglie dal mondo dei vivi la sorella "compromessa” deve essere considerato alla stregua di un normale assassino oppure merita particolari attenuanti? Il nostro codice penale, unico in Europa, risponde affermativamente a queste domande. Dice infatti l’articolo 587 del Codice penale.

«Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale o nello stato d’ira determinato dall’offesa recata al-l’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia, in illegittima relazione carnale col coniuge con la figlia o con la sorella».

Grazie a questo articolo del codice, migliaia di delitti veri e propri sono andati assolti o sono rimasti pressoché impuniti. L’interpretazione della legge, attraverso gli anni, ha subito distorsioni sempre più

gravi per cui "lo stato d’ira” poteva prolungarsi per mesi o per anni senza pregiudicare il risultato finale: massimo sette anni, minimo tre. Una donna abbandonata si mette in tasca una pistola carica, attraversa mezza Italia, cerca l’amante e lo uccide: delitto d’onore preterintenzionale sentenzia il tribunale. E la manda assolta o al massimo le commina il minimo della pena.

Siamo l’unico paese civile che ammette questa deformazione del delitto giustificandola con il sentimento dell’onore. I gigioni dei vari fori italici inzuppano il pane della retorica in questo articolo del codice, sproloquiano, gridano, invocano a difesa del loro protetto i più bassi istinti primordiali e.il tribunale, consenziente, riconosce anche quello che non c’è. E’ disposto a dichiarare che il nero è bianco e tutto finisce a tarallucci e vino. Siamo ancora legati a un concetto tribale dell’onore, a qualcosa che ricorda molto da vicino i rapporti che, nel mondo delle scimmie, intercorrono fra l’overlord e i compagni di gabbia. L’istituto del pater familias che dava diritto di vita e di morte al capo di una comunità fino al medioevo, viene tranquillamente distorto a beneficio di minorati psichici o di delinquenti normali le cui azioni delittuose i principi del Foro si contendono per potersi esibire in numeri di bravura dialettica, e di esercitazioni di eloquenza che degradano la professione forense al rango della ciarlataneria. Ma la legge rimane, con tutto il suo peso e con la sua qualifica di «condensato del sentimento comune». E, anziché educare i cittadini, finisce col proteggere i loro istinti più bassi.

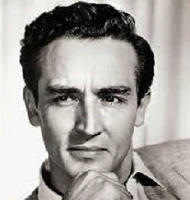

Nel film, Mastroianni mentre pensa al modo di liberarsi della moglie.

Nel film, Mastroianni mentre pensa al modo di liberarsi della moglie.

Innumerevoli sono i delitti che in Italia sono stati commessi e giudicati con estrema benevolenza dietro lo scudo di questo articolo del codice. E i giuristi più avveduti e coscienti della loro missione non avrebbero mai sperato di poter avere al loro fianco in questo momento il cinema. Invece eccolo lì; nelle mani di uno dei più brillanti registi del dopoguerra, pronto a rimboccarsi le maniche per dare una mano a coloro che si oppongono a questo antistorico articolo del codice penale. E’ la prima volta che questo accade in Italia. E’ la prima volta che il cinema scende in campo per combattere al momento giusto una battaglia difficile perchè va contro pregiudizi, omertà e malcostume.

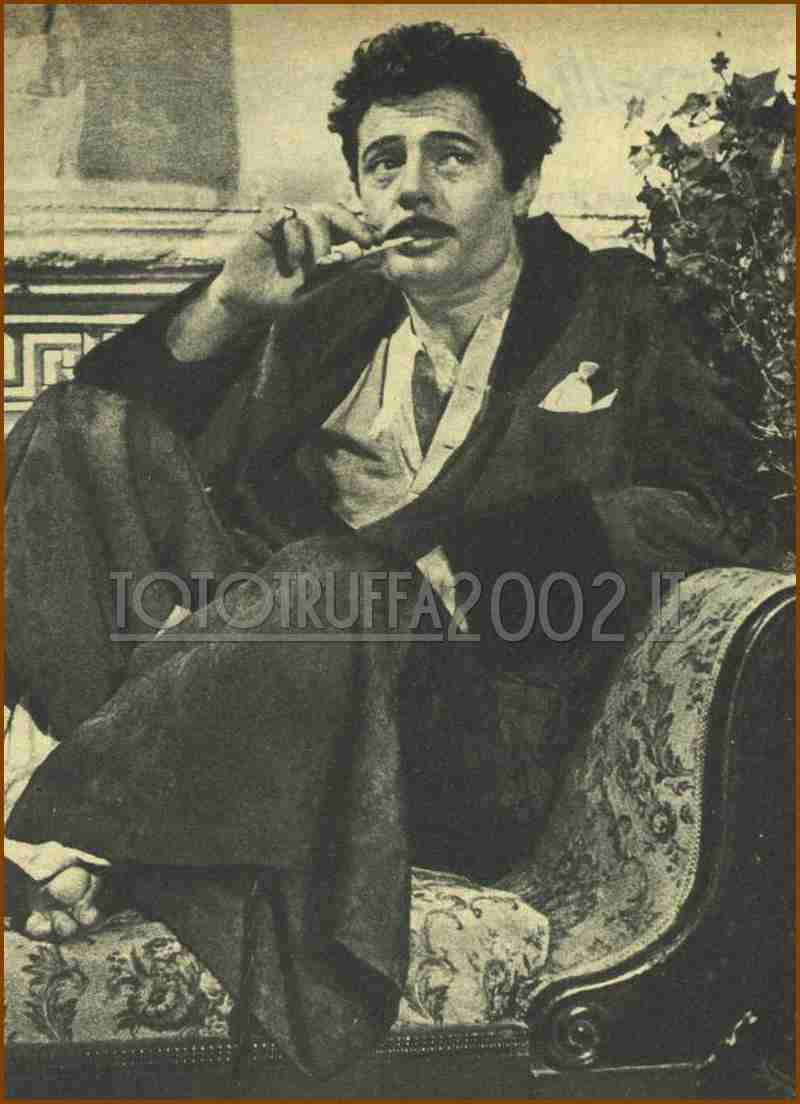

Germi, naturalmente, non ha voluto affrontare l’argomento sul piano del dramma. Ha preferito ricorrere alla formula latina del castigat ridendo mores impostando il suo film sul piano grottesco. Ma la polemica è evidentissima, così come il desiderio di spezzare una lancia contro un istituto che continua a difendere c i diritti del capo tribù». Sapendo benissimo che nel nostro paese «ne uccide più la lingua che la spada», Germi ha pensato a una storia che sembra riassumere tutti i lati ridicoli e paradossali che si sono avvicendati nelle aule dei nostri tribunali da molti decenni a questa parte, n suo Ferdinando Cefalù, dei nobili Cefalù di Barrafranca, è il classico prodotto di questa distorsione morale e mentale. Odia la moglie e ama disperatamente, sicilianamente, la diciottenne Angela. In America a questo punto si invocherebbe un divorzio, magari per crudeltà mentale della moglie che non capisce gli elementari bisogni di evasione del marito. In Italia non c’è via di scampo: o subire... o uccidere.

Questa è la paradossale (ma fino a che punto?) conclusione di Germi. Ed ecco Ferdinando Cefalù predisporre i piani per il suo "divorzio all’italiana”. Novello Monsieur Verdou, con tanto di battetti e di sguardo dolce-ironico, il barone siciliano studia il piano che lo libererà dalla moglie Rosalia, donna pestifera, vero emporio della stupidità umana che i bigodini e la pettinatura "alla Saffo” non riescono a nobilitare agli occhi del disperato e spoetizzato marito.

Don Ferdinando non è un delinquente per istinto. Se potesse liberarsi del suo "dolce peso” senza spargimento di sangue, lo farebbe volentieri. Ma Rosalia è tenace. E allora, a mali estremi, estremi rimedi. Quali? Dove non arriva l’istinto, dove non arriva la fantasia, arrivano le cronache dei giornali che proprio in quei giorni si occupano del processo contro una delle tante Mariannine Terranova di cui, è piena l’Italia. Baciata e sedotta, Mariannina ha ucciso il bieco Vito Cafiero. Un trombone del foro tuona per giorni e giorni dal suo scanno di difensore spezzando lancie a favore della cornuta e dell’onore: «Quell’Gnore che è fondamento della famiglia, cemento della società, stella mattutina che. dalla notte dei tempi, sempre orientò le azioni umane tracciando un invalicabile crinale tra l’alto piano della luce e l’abisso delle tenebre». (Va detto a questo punto che la fantasia degli sceneggiatori, nel dettare le parole che pronuncia il difensore è molto inferiore alle volate liriche e alle "vidolate” dei veri protagonisti di questi processi, i Fulgenzio Bentini, Giuseppe Casalinuovo, Alfredo de Marsico, Alfredo Altavilla eccetera. Et pour cause, nessun attore infatti saprebbe ripetere quelle arringhe senza sottrarsi al senso imbarazzante del ridicolo).

Dopo avere interpretato le parti di giornalista nella ”Dolce vita” e di scrittore nella "Notte”, Mastroianni, nel nuovo film di Germi, impersona la parte di un barone che, stanco della moglie, le procura un amante, poi sorprende la coppia fedifraga e la uccide. Dopo un anno di carcere, per i ”motivi d’onore”, il barone può così sposare la donna del cuore.

Dopo avere interpretato le parti di giornalista nella ”Dolce vita” e di scrittore nella "Notte”, Mastroianni, nel nuovo film di Germi, impersona la parte di un barone che, stanco della moglie, le procura un amante, poi sorprende la coppia fedifraga e la uccide. Dopo un anno di carcere, per i ”motivi d’onore”, il barone può così sposare la donna del cuore.

Ma ritorniamo a don Fefè Cefalù. Ormai ha capito che una strada c’è per sbarazzarsi della moglie. Ha compulsato il codice, ha adeguato a se stesso le frasi roboanti che la difesa ha inventato per Mariannina Terranova. Ma bisogna trovare un amante a Rosalia. «E chi potrebbe essere? Ce ne vorrebbe proprio uno su misura... da metterglielo in casa, dentro il letto... Ma chi?». Pensa e ripensa il tipo è trovato. E tutto accade con la puntualità di un disegno del fato. Rosalia "pecca”, lui è pronto con la rivoltella m mano ma la coppia fedifraga fugge a Panarea. Grave imbarazzo. Là flagranza che la Legge richiede è svanita. Ma non per questo don Fefè perde coraggio. Anzi, aiutato dalla moglie del rapitore di Rosalia, il destino degli amanti turpi arriverà al suo porto naturale: la morte.

E dopo un anno e pochi mesi di carcere il barone Cefalù potrà sposare la sua Angela, senza eccessivi scrupoli. Gli uomini lo hanno perdonato (anzi quelli che prima del delitto lo disistimavano come uomo di poco onore ora gli buttano le braccia al collo). Quanto al cielo...

"Divorzio all’italiana” è un tipico esempio di come il cinema potrebbe collaborare con le punte più avanzate e sensibili della nostra società per dibattere problemi che hanno urgente bisogno di essere risolti. Chi sa che proprio il film di Germi non sia l’arma migliore su cui i senatori Sansone e Fenoaltea potranno contare quando la loro proposta di legge affinchè l’articolo 587 del codice penale venga abolito, sarà discussa dai due rami del Parlamento e dall’opinione pubblica italiana?

Franco Calderoni, «Tempo», anno XXIII, n.17, 29 aprile 1961

|

| Franco Calderoni, «Tempo», anno XXIII, n.17, 29 aprile 1961 |