Vittorio Gassman si confessa

«Sono un timido nonostante le apparenze». Compiendo 35 anni, Vittorio Gassman dichiara chiusa un’epoca della sua vita nella quale, per affermarsi, ha fatto leva sulle sue qualità e sui suoi difetti. In questa circostanza, con uno spregiudicato esame di coscienza, egli ha vagliato ogni aspetto della sua personalità di uomo e di attore per stabilire le basi del suo futuro lavoro. La ricerca del successo è stata la sua molla; l’egoismo, la sua arma di difesa.

Uno di questi pomeriggi d'estate, Vittorio Gassman mi ha fatto una confessione: «Il 1° settembre compirò trentacinque anni. Finisce un’epoca della mia vita e ne comincia un'altra. Finisce, per intenderci, l'epoca del culto della mia personalità; ed è bene die io chiarisca a me stesso difetti e aspirazioni. Non ho rimorsi. So che mi sono agitato molto, e questo, data l'età, è nell’ordine naturale delle cose. Ora, però, ho smesso di fare il ragazzo prodigio. Gli ultimissimi anni mi hanno tranquillizzato. Non dico di essere diventato una specie di monumento nazionale ma ormai i più si sono rassegnati a considerarmi su un certo piano. Perciò il momento è opportuno per una revisione del mio passato e per fissare i princìpi che guideranno la mia vita e il mio lavoro nei prossimi anni. Fare dei piani è una delle mie manie (sono pieno di manie) e quella di fissare un ordine e un metodo nella mia attività mi è necessaria».

Gassman studente ginnasiale a Roma nel 1933 (è il secondo da destra, in alto). Aveva undici anni (è nato a Genova il 1° settembre 1922) e il teatro non lo interessava affatto. Allora voleva diventare ingegnere come padre, per il quale aveva una sconfinata ammirazione. I suoi giorni di scuola, eguali a quelli della generalità dei ragazzi, furono tranquilli e sereni. Aveva una gran passione per i numeri, una passione che gli è rimasta.

Gassman studente ginnasiale a Roma nel 1933 (è il secondo da destra, in alto). Aveva undici anni (è nato a Genova il 1° settembre 1922) e il teatro non lo interessava affatto. Allora voleva diventare ingegnere come padre, per il quale aveva una sconfinata ammirazione. I suoi giorni di scuola, eguali a quelli della generalità dei ragazzi, furono tranquilli e sereni. Aveva una gran passione per i numeri, una passione che gli è rimasta.

Ci trovavamo nel suo studio all’ultimo piano della casa che abita con la madre in via Appennini. Era appena arrivato da Siena, libero per un paio di giorni dal film La ragazza del Palio che sta attualmente girando con Diana Dora. Nello studio c’era una quiete riposante. E l'aria condizionata.

«Partiamo dei miei difetti», ha ripreso Gassman. «So di avare un carattere non facile e di non essere particolarmente espansivo, ma ritengo che, a tal proposito, si sia calcata troppo la mano. La verità è che sono un timido. E, come tutti i timidi, reagisco mostrandomi aggressivo. Mi dicono altezzoso e questo è un difetto di cui mi rendo conto. E' forse perché, facendo molto sport, mi sono abituato a tenere sempre la testa alta? Terzo difetto: l'egoismo. L'egoismo è stata la mia arma di difesa. Se non si è avari di se stessi non si combina nulla. Direi che è il mezzo indispensabile per raggiungere uno scopo. Guai a disperdersi. Quindi, a un certo momento, si è costretti a scegliere. Artisticamente, io ho scelto il teatro e, nella vita, alcuni piaceri materiali: l’amore, la tavola, la natura. Di tutto fi resto, dico tutto, non m’importa niente, dico niente. L'amicizia avrebbe potuto avere una grande parte nella mia vita perché ho verso di essa una naturale disposizione, ma non ne ho ricavato che delusioni. Perciò vivo molto solo.»

Studente liceale al «Torquato Tasso», la scomparsa del padre aveva lasciato in Vittorio un gran vuoto. Ormai egli non sognava più di diventare ingegnere, ma poeta, giornalista o diplomatico. In questo periodo, scrisse e pubblicò in centosei copie un volumetto di poesie d'amore. Nei confronti del teatro, invece, lo sua indifferenza era ancora totale.

Studente liceale al «Torquato Tasso», la scomparsa del padre aveva lasciato in Vittorio un gran vuoto. Ormai egli non sognava più di diventare ingegnere, ma poeta, giornalista o diplomatico. In questo periodo, scrisse e pubblicò in centosei copie un volumetto di poesie d'amore. Nei confronti del teatro, invece, lo sua indifferenza era ancora totale.

La solitudine è la caratteristica fondamentale della personalità di Gassman. Egli sembra crederla il doloroso risultato del fallimento delle sue amicizie, delle delusioni provate nel campo dei rapporti umani; ma è difficile stabilire, in tale fallimento, quale sia la parte dello stesso Gassman e quale la parte degli «amici».

Convinto di avere una «naturale disposizione» verso l’amicizia, egli cerca a volte di reagire a questo stato di cose circondandosi di gente. Sa ridere, scherzare, partecipare a conversazioni salottiere. Non rifugge dai locali notturni. Eppure, anche allora, lo si capisce freddo e distante, come se osservasse, in uno stato di sdoppiamento, l'altro se stesso che ride, scherza, parla o balla, e fa volentieri le ore piccole in un ambiente al quale è intimamente estraneo. Non questa è l’epoca che, potendolo, avrebbe scelto per viverci; e neanche il Rinascimento, troppo, a suo giudizio, litigioso e addirittura rissoso, troppo geniale e brillante; ma l’età di Pericle: organica, proporzionata e florida nel segno dell’equilibrio sociale e della stabilità economica, splendida per la straordinaria fioritura artistica con i suoi Sofocle ed Euripide, Socrate e Ippocrate, Fidia e Tucidide, Anassagora e Zenone.

La solitudine di Gassman cominciò con la morte del padre, un ingegnere tedesco venuto in Italia prima della guerra ’15-’18 e sposato con una fiorentina.

Nel 1939, sempre studente al «Torquato Tasso», Gassman ebbe il suo primo incontro con il teatro recitando senza particolare passione L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello in una radiotrasmissione speciale dedicata alle scuole.

Nel 1939, sempre studente al «Torquato Tasso», Gassman ebbe il suo primo incontro con il teatro recitando senza particolare passione L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello in una radiotrasmissione speciale dedicata alle scuole.

Vittorio Gassman trovò un grande sfogo nello sport attivo, specialmente nel gioco della pallacanestro. Frequentando già i corsi dell'Accademia d’Arte Drammatica, Gassman si sorprese a notare quante affinità legassero lo sport al teatro di prosa.

Vittorio Gassman trovò un grande sfogo nello sport attivo, specialmente nel gioco della pallacanestro. Frequentando già i corsi dell'Accademia d’Arte Drammatica, Gassman si sorprese a notare quante affinità legassero lo sport al teatro di prosa.

L’ingegnere Heinrich Gassman era alto 1,90, pesava centodieci chili e aveva una vitalità eccezionale. Agli occhi del piccolo Vittorio, tutto era in lui straordinario. Era possente come i mitici eroi dell’antichità, grandioso come i personaggi di Jack London. Fumava una pipa di radica enorme (non è tutto enorme per i bambini?) e qualunque cosa facesse p dicesse era giusta, importante e definitiva. Al suo fianco, Vittorio si sentiva sicuro e protetto. Trovava naturale condividerne gusti e preferenze, e per il futuro non aveva dubbi: sarebbe diventato ingegnere anche lui. Era orgoglioso che a volte, quando giocava al calcio con i suoi compagni, il padre si rimboccasse i pantaloni fino al ginocchio e si schierasse al suo fianco. Due uomini che facevano cose da uomini. E, infatti, la domenica la famiglia si divideva. Sua sorella Mary andava a teatro con la madre, la signora Luisa; lui seguiva il padre in qualche gita o allo stadio.

Una domenica, però, gli uomini decisero di seguire le donne al teatro Valle. (Abitavano a Roma dove la famiglia si era trasferita da Genova nel 1927.) Presero un palco di terz'or-dine e Vittorio osservò incuriosito, per la prima volta, quel particolare mondo che un giorno sarebbe diventato la sua ragione di vita. Ma, affacciandosi dell palco sul mare di teste della platea, sbiancò.

«Che cos’hai?» gli chiese premurosa la madre.

«Nulla, nulla» egli rispose.

E provò di nuovo a guardare giù in piateti. Di nuovo sbiancò.

«Tu stai male», insistette la signora Luisa.

«No, sto benissimo.» Vittorio non voleva darsi per vinto. «È che, se guardo giù, mi vengono le vertigini...»

«Anche a me», disse il padre.

Uscirono ambedue, padre e figlio, lasciando nel palco «le donne».

Ottimo giocatore di pallacanestro, vestì per quattro volte, tra il '40 e il '42, la maglia della squadra nazionale.

Ottimo giocatore di pallacanestro, vestì per quattro volte, tra il '40 e il '42, la maglia della squadra nazionale.

La morte giunse improvvisa a stroncare il gigante. L’ingegner Heinrich Gassman non aveva fiducia nei medici e volle curarsi da sé una stenosi intestinale facendo bagni turchi in casa. Vittorio aveva sedici anni, frequentava il liceo ; e anche questa personale lotta contro la malattia gli parve grandiosa e sovrumana. Una gesta degna degli antichi eroi.

Quando il gigante giacque abbattuto, Vittorio non pianse. Anzi, reagì con una strana serenità; ma, da un giorno all’altro, si trovò cambiato. Nonostante l’affetto della madre e della sorella, si sentì solo davanti alla vita. Doveva ricominciare tutto da capo perché fino allora istinti, aspirazioni, ansie erano rimasti in lui addormentati nell'ammirata sottomissione alla personalità del padre.

«La morte di mio padre» mi ha detto Gassman «fu il primo avvenimento decisivo della mia vita.»

Fu subito ovvio che non sarebbe più diventato ingegnere poiché niente Io aveva prima invogliato su questa strada salvo l’ammirazione per la personalità e per le imprese del padre.

Nei tre anni di liceo (frequentò il «Torquato Tasso» di Roma) pensò di diventare giornalista, poeta, diplomatico, campione sportivo. S’interessò di molte cose e man mano le lasciò cadere. Scrisse un libro di versi d’amore. Tre tempi di poesia, oscillanti tra l'ispirazione leopardiana e le moderne esperienze ermetiche e surrealiste. Tutta roba di seconda mano, una follia giovanile. (Ne furono stampate centosei copie: cento ne comprò lui, le altre finirono in mano a conoscenti.) Meglio si sviluppò la sua attività sportiva in varie specialità e special-mente nella pallacanestro, arrivando a indossare quattro volte la maglia azzurra della squadra nazionale.

In terza liceo gli capitò anche di recitare. Un giorno, il professor Cajoli, insegnante d’italiano, annunciò in classe che doveva segnalare un ragazzo in grado di recitare l’atto unico di Pirandello L’uomo dal fiore in bocca in una radiotrasmissione speciale dedicata alle scuole. «Propongo Gassman», disse. «Sono sicuro che se la caverà bene.»

Ammesso nell'ottobre 1941, con qualche riserva, all’Accademia d’Arte Drammatica, Gassman rivelò fin dall'inizio la sua incredibile sicurezza. Eccolo, durante la recita di un « saggio », con un altro allievo dell’Accademia, Antonio Pierfederici, che a sua volta si mise presto in luce fra i giovani attori del nostro teatro.

Ammesso nell'ottobre 1941, con qualche riserva, all’Accademia d’Arte Drammatica, Gassman rivelò fin dall'inizio la sua incredibile sicurezza. Eccolo, durante la recita di un « saggio », con un altro allievo dell’Accademia, Antonio Pierfederici, che a sua volta si mise presto in luce fra i giovani attori del nostro teatro.

Finito il liceo, venne il momento della decisione. Bisognava scegliere la facoltà universitaria cui iscriversi e quindi, almeno indicativamente, la strada da seguire nella vita. Vittorio decise di iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza e oggi, dopo avere interpretato ne I tromboni di Federico Zardi la caricatura del celebre avvocato, sorride al pensiero che avrebbe anche potuto diventare un avvocato come quello. Ma s'interpose la signora Luisa, sua madre. Un giorno essa gli mise davanti un modulo e lo spinse a firmarlo.

Dicono che la signora Luisa fosse stata spinta a questo passo dal desiderio di veder realizzata nel figlio la sua giovanile passione di «calcare le scene», e probabilmente è in parte così, ma la verità sostanziale è che essa conosceva Vittorio, ne aveva analizzato le aspirazioni, l’interno dissidio fra l’essere e il parere, l’impulso a primeggiare, e si era perciò convinta che avrebbe potuto diventare un buon attore.

Chi rischiò di far fallire il progetto fu il Presidente dell’Accademia, Silvio D’Amico, l’illustre e compianto critico teatrale che divenne poi il più convinto sostenitore di Gassman. Agli esami d’ammissione, egli obbiettò che Vittorio era troppo alto.

«Ha una statura buona per giocare a pallacanestro», disse, «ma non per fare l’attore».

Intervenne Guido Salvini, il primo teatrante a credere in Gassman. Egli replicò che una simile statura era adattissima, per esempio, a impersonare gli eroi della tragedia. «È molto importante» affermò «che l’attore tragico sia alto, forte, giovane e bello. Gassman ha tutto questo. Se imparerà a recitare, avremo in lui un interprete ideale del teatro antico.» Silvio D’Amico si convinse; e Vittorio, ammesso all’Accademia, iniziò i corsi nell’ottobre del 1941.

Mi ha detto Gassman: «La risoluzione presa da mia madre di farmi iscrivere all’Accademia fu il secondo avvenimento decisivo della mia vita».

Pur frequentando tanto l’Accademia quanto l’Università, Gassman non tralasciò lo sport. Mentre il teatro lo interessava sempre di più e scatenava i pregi e i difetti della sua personalità, egli andava notando quanto sport e teatro fossero affini. Venne un momento in cui, negli incontri di pallacanestro, recitò la parte del giocatore e nelle prove di recitazione si esibì come su un campo sportivo, con virtuosismi acrobatici che destavano la patema ironia di Silvio D’Amico. L’affinità era nel ritmo, nello stile, nel movimento individuale e in quello collettivo; e il pubblico (notò egli ancora), sia a teatro che allo stadio, ama le marcature copiose. Segnatura di un canestro o scena madre, ciò che importa è di «realizzare». La strada che avrebbe seguito come attore era già chiara e precisa in questa osservazione.

Con Evi Maltagliati in L'Aquila a due teste di Cocteau, recitata nello stagione '47-'48. Dopo aver esordito nel 1943 con la compagnia di Alda Borelli, Gassman si era affermato rapidamente. Passava da una compagnia all'altra e particolarmente importante fu per lui l’esperienza fatta sotto la direzione di Visconti. Tuttavia, gran parte della critica lo seguiva con diffidenza accusandolo tra l'altro di mancare di cuore.

Con Evi Maltagliati in L'Aquila a due teste di Cocteau, recitata nello stagione '47-'48. Dopo aver esordito nel 1943 con la compagnia di Alda Borelli, Gassman si era affermato rapidamente. Passava da una compagnia all'altra e particolarmente importante fu per lui l’esperienza fatta sotto la direzione di Visconti. Tuttavia, gran parte della critica lo seguiva con diffidenza accusandolo tra l'altro di mancare di cuore.

Nel 1942, Gassman si trovava a Trieste per rincontro internazionale Italia-Ungheria, vinto dall’Italia con diciotto punti di scarto. «Ma io» egli scrisse ad Adolfo Celi, suo compagno d’Accademia «ho giocato malissimo, distratto e impreciso come quando, in palcoscenico, ti assenti con la mente fra una battuta e l’altra, inseguendo bizzarre fantasie. Il buffo è che, sulle prime, certi errori sono passati per finte e hanno scombussolato la difesa avversaria; così può accadere che in una serata di scarsa vena la svogliatezza sembri pensosità, uno sbadiglio si gabelli per una controscena geniale: tanto vago, infatti, tanto aleatorio e irresponsabile è il gioco della finzione scenica, e ogni gioco del mondo. Poi la meccanica, o il mestiere, ti soccorrono a tempo per intercettare il pallone che passa.» Scrisse anche: «Credo che ci sia in me il germe (o la promessa) del futuro mattatore: troppe volte mi sorprendo a cercare un successo personale con azzardosi tiri da lontano, che sacrificano il corale amalgama della squadra. Domani forse quella palla tentatrice nelle mani porterà scritto Amleto o Peer Gynt».

L’anno seguente Gassman abbandonò lo sport attivo. Ormai apparteneva al teatro, ma non poteva dirsi ancora attore professionista. Le sue ambizioni andavano lontano, egli sapeva tutto di ciò che poteva e doveva fare, e ciononostante era ancora e soltanto un diplomato dell’Accademia d’Arte Drammatica che aveva sbalordito pubblico e critica nei vari saggi scolastici, come ne Le nozze di Cecov e ne L’opera degli straccioni.

Professionista diventò una sera nel drammatico luglio 1943, a Milano. Per la sua rentrée all’Odeon di Milano Alda Borelli aveva scelto La nemica di Niccodemi e, all’ultimo momento, era rimasta senza l’attor giovane.

«Provi Vittorio Gassman», le suggerirono. «Viene dall’Accademia e tutti parlano bene di lui. Persino troppo. Ma è l’unico che sia in grado di preparare la parte di Roberto nei tre giorni che le restano per il debutto.»

«Va bene», rispose la Borelli. «Scritturate Gassman» esordì in questo modo, con una paga di duecento lire al giorno, indossando il vecchio smoking, riattato, di suo padre.

Quindici chiamate salutarono la fine dello spettacolo: i suoi primi applausi. E più tardi la Borelli ebbe per lui parole di lode, ma gli disse anche che doveva essere più discreto ed esibirsi con meno immodestia quando, con gli altri attori, si presentava al proscenio per ringraziare il pubblico.

Cominciò così la sua carriera e insieme la leggenda del «mostro». Era appena nato e già sapeva tutto del teatro: ogni trucco, ogni effetto. E, dimostrandosi freddo e pedante, avviò di sé l’immagine di un attore scontroso, superbo, orgoglioso, amante delle polemiche, cinico, accattabrighe e distaccato; sempre, in ogni caso, eccessivo e indisponente. Passava da una Compagnia all’altra (presto ebbe anche, come suol dirsi, «il nome in ditta» ) e intanto continuava a costruire il proprio personaggio. Solo oggi dichiara finita questa fase della sua carriera, la fase pubblicitaria.

Mi ha detto ancora Gassman: «Il terzo momento decisivo della mia vita è costituito dai primi spettacoli con Luchino Visconti e dalla formazione della mia prima compagnia».

Sotto la direzione di Visconti, Gassman interpretò Oreste di Alfieri, Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams, due lavori di Shakespeare: Rosalinda e Trotto e Cressida. Quegli anni, tra il 1948 e il 1952, furono pieni ma non completi. Egli sentiva che doveva occuparsi del teatro dal maggior numero possibile di punti di vista, occuparsene a fondo scegliendo da sé il repertorio per un suo proprio gruppo, secondo la propria cultura, le proprie idee, i propri gusti. Il suo punto d’arrivo fu Amleto nella stagione ’52-’53.

Aveva trent’anni e un suo pubblico, come Zacconi e Ruggeri, come i mattatori dell’Otto-cento. Ma Visconti storse il naso. Dopo la prima di Amleto al teatro Valle di Roma fu l’unico a non andare in camerino a congratularsi con Gassman e questi, rilevando il fatto in un’intervista radiofonica, non si lasciò sfuggire l’occasione per dichiarare sostanzialmente di essere grato a Visconti del lavoro svolto in comune, ma di non dovergli niente perché le loro strade, nell’interpretazione dei classici, erano divergenti.

Visconti ribattè in un giornale negando a Gassman di avere la personalità e la maturità necessarie per svolgere «la doppia attività di interprete e di coordinatore di interpreti». «Secondo me» affermò, «Gassman è troppo attore, troppo dotato per potere essere al di fuori di se stesso, per preoccuparsi dello spettacolo.»

Fu una polemica utile che riscaldò anche il pubblico il quale, accorrendo numeroso agli spettacoli del teatro Valle, si sentì parte in causa. Terminò con l’invio a Visconti, da parte di Gassman, delle poesie di Rilke con la dedica : «Cordialmente, Vittorio».

Ricordando l’episodio, a cinque anni di distanza, il giudizio di Gassman non è mutato. «So di dover molto a Visconti», mi ha detto, «ma il suo punto di vista era ingiusto. Oggi nessuno pensa di negare l’importanza della regìa, tuttavia la sua grande era è terminata. Oggi il bastone di comando, l’iniziativa, devono tornare nelle mani degli attori. Troppi dei nuovi attori, pur bravi, pur preparati, lo dimenticano o non l’hanno mai saputo. Sono troppo educati, troppo prudenti. Per ciò che riguarda in modo più diretto Visconti e le critiche che mi fece allora, sono sempre convinto che il teatro classico non gli è particolarmente congeniale.»

A parte la polemica sui rapporti tra regìa e interpretazione e sulla possibilità di Gassman di ottemperare pienamente all’uno e all’altro incarico, non tutti erano concordi nel ritenerlo sincero nei confronti dei classici. Per molti si trattava di una posa, di una manifestazione di snobismo culturale. Dicevano che gli si confacevano meglio personaggi geniali e sregolati come Kean o appassionati e avventurosi come Antony che, per salvare l’onore della sua adultera amante, grida al marito: «Essa mi resisteva e io l’ho uccisa». Dumas padre, dunque, meglio di Eschilo e di Euripide.

Su questo punto, però, Gassman non ha revisioni da fare. Al contrario, egli è sempre più convinto che la rinascita del teatro riposi sui classici. Nel 1953, la rappresentazione di Tieste di Seneca ebbe addirittura il sapore di una sfida o di una «temeraria scommessa», perché questa tragedia non era mai stata recitata neanche al tempo di Nerone, quando fu scritta; ed era opinione corrente che le tragedie di Seneca fossero più adatte alla lettura che all’ascolto.

Sul palcoscenico del teatro Valle, la sera della prova generale, latinisti e grecisti discussero sulla validità teatrale del Tieste. I primi dissero di sì, i secondi di no; ma era, la loro, una tenzone accademica, senza alcuna presa effettiva. Gassman ascoltò senza intervenire. Quella discussione non io interessava, l'aveva provocata e favorita per ragioni propagandistiche.

Tieste, la tragedia mai rappresentata, era già pronta, tradotta da lui stesso con «virtuosistica baldanza», e da lui stesso messa in scena e interpretata. Era una prova completa delle sue possibilità perché, egli mi ha detto, «il teatro va fatto un po’ come Chaplin fa i suoi film, interessandosi di tutto, persino della contabilità». Egli non si curava né di latinisti né di grecisti; né, in fondo, dello stesso Seneca. Voleva solo sapere se l’indomani il pubblico normale sarebbe affluito al botteghino per sentirgli recitare un’ignota, barocca, orrida e difficile tragedia; se egli, cioè, dominava realmente il suo pubblico e se poteva imporgli ciò che gli fosse piaciuto.

“Amleto" è stato la chiave di volta della carriera di Gassman che Io interpretò e lo diresse per la prima volta nella stagione 52-’53. Rappresentato integralmente (quattro ore di spettacolo), ebbe enorme successo.

“Amleto" è stato la chiave di volta della carriera di Gassman che Io interpretò e lo diresse per la prima volta nella stagione 52-’53. Rappresentato integralmente (quattro ore di spettacolo), ebbe enorme successo.

La risposta fu positiva.

«Positiva e importante» afferma Gassman «perché io credo al Teatro come servizio reso al pubblico e ritengo inutile e fallita qualsiasi impresa teatrale che non desti l’attenzione di un vasto pubblico. Non è dunque per cinismo né per venalità, ma per effettivo amore della mia professione che io leggo sempre nel bollettino degli incassi la validità delle imprese artistiche; e sono orgoglioso di una cosa fra tutte: d’essere rettore che incassa di più, cioè l’unica vera piccola industria .del teatro italiano.»

Intanto, attraverso il cinema, la fama di Vittorio Gassman varcava i confini dell’Italia e, a beneficio delle lettrici, i giornali inglesi lo definivano «Il nuovo idolo delle ragazze»,

«Uno dei più affascinanti uomini dello schermo», «un giovane Romeo che sa anche recitare».

A Hollywood, una rivista cinematografica pubblicava un’intera pagina pubblicitaria dedicata a Gassman, «il più grande attore italiano della nuova generazione». Essa riportava un ampio stralcio delle critiche romane all'Amleto e recava in fondo l’indicazione:

«Omaggio di S.W.». S.W. era Shelley Winters, allora sua moglie. Follemente innamorata di Vittorio, ne decantava, in interviste e conversazioni, la straordinaria bravura. Parlando del Tieste, colpiva l’immaginazione degli americani assicurando che egli avrebbe anche portato sulla scena due grossi leoni vivi e vegeti.

Niente, in quel momento, lasciava prevedere la tempesta che li avrebbe divisi l'anno seguente.

Domenico Meccoli, «Epoca», anno VIII, n. 361, 1 settembre 1957

Per la prima volta il giovane attore ammette di considerare con serietà il problema di un nuovo matrimonio. La vita sentimentale di Gassman non è stata particolarmente turbinosa: si è sposato troppo giovane con Nora Ricci ed ha ceduto all’esuberanza di Shelley Winters. Forse la Ferrero sarà la terza moglie.

«Accanto ad Anna Maria Ferrero mi sento tranquillo e sereno. La fase nevrotica e convulsa della mia vita è ormai finita». Con questa affermazione, Vittorio Gassman ha affrontato la revisione della sua attività anche sul piano sentimentale. «Il 1° settembre» ci aveva detto «compirò trentacinque anni, comincia un’altra epoca della mia vita.» Nel riesame del suo passato di uomo e di artista, non poteva quindi mancare il delicato capitolo dei suoi rapporti con le donne e l'analisi del fallimento dei suoi due precedenti matrimoni.

Vittorio Gassman propose ad Anna Maria Ferrerò la parte di Ofelia, in "Amleto", nel 1953. Da quattro anni i due attori lavorano insieme e Gassman non esclude un loro prossimo matrimonio.

Vittorio Gassman propose ad Anna Maria Ferrerò la parte di Ofelia, in "Amleto", nel 1953. Da quattro anni i due attori lavorano insieme e Gassman non esclude un loro prossimo matrimonio.

I legami che lo uniscono alla Ferrero, la quale ha ora ventidue anni sono noti da lungo tempo: ma è la prima volta che egli ammette pubblicamente di considerare con serietà il problema di un nuovo matrimonio. Nonostante le apparenze (il suo fisico di bel ragazzo e le due mogli), Gassman non ha avuto una vita sentimentale particolarmente turbinosa. Qualche flirt studentesco e poi qualche avventura di cui le cronache non hanno avuto motivo di parlare. Sempre facendo l’eccezione delle due mogli, le donne sono state per lui uno svago occasionale. Nell’egoismo che lo faceva convinto di dover essere avaro di se stesso in tutto ciò che fosse estraneo al suo lavoro, egli aveva sempre evitato i legami impegnativi. Il suo tipo, il tipo che si era scelto in armonia con le sue esigenze, era quello della bambola divertente che non lo disturbasse nel suo lavoro né con eccessi passionali né con pretese intellettuali. Se vedeva, nella bambola, insorgere sentimenti che oltrepassavano i limiti da lui stabiliti, si affrettava a troncare il legame. In ogni caso, egli non aveva nulla di dongiovannesco, né provava particolari curiosità. Era ben contento, in fondo, di continuare a lungo con la stessa donna se questa riusciva a non diventare invadente.

Nel momento del loro massimo urto, Shelley Winters lo accusò apertamente di avere sposato in prime nozze Nora Ricci per far carriera. I nemici di Gassman e tutti coloro che non gli perdonano il successo, accettano volentieri questa opinione che era, del resto, la loro anche prima delle accuse di Shelley Winters.

Nora Ricci, infatti, appartiene a una famiglia di attori famosi. È figlia di Renzo Ricci e di Margherita Bagni e nepote quindi' del grande Ermete Zacconi che era ancora vivo all’epoca del matrimonio, quattordici anni fa. Ciò, senza dubbio, creava una situazione di favore per il giovanissimo attore, ma egli non ne approfittò. «Allora» egli mi ha detto «la mia passione teatrale era scarsa. Lavoravo d’impegno senza tuttavia avere ancora deciso definitivamente se sarei stato attore, avvocato o scrittore. Nora era mia compagna d’Accademia, me ne innamorai e la sposai. Avevo ventun anno e non sapevo niente di niente. Non fui mai in compagnia con Ricci. H nostro fu un matrimonio d’amore. Solo che, essendo prematuro, risultò un errore.»

Il 27 aprile 1952 Vittorio Gassman sposò Shelley Winters a Juarez, nel Messico. Quattro giorni dopo, accolto a Hollywood con striscioni di saluto e di benvenuto, cominciò la sua carriera americana interpretando II muro di vetro. Gassman ha lavorato in quattro film delia M.G.M. Ha chiesto la rescissione del contratto nel 1955 dopo aver divorziato dalla Winters.

Il 27 aprile 1952 Vittorio Gassman sposò Shelley Winters a Juarez, nel Messico. Quattro giorni dopo, accolto a Hollywood con striscioni di saluto e di benvenuto, cominciò la sua carriera americana interpretando II muro di vetro. Gassman ha lavorato in quattro film delia M.G.M. Ha chiesto la rescissione del contratto nel 1955 dopo aver divorziato dalla Winters.

Dal matrimonio con Nora Ricci nacque Paola, che ha ora dodici anni e che, da quando i genitori si separarono di comune accordo, ha vissuto sempre con la madre.

Nell'autunno del 1951 arrivò in Italia Shelley Winters, preceduta dalla fama di essere una delle attrici più «svitate» e impetuose di Hollywood. Viaggiava con Farley Granger che alcuni dicevano candidato alla sua mano sebbene altri ritenessero la cosa impossibile. A Roma si trovò bene, e vi tornò tre settimane dopo, da sola, avendo rispedito Farley Granger a Parigi.

Era una donna strabocchevole, spiritosa e sincera. Invidiava le attrici italiane che, secondo lei, avevano la libertà di mangiare come e quanto volevano e di essere stimate appunto perché polpute. Qualcuno le disse: «A volte un buon piatto è più affascinante dell’amore». La Winters si ribellò: «Ah, no! Non in Italia, almeno!...». Essendo sempre viva la suggestione del «colpo di mano» effettuato da Rossellini sulla Bergman, vibrava d’emozione all’idea del pericolo che correva fra gli uomini italiani.

A un ricevimento dato in suo onore da Frank Latimore, le piacque Raf Vallone, ma il giorno dopo conobbe Gassman. Gassman l’invitò a cena e non si lasciarono più.

Vittorio Gassman con Elizabeth Taylor durante le riprese di Rapsodia, l'ultimo film interpretato a Hollywood nel 1953. I giornalisti americani parlavano già di divorzio con un anticipo di un anno. Shelley Winters si è risposata recentemente con Anthony Franciosa ed ha dimenticato l'incidente genovese con la Ferrero. È rimasta buona amica di Gassman e gli scrive regolarmente per fargli avere notizie della figlia, che ha già tre anni.

Vittorio Gassman con Elizabeth Taylor durante le riprese di Rapsodia, l'ultimo film interpretato a Hollywood nel 1953. I giornalisti americani parlavano già di divorzio con un anticipo di un anno. Shelley Winters si è risposata recentemente con Anthony Franciosa ed ha dimenticato l'incidente genovese con la Ferrero. È rimasta buona amica di Gassman e gli scrive regolarmente per fargli avere notizie della figlia, che ha già tre anni.

Nonostante la sua esuberanza e il fatto che Vittorio conoscesse poco l’inglese, essa si accorse con stupore che a parlare era sempre lui e che ne era dominata. Questo le piaceva, corrispondeva alla sua idea degli uomini italiani.

Poi essa dovette tornare a Hollywood e, nel giro di poche settimane, una volta andò Gassman a raggiungerla, una volta tornò lei a Roma. Per incontrarsi brevemente percorrevano migliaia di chilometri e la stampa si sentì autorizzata a prevedere un matrimonio. Da Hollywood, la Winters smentì. «Vittorio» disse «è uno dei più interessanti e stimolanti uomini che io abbia conosciuto, e lo ammiro molto. Ma, dopo la mia precedente esperienza nuziale, sono convinta che il matrimonio non faccia per me. Almeno per ora. Questa è l’èra dell’indipendenza della donna ed io cerco di vivere la mia vita, districandomi dai legami di un falso e pericoloso formalismo. In questo, forse, sta la mia forza e la mia debolezza. Mai sono stati attribuiti a una ragazza tanti amori quanti a me. Eppure, non c’è nel mio cuore nessun sentimento più forte della mia volontà di essere libera.»

Quasi nello stesso tempo, primavera del ’52, Gassman tornò a Hollywood. H loro amore filava a gonfie vele. Quando egli tenne al Circle Theatre di Los Angeles un recital in italiano di poesie italiane, essa gli mostrò tutta orgogliosa i giornali locali che parlavano del «più importante avvenimento artistico e teatrale registrato da quindici anni a questa parte».

Intanto, la M.G.M. gli offre un-contratto settennale: 2.000 dollari alla settimana, sei mesi all’anno di lavoro per tre film, libertà negli altri sei mesi di tornare in Italia per dedicarsi al teatro. Il 25 aprile Gassman firma il contratto, il 27 è a Juarez, nel Messico, e ottiene il divorzio da Nora Ricci per incompatibilità di carattere. Ottanta minuti dopo la sentenza spòsa la Winters. Il primo maggio comincia, con II muro di vetro, la sua breve carriera hollywoodiana.

Tutto si è svolto molto rapidamente.

Dopo II muro di vetro, Gassman interpreta l'urlo dell'inseguito e Sombrero e intanto lavora alla traduzione del Tieste. Nel febbraio 1953, la Winters dà alla luce una bambina che chiama Vittoria ma Gassman sta con grande successo recitando Amleto a Roma e non la raggiunge. Egli torna in America tre mesi dopo e, già convinto d’aver commesso un errore, propone alla moglie di divorziare. «Aspettiamo» essa dice. «Non precipitiamo le cose.» Egli interpreta Rapsodia con Elizabeth Taylor e a un giornalista che gli chiede se non avrebbe piacere di fare un film con la Winters, risponde di sì, e subito obbietta: «Non è facile: abbiamo due temperamenti molto diversi». Riparte e intanto trapelano voci di dissidio. La Winters smentisce. Finalmente, scritturata dalla Ponti-De Laurentiis per prendere parte con lo stesso Gassman a Mambo, arriva in Italia lasciando al famoso avvocato dei divi, Jerry Geisler, gli incartamenti necessari per chiedere il divorzio, con l’intesa die, prima di dargli il via, tenterà un ultimo accomodamento.

Invece la situazione precipita. Nel giro di pochi giorni il divorzio diviene inevitabile.

Dal matrimonio con Shelley Winters nacque, nel febbraio 1953, Vittoria. Gassman, impegnato a reo tare Amleto a Roma, potè raggiungere lo moglie solo tre mesi più tardi. Shelley lo accusò di crudeltà

Dal matrimonio con Shelley Winters nacque, nel febbraio 1953, Vittoria. Gassman, impegnato a reo tare Amleto a Roma, potè raggiungere lo moglie solo tre mesi più tardi. Shelley lo accusò di crudeltà

È inutile rifare la storia particolareggiata di quei giorni. Dopo un violento litigio avvenuto a Genova il 31 dicembre 1953, al termine di una recita di Amleto, Gassman ammise i dissapori con la moglie. Di rimando, Shelley Winters convocò a Roma la stampa e, con le lacrime agli occhi, disse che, contro ogni suo desiderio, si vedeva costretta ad accedere al desiderio di divorzio del marito. Affermò che Gassman l’aveva sposata solo per farsi strada in America, che era un egoista, un uomo senza cuore e un mediocre attore. Gassman replicò sottolineando ancora una volta che essi erano divisi da una profonda e insanabile differenza di carattere.

«Non ammetterò mai» disse «che l’amore, o la mancanza di amore, interferiscano nel mio lavoro. Né Shelley può cambiare me, né io posso cambiare lei.»

Nello slancio della polemica, che fu molto aspra e si svolse a distanza, ambedue esagerarono. Si ferirono con inutili cattiverie. La Winters lasciò libero sfogo alla sua naturale esuberanza, Gassman si mise addosso, com'egli mi ha detto ora, «una corazza di cinismo».

n divorzio fu pronunciato a Santa Monica nel giugno dello stesso anno. Il giudice affidò la piccola Vittoria alla madre e stabilì che Gassman doveva versare, per mantenerla, il dieci per cento dei suoi proventi. Il processo fu tutta un'accusa ai modi di Gassman e alla sua mancanza di attitudine alla vita familiare.

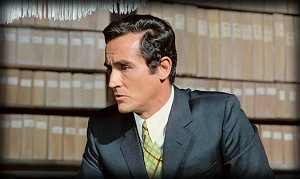

Vittorio Gassman sta lavorando in questi giorni con Diana Dors nel film La ragazza del Palio che si gira a Siena, Pisa e San Gimignano. Gassman ha interpretato trentadue film; venti li considera orrendi, otto mediocri e quattro passabili. I rapporti tra il cinema e l'attore sono sempre stati difficili. Sono migliorati dopo che Gassman ha diretto se stesso nel film Kean, dimostrando che si può arrivare a risultati eccellenti.

Vittorio Gassman sta lavorando in questi giorni con Diana Dors nel film La ragazza del Palio che si gira a Siena, Pisa e San Gimignano. Gassman ha interpretato trentadue film; venti li considera orrendi, otto mediocri e quattro passabili. I rapporti tra il cinema e l'attore sono sempre stati difficili. Sono migliorati dopo che Gassman ha diretto se stesso nel film Kean, dimostrando che si può arrivare a risultati eccellenti.

Da allora sono passati tre anni. La Winters si è risposata recentemente con Anthony Franciosa e tutto sembra dimenticato. E anche oggi, facendo il punto sulla sua vita, Gassman rigetta l'accusa di essersi sposato per opportunismo.

«Sono stato innamorato di Shelley» mi ha detto. «Sono stato innamorato della sua vitalità, dei suoi slanci generosi, della sua gioia di vivere. Il nostro matrimonio non ha resistito sentimentalmente, ecco tutto. Rivedendoci a distanza di tempo ci siamo chiesti scusa e, riconsiderando i fatti con la chiarezza della calma, abbiamo riso delle goffaggini commesse. a scriviamo regolarmente. Nella prossima primavera tornerò in America per rivedere mia figlia Vittoria.»

Anche la piccola Vittoria fu, tre anni fa, uno dei punti del loro contrasto. La Winters disse che Gassman non amava la figlia.

«Farò di tutto» dichiarò essa sulle pagine di Epoca (24 gennaio 1954) «per impedire che mia figlia conosca e ami suo padre: prima o poi, lui finirebbe per spezzarle il cuore.»

Gassman con la madre. Fu la signora Luisa che convinse il figlio, nel 1941, a iscriversi all'Accademia d'Arte Drammatica. Vittorio, invece, aveva scelto facoltà di Legge e praticava la pallacanestro.

Gassman con la madre. Fu la signora Luisa che convinse il figlio, nel 1941, a iscriversi all'Accademia d'Arte Drammatica. Vittorio, invece, aveva scelto facoltà di Legge e praticava la pallacanestro.

Anche su questo proponimento il tempo ha portato calma e saggezza. Gassman rivide Vittoria quando si recò in America nel 1955 e ora mi ha detto: «Riconosco che il senso della paternità si è risvegliato in me molto tardi. Forse a ricacciarlo indietro era quel pudore dei sentimenti che ho sempre avuto. Pudore e diffidenza. Vivendo in un Paese come il nostro, patetico ed estroflesso, sono stato portato a reagire, magari andando spesso contro il giusto. Comunque ritengo che questo sia un punto superato. Vedo spesso Paola che mi è molto affezionata. Seria e più matura dei suoi dodici anni, sto volentieri con lei. In quanto a Vittoria, spero che la lontananza non mi separi troppo da lei».

In Gassman c’è, dunque, qualcosa di nuovo. Al di fuori di ogni pianificazione, scopriremo ora il suo cuore e la sua umanità? La lezione del 1954 è stata per lui salutare. Forse fu allora che cominciò a capire veramente il pubblico, quando, a seguito della clamorosa rottura con la Winters, dal palcoscenico avvertì negli spettatori una riserva ostile.

«Il pubblico italiano assorbe subito» mi ha detto. «Gli avvenimenti dell’infausto 1954 furono per me una lezione importante di cui non mi pento. Tutt’altro.»

È in questo clima di sentimenti mutati, o in via di mutamento, che Gassman oggi considera i suoi rapporti con Anna Maria Ferrero. Egli la conobbe mentre recitava Peer Gynt ma quella bambina di sedici anni (è nata nel 1935), che muoveva i primi passi nel cinema, non attirò particolarmente la sua attenzione. Alla fine del 1953. invece, egli le propose di interpretare la parte di Ofelia nell’Amleto. Era ancora una ragazza che non si separava mai dalla madre o dalla zia, e del tutto inesperta di palcoscenico. Gassman si assunse con passione il compito di farne un’attrice di teatro e, ir breve, le nuove abitudini e le nuove esigenze le dettero quell’autonomia cui aspirava da tempo. Presto cominciò a circolare la voce che tra loro fosse nato l’amore. La gelosia per la Ferrero, «quella ragazzetto insignificante», fu una delle cause della scenata della Winters a Genova; e più tardi, a Roma, avvenne fra le due donne uno scambio di ceffoni.

Il divorzio chiarì la situazione anche fra Gassman e la Ferrero. Tra notizie e smentite di fidanzamento, i loro rapporti sono continuati senza flessioni fino a oggi, portando, secondo le parole dell’attore stesso, la serenità nella sua vita.

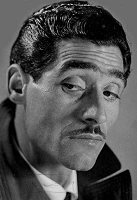

Nella scorsa stagione Gassman ha portato sulle scene I tromboni di Zardi, Otello di Shakespeare e Ornifìe di Anouilh (nella fotografia, insieme con l'attore Andrea Bosic). Al Théalre des Nations di Parigi, Gassman ha rappresentato anche Oreste di Vittorio Alfieri ottenendo un vasto successo di pubblico ed anche di critica.

Nella scorsa stagione Gassman ha portato sulle scene I tromboni di Zardi, Otello di Shakespeare e Ornifìe di Anouilh (nella fotografia, insieme con l'attore Andrea Bosic). Al Théalre des Nations di Parigi, Gassman ha rappresentato anche Oreste di Vittorio Alfieri ottenendo un vasto successo di pubblico ed anche di critica.

Dopo il divorzio, Gassman a Hollywood si trovò assurdo. Aveva soddisfatto la sua curiosità e, in fondo, i teatri di Broadway lo avevano interessato più degli studios californiani. Ammirò, condividendoli, certi criteri industriali della produzione cinematografica; conobbe molta gente, ma poche furono le personalità che lo colpirono. Fra esse, e prima di ogni altra, quella di Chaplin il quale stava realizzando Luci della ribalto. Di lui racconta volentieri l'aneddoto di un suo montatore che un giorno osò dirgli: «Io farei...» e si ebbe questa risposta : «Lei è pagato per porgermi la pellicola». Di Charles Laughton, dal quale aveva con gran piacere ascoltato il Don Giovanni all’inferno, ricorda l’inverosimile casa di Beverly Hills e una lunga discussione su Amleto. Laughton galleggiava pigramente nella sua piscina e ogni tanto gli offriva un bicchiere di champagne. Di José Ferrer, pur incerto sul giudizio da formulare sulle sue qualità d’attore, ammirò la perfetta organizzazione della vita privata e professionale. Di Barbara Stanwyck, la voce; di Joan Crawford, i capelli; di un produttore, la sorprendente conoscenza delle opere di Vittorio Alfieri.

Da queste sparse impressioni appare chiaro che Gassman a Hollywood era del tutto spaesato, sebbene si sforzasse di adeguarsi alla vita locale e alle abitudini dell’ambiente senza sciocche nostalgie per i tramonti romani o per le sugose bistecche alla fiorentina. Mi ha detto: «In senso obbiettivo, non mi è mai piaciuto di vivere a Hollywood. Vi si trovano persone straordinarie, ma tutto è provvisorio, tutto faticoso. Ne ho un'ammirazione straordinaria, eppure ritengo di non poterne far parte. Perciò fui contento quando, nel 1955, riuscii a sciogliermi dal contratto con la M.G.M.»

Infatti, alla fine del luglio ’55, Gassman tornò disciplinatamente a Hollywood. Secondo il contratto avrebbe dovuto interpretare tre film, ma un mese passò senza che i dirigenti della M.G.M. riuscissero a decidere che cosa fargli fare. Gassman colse la palla al balzo e propose di sciogliere amichevolmente il contratto. Se un giorno la M.G.M. avesse avuto bisogno di lui, volentieri si sarebbe messo a sua disposizione. La Casa accettò. Quando riprese l’aereo per New York, diretto in Italia, egli si sentiva come un carcerato rimesso in libertà dopo lunga prigionia. Se non si fosse trovato seduto accanto a Frank Sinatra, si sarebbe messo a cantare.

Da che cosa nasceva questa gioia? Nasceva, soprattutto, dalla certezza di poter tornare al teatro senza pericolose dispersioni, convinto che il vero impegno col teatro «significhi impegno con la propria società e con la propria lingua, impegno e possesso reciproci», convinto anche che l’Italia costituisse, con amici e nemici, la sua naturale platea.

Del resto, le sue esperienze cinematografiche, a Hollywood e in Italia, non sono state molto felici. E un po’ la colpa è anche sua, per quel senso di scettico distacco e la sufficienza che ha sempre provato nei confronti del cinema.

Tralasciando La ragazza del Palio, che si sta girando attualmente, Gassman ha interpretato trentadue film (il primo, Preludio d’amore, è del 1946). «Di questi film» mi ha detto «venti sono orrendi, otto mediocri e quattro si salvano. Ma solo di due non mi vergogno: L’ebreo errante, di Goffredo Alessandrini, e La figlia del capitano, di Mario Camerini. Tra me e il cinema ci fu antipatia fin dal primo momento. Io detestavo del cinema la frammentarietà e il caos, e il cinema si vendicava facendomi rigido, amorfo e antipatico. Arrivai a non preoccuparmi più neanche del soggetto: discutevo soltanto la cifra del compenso; e anche se, in seguito, qualcosa è cambiato nei nostri rapporti, il mio accostamento al cinema è rimasto parziale e diffidente, nella convinzione che, per me, tentare una carriera cinematografica in grande stile fosse una speculazione sbagliata. Kean, che ho interpretato e diretto, è stato un tentativo di adeguare i risultati cinematografici a quelli teatrali, e viceversa. Ritentando la prova, spero di arrivare a un risultato positivo. Kean, in fondo, è stato soltanto un primo approccio, ha il valore di un gradino intermedio. Il cinema ha il suo futuro nella fantasia, nella trasposizione fantastica del nostro mondo. E invece esso soffre, come il teatro, di vigliaccheria, di conformismo mentale. E, più del teatro, ha una naturale predisposizione alla prudenza, sebbene inviti, al contrario, alla provocazione. In questo senso, non credo al naturalismo sin qui tanto decantato. Il naturalismo è, semmai, un punto di partenza.»

In sostanza, nei confronti del cinema, Gassman sta forse lentamente mutando il suo atteggiamento. Diffidente era all'inizio, diffidente è rimasto. Ma di nuovo, mi par che ci sia un segreto orgoglio di arrivare a ottenere nel cinema, con un impegno totale al modo di Chaplin, risultati personali analoghi a quelli raggiunti in teatro. Egli procede con cautela perché «guai a non avere successo». Solo il successo giustifica ciò che si fa.

In attesa che anche il cinema, nonostante la reciproca (ma fino a che punto sincera?) incomprensione, gli dia il successo, il teatro risponde fedelmente al suo appello. Quest'anno, anzi, la sua stagione è stata più felice del solito. I tromboni di Zardi, Otello dii Shakespeare, Ornifte di Anouilh e Oreste di Alfieri hanno ottenuto incassi ricchi e costanti. L’orgoglio di Gassman è stato, però, di aver portato Oreste a Parigi facendo scoprire ai parigini lo stile tragico italiano.

La sera del 7 maggio rimarrà a lungo nella sua memoria. Al Théatre des Nations c'era tutta la Parigi intellettuale: diplomatici e uomini politici, autori e attori famosi. Quindici chiamate salutarono la fine della tragedia. Una signora disse: «Gassman ha l’aspetto di una statua greca animata». Michèle Morgan si precipitò nel suo camerino e lo abbracciò: «Mon ami, vous avez été atosolument merveilleux». E i critici scrissero lunghe colonne, lodando l’Interpretazione e la regia.

Tutto ciò, la stagione italiana e le recite di Parigi, ha fatto riflettere Gassman e rinforzato la sua convinzione che, se si vuole legare il pubblico al teatro, bisogna prima di tutto rieducarlo alla nostra lingua, alla nostra tradizione, ai fatti nostri; ridargli una «pedana di lancio» (l’espressione è sua) rifacendosi ai classici per giungere ai moderni attraverso una parabola organica, non con la saltuarietà precaria con cui li si accosta oggi.

«Vorrei» egli mi ha detto «aumentare ancora questa specializzazione nel senso di un repertorio nazionale. Vorrei risalire a Plauto e a Terenzio e anche, eccezionalmente per una sola sera, recitare una loro commedia in latino. E poi il resto, magari in ordine cronologico, magari sviluppandolo in un piano quinquennale. Il lavoro va fatto in questa direzione. Io, intanto, ho l’orgoglio di aver fatto meno salti mortali degli altri, dando al mio repertorio una certa organicità. Sono forse stato pedante, ma in un Paese eclettico come il nostro ho sentito che era necessario. Sono stato accusato di essere un accentratore ma troppe volte mi son trovato male fidandomi degli altri. Comunque, si chiude, col mio trentacinquesimo anno, il primo ciclo della mia vita e della mia carriera. Ormai le soddisfazioni di carattere personale me le son tolte tutte. Devo iniziare un nuovo ciclo. E prossimo, sarà per me un anno di attesa. Mi limiterò a portare Oreste e Omifle nelle città che ancora non li conoscono. Forse reciterò a Londra (Oreste e Amleto) e intanto mi organizzerò per la nuova fase. Senza organizzazione e senza metodo io non posso fare nulla: è la mia parte di sangue te-; desco che reclama i suoi diritti ; e l’estro rende poco se non è guidato e inquadrato a dovere. Per ora le idee sul piano pratico sono vaghe. Penso a . un organismo teatrale stabile, ma vedremo. So soltanto che lavorerò, e molto, perché oltretutto, lavorare mi diverte.»

Avremo, dunque, veramente un nuovo Gassman?

Domenico Meccoli, «Epoca», anno VIII, n. 362, 8 settembre 1957

|

| Domenico Meccoli, «Epoca», anno VIII, n. 361 e 362, 1-8 settembre 1957 |