Totò, Carolina e la censura: «Quello sbirro è uno scandalo!»

Un poliziotto senza alcuna autorità una ragazza sedotta e abbandonata, un prete menefreghista e bandiere rosse che sventolano per tutto il film. Così, nell’Italia democristiana del 1953, Totò e Carolina diventò una pellicola da bruciare.

Di una cosa sono certo: Totò e Carolina è stato il mio film più massacrato dalla censura, forse più di tutti i film dell’epoca. E il clamore e le polemiche che, per questo, lo hanno accompagnato in tutti questi anni, ne hanno fatto un film con molti più meriti di quanti, forse, ne abbia.

Il soggetto, molto bello, era stato scritto da Ennio Flaiano, e poi sceneggiato insieme a me, Age, Furio Scarpelli e Rodolfo Sonego. L’idea era subito piaciuta al produttore De Laurentiis perchè si rifaceva un po’ all’idea base di Guardie e ladri (del ‘51, ndr): lì c’era il poliziotto Aldo Fabrizi che si faceva scappare il ladro Totò e aveva tre mesi di tempo per riacciuffarlo se non voleva perdere il posto. Qui, invece, la storia ruotava attorno al poliziotto Totò (Antonio Caccavallo) che deve riportare al paese d’origine Anna Maria Ferrero (Carolina), una ragazza aspirante suicida dopo che il fidanzato l’ha sedotta e abbandonata. Il film narra il viaggio di questa strana coppia per l’Italia di quel lontano 1953, a bordo di una jeep, e delle disavventure che vivranno fino ad arrivare al luogo di destinazione. Ma qui nè i parenti nè il parroco vogliono prendersi cura della ragazza, così il questurino Totò, un po’ per compassione un po’ per portare comunque a termine la sua missione, decide di prendersela in casa. Apriti cielo! E stato proprio questo a far inorridire i censori di casa nostra. Non va dimenticato, certo, che era l’Italia di Scelba e non era ammissibile che si potesse dare una immagine indecorosa delle istituzioni.

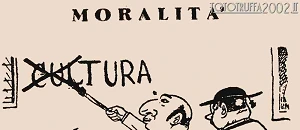

Così quel Totò, poliziotto senza autorità e spesso ridicolizzato, che simpatizza per una mezza suicida, e forse pure un po’ mignotta, faceva scandalo. E certo non piaceva che nel film mentre il parroco se ne fregava, gli unici che davano una mano alla ragazza erano dei manifestanti del partito comunista incontrati per strada. Figurarsi: parlare di comunisti, vedere delle bandiere rosse, sentirli cantare i loro inni, vederli correre in soccorso della ragazza e del questurino... era tutto così rivoluzionario che decisero di non fare uscire il film! Ci furono 38 tagli, e 23 battute furono modificate: i comunisti dovettero diventare socialisti, Bandiera rossa fu sostituita con un coro di montagna sulle osterie, la battuta «abbasso i padroni» con «viva l’amore». Il film, girato nel ‘53, fu respinto in prima istanza e bocciato in appello perché «offensivo della morale, della religione, delle forze armate».

A cavallo fra Le infedeli e Proibito, Totò e Carolina è un film che scrivemmo su misura per Totò, e per sfruttare in maniera non convenzionale la sua comicità. Non so se è un merito ma ho sempre cercato di agganciare i suoi personaggi alla realtà, togliendogli, forse, un po’ della sua forza comica surreale (così ben sfruttata invece da Pasolini). Già in Guardie e ladri aveva impersonato la figura di un ladruncolo dimesso e pieno di umanità che alla fine solidarizzava con la guardia che lo doveva arrestare. La stessa operazione ripetei in Totò e Carolina e poi ne I soliti ignoti e in Totò cerca casa, dove è un padre che cerca un tetto per la propria famiglia, con avventure farsesche, certo, ma sempre agganciate a un fondo di realtà. Col senno di poi, non so se sia stato un bene sfruttare Totò in questa versione «sociale» ma credo che questa operazione l’abbia avvicinato di più al pubblico, l’abbia reso più umano.

Quanto a Totò e Carolina, dopo i tagli e le polemiche, nel ‘55 finalmente uscì nelle sale, con un anno e mezzo di ritardo.

Mario Monicelli

Pietro Calderoni, «Ciak», luglio 1998

|

| Pietro Calderoni, «Ciak», luglio 1998 |