Levò dalla scollatura una colomba viva

A Città del Messico, Silvana Pampanini ha ottenuto un vivo successo personale intervenendo alla "Rassegna mondiale dei Festival’': una manifestazione che ha anche permesso di stringere accordi proficui per la nostra industria cinematografica

Città del Messico, ottobre

Il figlio di un ex-presidente della repubblica messicana, il miliardario Miguel Aleman junior, e un italiano, Giacomo Barabino, hanno dato vita alla "Rasena mondial de los Festivals”, facendo proiettare, all’ "Auditorio nacional", i primi tre film premiati nelle manifestazioni del 1958. Al Messico, un Festival ha una cornice ineguagliabile. L’ "Auditorio nacional” è una immensa arena capace di quindicimila posti. Sulia pista allestita sotto lo schermo gigante si sono svolti dei rodeos, e poi cavalcate, ed esibizioni con i "lazos”, e cantate e suonate dei "mariachi”, quelli che accompagnano i matrimoni e, talvolta, anche funerali stranamente festosi; e, ancora, vi sono state danze e lotte di galli.

C'è stato anche il galoppo dei "caballeros” con cappello enorme, stivaloni, pistole con il calcio di madreperla lavorata; gli ippomontati impugnavano gli stendardi degli otto Paesi partecipanti, e cioè degli Stati Uniti, della Cecoslovacchia, della Francia, dell’Inghilterra, del Giappone, dell’Italia, dell’U.R.S.S. e della Svezia, e la fol(a immensa — quattordicimilasettecento persone in camiciotto e pantaloni di tela o gonna di cotone e trecento in smoking o in abiti di grandi sarti — ha fischiato o applaudito secondo le sue accese passioni politiche e le sue simpatie.

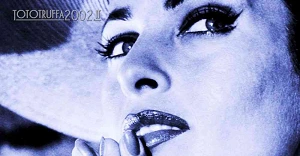

Silvana Pampanini s’incontra con Kim Novak, durante una delle feste organizzate nel quadro del Festival di Città del Messico. L’attrice italiana, per l’espansività di cui ha dato prova, ha avuto più successo della sua collega americana, che i messicani hanno giudicato troppo fredda.

Silvana Pampanini s’incontra con Kim Novak, durante una delle feste organizzate nel quadro del Festival di Città del Messico. L’attrice italiana, per l’espansività di cui ha dato prova, ha avuto più successo della sua collega americana, che i messicani hanno giudicato troppo fredda.

Il nostro Paese era stato invitato con quattro film (oltre che con un documentario di Lionetto Fabbri e Aldo Godi, dedicato alla raccolta delle olive in Calabria); "Giovani mariti", di Mauro Bolognini, "La muraglia cinese", di Carlo Lizzani, "La sfida”, di Francesco Rosi, e "Fortunella", di Eduardo De Filippo. Tutti hanno ottenuto successo, anzitutto di pubblico che in una manifestazione popolare come questa è quello che conta.

Il nostro cinema ha portato in Messico, con la "Rassegna”, un po’ del nostro Paese. Ha contribuito a farci conoscere di più a chi già ci vuol bene. E l’ "Unitalia", l’ente che cura la diffusione e la propaganda del nostro cinema all’estero, ha fatto tutto il possibile per sfruttare l’occasione. Gli ha dato man forte la nostra attrice più popolare in Messico: Silvana Pampanini.

Per quindici giorni è stata infaticabile, nonostante una bronchite con febbre che l’ha colta poco dopo il suo arrivo a Città del Messico. I due poliziotti più grossi e robusti della capitale non l’hanno mai lasciata un istante. A turno, hanno vegliato anche nel corridoio d’albergo dove s'affacciava la camera di lei. L’hanno toccata, sfiorata, carezzata migliaia di persone. Gentildonne e "caballeros” le hanno inviato decine e decine di mazzi di fiori. La Pampanini è arrivata a firmare una media di trecento autografi al giorno.

Durante la corrida e la festa dei "charros” in onore delle delegazioni straniere, ha sfoderato la "botta segreta”. Finiti i penosi combattimenti cui s’erano prestati con coraggio superiore alla valentia illustri professionisti (avvocati, medici, professori) della capitale, ci fu la sfilata delle "stelle”. La Pampanini seguiva, in piedi, sulla macchina scoperta, Kim Novak. Nel mezzo della piazza, quando finalmente gli applausi si levarono per lei, mise una mano nella scollatura e ne trasse una colomba viva; la liberò, la lanciò in aria con un grido: «Paloma de my corazon». Ci volle una carica a cavallo per disperdere la folla.

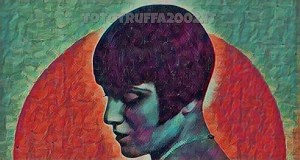

L’altro "miracolo italiano” è rappresentato da Elsa Martinelli che in Messico non dovrebbe riscuotere successo, magra com’è. Infatti, le messicane, che conoscono il debole dei loro uomini, fanno di tutto per ingrassare: la magrezza è foriera di zitellaggio o di indifferenza coniugale. La Martinelli ha fatto colpo prima con i suoi vestiti sorprendenti, talvolta stravaganti. Poi la svaporatezza del suo sorriso, le capricciose pettinature, e una gentilissima autosatira hanno fatto il resto. Quando cominciavano a chiamarla anche lei, per nome, se n’è andata in California, per una partita di caccia, e poi da Los Angeles ha percorso la rotta polare ed è tornata a Roma per impegni con la TV. Il conte Mancinelli-Scotti, suo marito, che ha incuriosito e interessato le ragazze messicane, ha fatto invece una puntata ad Acapulco per la pesca al pesce-vela.

A un certo momento il Superfestivai, nonostante i film e gli attori e le attrici di otto Paesi, è diventato italiano: Antonio Cifariello ha imparato a lanciare baci con grazia spagnola, suscitando il sospettoso rancore dei virilissimi messicani; e sono diventati popolari anche i registi presenti alla manifestazione, Bolognini e Lizzani. Anche Gian Gaspare Napolitano è stato trascinato in arena: gli hanno levato in alto il braccio destro, gridando: «El mas grande perio-dista italiano». E il nostro scrittore (e regista) non si sa se per emozione o per accorta sceneggiatura, ha detto ai microfoni, in spagnolo: «Mi sento imbarazzato...», che vuol dire, presso a poco, incinto.

Ma dietro lo scenario festoso e sconcertante del primo Festival di folla autenticamente popolare in cui sinora mi sono imbattuto, si è svolto tutto un lungo, silenzioso, logorante lavoro: quello della delegazione italiana, capeggiata dal Sotto-segretario alla presidenza del Consiglio, on. Ariosto, per giungere ad un accordo di co-produzione fra Italia e Messico (che è il maggior mercato dell’America latina). Erano in gioco interessi molto forti, ma anche prestigio e occasioni di lavoro. E’ andata bene anche qui.

E’ stato infatti firmato un accordo sul riconoscimento reciproco della nazionalità dei film, da cui consegue la concessione di tutta una serie di benefici "de jure” che ogni Stato prevede per le proprie produzioni cinematografiche. L’apporto finanziario (e artistico) del Paese minoritario è stato fissato nel 30 per cento. Il vantaggio per l’Italia è evidente: potremo attirare capitali messicani e nello stesso tempo dischiuderci, più di quanto sino ad oggi non fosse possibile, i mercati dell’America latina.

Sinora il contingente italiano di film per il Messico era limitato a 24 pellicole (quest’anno, per contro, circola, in Italia, una sola pellicola messicana; l’anno scorso nessuna). Con l'accordo si spera di rendere completamente libera la nostra esportazione.

Gli "studi” messicani sono attrezzatissimi. Vengono sin qui da Hollywood per sfruttarli, dati anche i bassi prezzi. In Messico, infatti, il costo medio di un film — nazionale — s’aggira sui 60 milioni di lire. Ciò non è dovuto alla povertà dei mezzi impiegati (tutt’altro), ma al fatto che, per legge, il biglietto d’ingresso per una sala cinematografica di prima ' visione, nella capitale, non può superare le duecento lire (e ciò accade in molti altri Paesi latini).

Un regista come Femandez o Galvadon o Bunuel percepisce, al massimo, cinque milioni di lire per film. E gli altri compensi sono tutti in proporzione.

Se da una parte uno dei limiti all’industrializzazione del cinema deriva dalla povertà di mercato (il Messico e tutta l’America del Sud messi insieme raggiungono la quota di quello italiano), dall’altro la spinta cosiddetta artistica è frenata dall’esistenza di due pubblici ben distinti: quello, per così dire selezionato, della capitale, che va a vedere quasi- solo i film stranieri, e quello popolare che vuole solo i film messicani.

Le pellicole di maggior successo (a parte quelle che basano il loro richiamo su comici e cantanti locali, così come accade in Francia, in Italia e in Germania) trattano temi

borghesi, matrimoniali, e problemi della gioventù: con i limiti ambientali e psicologici, per cui, ad esempio, "Poveri ma belli” non interesserebbe qui, come in Italia non interesserebbe "Con quien andan nuestras hijas” (Con chi vanno le nostre figlie).

C’è poi il problema delle sale di proiezione. Si tratta di un monopolio che è pratica-mente controllato da Gabriel Alarcon e da Manuel Espinola. Il finanziatore principale è l’americano Guillermo Jenkins. Questi tre potenti potrebbero uccidere l’industria nazionale cinematografica, e invece l’alimentano per imporre bassi prezzi alle importazioni da Hollywood: «O ci date i film a tanto, oppure abbiamo quelli messicani», è il loro slogan.

Comunque il "Banco cinematografico” attenua la situazione di monopolio basandosi su due forze: quella della distribuzione dei film — che è un’organizzazione unica — ed è nelle mani dei produttori locali che sono azionisti della Società, e quella dei Sindacati che si oppongono fin dove possono al doppiaggio evitando così un’autentica invasione di film stranieri che segnerebbe la fine dell’industria nazionale. Produttori e lavoratori si trovano quindi su un fronte comune.

Quanto all’industria italiana essa ha tutta la convenienza a investire capitali nelle coproduzioni (tenendo presenti i 60 milioni per film); per i soggetti, andrebbero bene quelli cosiddetti d’avventura, d’azione, d’amore, in esterni (gli interni denunciano sempre la differenza di mentalità, di costume, di gusto, di ricchezza e povertà, di abitudini).

Fra le personalità del cinema messicano che ho incontrato qui, chi più mi ha colpito è stato Emilio Femandez. Era nel giardino di casa sua, aveva indosso il grande cappello messicano, e vestiva un costume blu scuro. Alla cintura gli pendeva una grossa pistola. E’ altissimo, massiccio, bruno, con baffi pesanti. Gli stavano intorno un gruppo di "mariachi”, con trombe, chitarre, violini." Lui ordinava di attaccare, e loro partivano come forsennati. Poi due ragazze messicane cantavano, e Fernandez ingoiava bicchieri di tequila, e s’accendeva tutto negli occhi nerissimi.

«Perchè da qualche anno non lavora?», gli chiesi; credetti, per un momento, che mi saltasse addosso, e invece rise, ma amaro, e mi disse: «Tutta la colpa è mia, che non rispetto i preventivi, che ho un cattivo carattere, che bevo troppa tequila». Poi il più famoso uomo di cinema messicano tacque di colpo, si rivolse ai "mariachi” e urlò che riattaccassero, e così fece con le due indie.

Un altro giorno incontrai Irasema Dilian, quella del cinema italiano dei telefoni bianchi, di "Maddalena zero in condotta”, di "Ore nove, lezione di chimica”, di "Teresa Venerdì”, di "Violette nei capelli”. Vive in Messico da molti anni, con suo marito Maiuri, giornalista e sceneggiatore; venne qui per una riedizione del famoso "Ragazze in uniforme", e ci è restata. Le affidano sempre parti di "straniera”, bionda, sottile, linda, com’ è tuttora, che sembra una ragazza. Ha successo ed è popolare. Mi chiese: c In Italia si ricordano ancora di me?». Forse vorrebbe tornarci.

Bruno Marini, «Tempo», anno XX, n.45, 4 novembre 1958

|

| Bruno Marini, «Tempo», anno XX, n.45, 4 novembre 1958 |