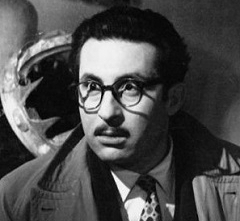

Trieste Leopoldo

(Reggio Calabria, 3 maggio 1917 – Roma, 25 gennaio 2003) è stato un attore, drammaturgo, regista e sceneggiatore italiano.

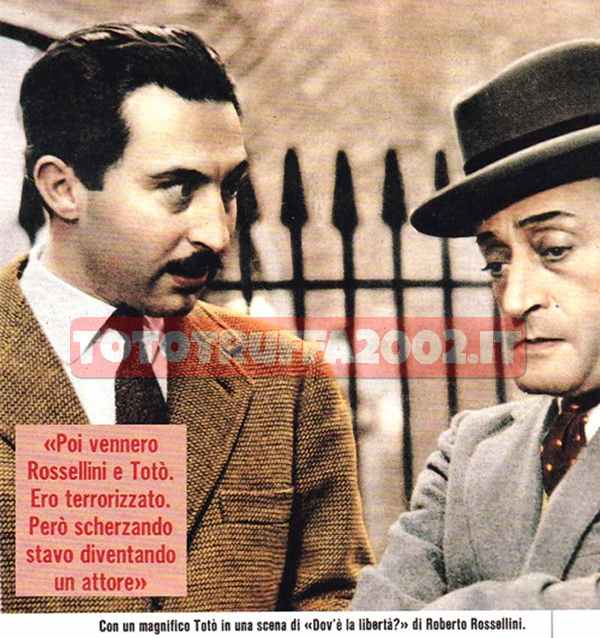

In extremis, un attimo prima del ciak Totò mi sussurrò: ‘Leopoldo, mi potreste ripetere che cosa ci ha detto Roberto, la cosa ultima che ha detto a me?’. E mi confidò che in esterni, in mezzo alla gente, con i ragazzini che facevano chiasso e si buttavano addosso, lui perdeva la testa, non si raccapezzava. ‘Ogni volta è una sofferenza, io sto bene in teatro, quando esco per le strade mi suiciderei’.

Leopoldo Trieste "Dov'è la libertà?", nelle sue memorie rievocando le riprese al portico d’Ottavia

Biografia

Nell'immediato dopoguerra fornì al teatro una trilogia sulla guerra e sulla violenza: La frontiera (1945); Cronaca (1946), prima opera teatrale al mondo che affrontò il problema dell'Olocausto; N.N. (1947). Il secondo dramma ispirò poi liberamente il film di Claudio Gora Febbre di vivere (1953), cui Trieste collaborò. Cronaca nel 1995 fu rappresentata con successo al Deutsches Theater di Berlino (Gaetano Pizzonia: Il mito di Leopoldo Trieste, Laruffa Editore, 2013).

Lanciato come interprete da Federico Fellini (Lo sceicco bianco del 1952 e I vitelloni del 1953), diresse a sua volta Città di notte (1958) e Il peccato degli anni verdi (1960), per dedicarsi poi totalmente alla carriera di caratterista, con frequenti apparizioni in commedie all'italiana (Divorzio all'italiana del 1961, Sedotta e abbandonata del 1964, Il medico della mutua del 1968, Piso pisello del 1981) ma anche in grandi produzioni come Il padrino - Parte II (1974), Il nome della rosa (1986), Nuovo Cinema Paradiso (1988) e L'uomo delle stelle (1995).

Negli anni sessanta e settanta prese parte anche a diversi sceneggiati televisivi, quali Le inchieste del commissario Maigret, La famiglia Benvenuti e Il Circolo Pickwick, nonché nello sceneggiato per ragazzi Le avventure di Ciuffettino andato in onda tra il 1969 ed il 1970.

Carlo Verdone aveva inizialmente pensato a lui per il ruolo dell'avvocato Giangiacomo Pigna Corelli Inselci in Troppo forte (1986), parte che in seguito andò ad Alberto Sordi a 15 giorni prima delle riprese per decisione dei produttori. Nel 2000 partecipò all'episodio Il cane di terracotta della fiction Il commissario Montalbano nel ruolo di Lillo Rizzitano.

Scomparve nella notte del 25 gennaio 2003, all'età di 85 anni, presso il Policlinico Umberto I di Roma, a causa di un infarto. La famiglia diffuse la notizia soltanto due giorni dopo, a esequie avvenute.

Galleria fotografica e stampa dell'epoca

Lo scrittore Leopoldo Trieste, che ha dato al Teatro alcune fra le opere più tragiche dei dopoguerra, voile diventare attore per farsi baciare la mano dalle attrici e adesso si è scoperto il talento comico più originale del cinema d’oggi

Roma, gennaio

Fra un paio di mesi, quando Federico Fellini presenterà al Festival di Cannes il suo film "Sceicco bianco”, il pubblico si accorgerà che un nuovo attore comico è nato; ma il fatto più curioso è che questo attore avrà il nome di Leopoldo Trieste, giovane e seriissimo scrittore, commediografo già largamente noto per il senso tragico della vita che portò sui palcoscenici italiani nell’immediato dopoguerra. Come possa essere avvenuta una metamorfosi così strana e così subitanea. vale la pena di essere raccontato.

Trieste racconta che diventò commediografo per una illuminazione improvvisa. Gli piace meno confessare che questa illuminazione gli nacque dentro da un caso che ha già in sè qualcosa di buffo. Accadde poco prima della guerra. Trieste, che è nato a Reggio Calabria nel 1917, studiava a Roma lettere e filosofia. Doveva diventare un professore, uno studioso. Era uno di quei ragazzi di prodigiosa precocità, che i maestri prediligono. La sua strada era segnata: etnologia. «Insisti», mi dice adesso Trieste «insisti su questo punto: etnologia, cioè studio di genti lontane e misteriose, esplorazioni, avventura. Vedi che le vocazioni hanno dei segni premonitori, non nascono dal nulla». Eccolo dunque avviato a diventare uno scienziato, quando, una sera, per sbarcare il magro lunario di' studente, si fa assoldare da una claque di teatro. «Fai conto» mi dice adesso «che io non avessi mai visto un teatro». Si dava, quella sera, la "Santa Giovanna" di Shaw, con Marta Abba. Qualche giorno dopo, lo studente Leopoldo Trieste si presenta al professore Pettazzoni, allora accademico d’Italia, e gli dice che la sua strada è segnata: il teatro, «Figliolo», esclama l’accademico sgomento e scandalizzato c tu sei nato per altre cose, e quella è una strada difficile, tutti la tentano, uno ci riesce. E’ un temo al lotto...». «Se è un terno», dice il ragazzo «è chiaro che lo vincerò io».

LEOPOLDO TRIESTE in una scena del film «Sceicco bianco», del quale è protagonista assieme ad Alberto Sordi e a Brunella Bovo. Il film parte da una satira dei "fumetti” per divenire la tragicomica rappresentazione di tutto un mondo che vive, pensa e sogna ”a fumetti”. Lo ha diretto Federico Fellini.

LEOPOLDO TRIESTE in una scena del film «Sceicco bianco», del quale è protagonista assieme ad Alberto Sordi e a Brunella Bovo. Il film parte da una satira dei "fumetti” per divenire la tragicomica rappresentazione di tutto un mondo che vive, pensa e sogna ”a fumetti”. Lo ha diretto Federico Fellini.

Poi viene la guerra e, prima di andar soldato. Trieste scrive una specie di testamento nel quale si prefigge di non morire. Decisione che non va molto d’accordo con le normali formule testamentarie, ma che definisce bene il suo tipo di intelligenza lucida, caparbia, positivamente fantastica — quella particolare fantasia che più tardi entrerà nel bagaglio del neo-realismo —. Le ragioni del non morire sono le seguenti: entro i trent’anni egli dovrà essere il primo commediografo giovane italiano, entro i quaranta il primo commediografo giovane europeo; fra i trenta e i trentasette non dovrà scrivere di teatro. Il fatto che non vi fosse menzionato il cinema è dovuto probabilmente a una semplice distrazione.

Trieste, nel parlarmi di queste cose, teme che si prestino all’equivoco e all’ironia. Adesso poi che sullo schermo apparirà come personaggio comicissimo, tutta la sua vita passata può essere vista in chiave di opera buffa. Ma la colpa è sua, lui stesso racconta di sè con quell’umore denso di sottintesi e di malinconia che è tipico dei calabresi spiritosi. Tuttavia, chi conosce i suoi drammi, sa bene quale tremenda serietà stia nel fondo del suo pensiero e del suo modo di vedere la vita. Scrisse "La frontiera” nel 1945 a Roma, dove fu rappresentata a guerra appena appena finita; ed egli fu il primo, e probabilmente l’ultimo, autore italiano che ebbe il coraggio di comprendere e di buttare sul palco-scenico la sconvolta umanità del dopoguerra, quell’Italia tragicamente "vera” che subito dopo fece la grandezza del cinema italiano. Poi Trieste rappresentò "Cronaca” e infine, al Piccolo Teatro di Milano. ”N. N.”; e i trent’anni. appunto, stavano per scoccare. Ora bisognava affrontare la seconda parte del programma, i sette anni di silenzio. Non c’è nulla, teoricamente, di più silenzioso del cinema: Trieste diventò soggettista e sceneggiatore di film. Intanto seguitava a condurre una sua particolare e singolare esistenza, più notturna che diurna, trasformandosi ogni notte — raccontano i suoi amici — a mezzanotte. da timido e mite scrittore in un misterioso esploratore della Roma delle ore piccole, cercatore di incontri strani, di creature ignote, di donne smarrite nei meandri della città barocca deformata dalla luna. «Esce come un topo». dice Fellini «ti saluta al tocco, ha già un’altra faccia, se ne va, e chi sa dove va, mentre tu vai a letto...». «Insomma», dico io «una specie di dottor Jeckyll buono...». E Trieste respinge queste definizioni con un sorriso rassegnato.

Da questo punto in poi bisogna lasciar raccontare a Fellini come scopri in Trieste il genio comico. Fellini è un umorista, che vede le cose serie da un punto di vista non propriamente serio, la vita essendo per lui una favola allegra e amarognola da rappresentare sullo schermo; e perciò magari non bisogna credergli troppo. Comunque la faccenda andò cosi. Trieste era già stato tentato dalla recitazione. «Pensavo», dice «che il recitare rientrasse nelle mie possibilità». Ancora il gusto di avventure e di esplorazioni inconsuete, insomma. Fellini corregge asserendo che in verità Trieste accettò quella parte (nel film "La via di Guadalupe”), perchè doveva fare il prete e voleva prendersi il piacere di farsi baciare la mano dalle attrici. Certo è che era una parte molto seria. Ma Fellini capita un giorno in proiezione di qualche frammento (il film non è stato mai finito), poi chiama Trieste e gli dice: «La tua vocazioni vera è fare l’attore comico». Trieste prima un po’ s’offende, poiché quella, come dicevamo, è una parte serissima. anzi tragica. Ma poi ci ride su e accetta l’esperimento. Ed eccolo ora protagonista dello "Sceicco bianco".

Ho visto il film, anche se in una edizione incompleta. Penso che un attore del tipo di Trieste, quale appare qui, non si sia mai visto in Italia, almeno dai tempi del muto. L’importante è proprio questo: non so se consapevolmente o no. se per una delle sue solite divinazioni o se per merito della regìa di Fellini, certo è che Trieste sembra davvero far rivivere la tecnica del grande perìodo d’oro del cinema comico muto. La sua recitazione ha quella tonalità esasperata, quel sopr’acuto teso, continuo, che provoca la risata attraverso il brivido. In ogni caso, insisto, qualcosa di totalmente nuovo, di totalmente staccato dalle convenzioni teatrali o dialettali che nutrono il cinema comico italiano attuale. Sarà una rivelazione, son certo, cosi come la satira cinematografica di Fellini diverrà «un termine di confronto per il cinema comico italiano vissuto sino ad oggi allo stato selvaggio». Son parole dello stesso Trieste; il quale, è bene aggiungere, è ben lontano dall’aver vissuto questa sua esperienza alla maniera dilettantistica, piena di sufficienza, di tutte le personalità estranee al cinema che finora al cinema hanno prestato la propria faccia, soltanto per divertirsi. Trieste può essersi divertito sì, ma non in quel senso; voglio dire che ha fatto seriamente una esperienza seria, da professionista; e ne sarebbe molto orgoglioso, se non tremasse sin d’ora dallo spavento all’idea che fra qualche settimana dovrà affrontare il giudizio del pubblico. «Sto peggio», mi dice c molto peggio di quando presentai la mia prima commedia».

Vittorio Bonicelli, «Tempo», 26 gennaio 1952

Faceva il commediografo, ma Federico lo costrinse a fare l’attore. Bravo, anzi bravissimo. Ma lui ha continuato a fuggire il successo. Tanto da dire no anche all’America.

II primo accesso d’angoscia lo colse al telefono al momento di stabilire la data del nostro incontro. Eravamo agli inizi di agosto e lui si preoccupava «perché il 15 doveva andare a trovare dei parenti». «Dica lei», propose. «Faccia lei», risposi io. «Sì, ma è meglio che suggerisca lei», si schermi. «I suoi impegni li conosce lei solo», replicai. Poi presi in mano la situazione e stabilii che ci saremmo visti di lì a due giorni.

La seconda crisi lo assalì quando si trattò di stabilire l’ora. Premise: «A me va bene a partire dal tardo pomeriggio». Stavo per dire, allora ci vediamo alle 18, allorché interruppe: «Tuttavia, se vuole ci possiamo vedere nel primo». E dopo una pausa fece: «Oppure a metà pomeriggio». Ormai senza freni dilagò: «E se per lei è più comodo anche di mattina. O di mattina presto, o tardi». «Ho capito», dissi, «facciamo alle 11». Intervenne: «Ma anche alle 11 meno un quarto». «Le 11», tagliai corto.

La seconda crisi lo assalì quando si trattò di stabilire l’ora. Premise: «A me va bene a partire dal tardo pomeriggio». Stavo per dire, allora ci vediamo alle 18, allorché interruppe: «Tuttavia, se vuole ci possiamo vedere nel primo». E dopo una pausa fece: «Oppure a metà pomeriggio». Ormai senza freni dilagò: «E se per lei è più comodo anche di mattina. O di mattina presto, o tardi». «Ho capito», dissi, «facciamo alle 11». Intervenne: «Ma anche alle 11 meno un quarto». «Le 11», tagliai corto.

La terza crisi d’angoscia, infine, lo attanagliò quando si dovette stabilire il luogo dove avremmo dovuto vederci. Anticipandolo buttai lì: «Dove

vuole lei». Azzardò: «Magari ci vediamo in un bar». Però rimediò subito: «Ma no, ma no», disse come fra sé. Se non fossimo stati d’agosto avrebbe proposto o una biblioteca o, magari, il palazzo di Giustizia. Poi, con voce dolente, annunciò: «Forse è meglio casa mia». «Bene», approvai. Colto il mio entusiasmo, non propose altro è con tono sofferto ripetè: «Sì, forse è meglio la mia casa». Aggiunse: «Vuol dire che libererò un tavolo.

Avessimo raggiunto, come italiani, il benessere con un decennio d’anticipo il volto internazionale della nevrosi avrebbe avuto i lineamenti dell’attore Leopoldo Trieste anziché quelli di Woody Alien. Seduto davanti a un tavolo per tre quarti coperto da fascicoli ingialliti, intervallati da scatole di medicinali, fuori commercio da una quindicina d’anni, anche lui conviene. Tuttavia precisa: «Certo Alien ha la nevrosi della civiltà industriale mentre io possiedo la vitalità del calabrese sano». Poi spiega: «Le forze che hanno mosso la mia esistenza sono state, contemporaneamente, la spinta artistica e

contemplativa e l’impeto verso la vita». Conclude: «Non ho concesso niente alla società, io». Gli domando:

Leopoldo, di quale parte della Calabria è lei?

«Sono di Reggio ma mi piace dire che sono nato a Scilla: intanto perché Scilla è il paese di mia madre e poi perché è omerica».

Ma il cognome non è del Sud?

«La mia famiglia paterna è di Trieste, fors’anche ebrea, certo mitteleuropea. Lo testimonia il mio nome. Io però mi sento calabrese per il candore, per una certa veemenza e anche per l’eros buffo, sgraziato, non saziato, tipico dei calabresi. La mia struttura mentale è, comunque, nordica. Se sento una musica di Ma-hler o se leggo Schnitzler mi esalto».

Che studi ha fatto?

«Quelli classici al Tommaso Campanella di Reggio. Già quando ero ancora studente, qualcuno sosteneva che in futuro ci sarebbe stata una strada col mio nome. So che è antipatico dirlo, ma avevo una disposizione per tutto: una avidità per ogni disciplina della vita e per la vita stessa. Non ero uno nato solo per i libri ma anche per l’aggressione alla vita, per l’erotismo, come ha detto Fellini. Ecco cosa dice di me Fellini...».

Lasci stare quello che dice Fellini di lei. Desidero sapere quello che lei dice di lei...

«Si, però, una premessa la devo fare: mentre io dico che avevo questa aggressione erotica, amorosa, da scrittore, tipo Henry Miller, contemporaneamente mi rendo conto che è una esagerazione. Deve essere chiaro che io faccio dell’ironia su me stesso per prendermi in giro ma anche per inquadrarmi. In Divorzio all’italiana, io scappo con la moglie del barone perché sono un po’ così. Germi, per farmela recitare bene, mi disse: "Leopoldo, nella vita tu le fai sovente queste cose. Perché non le reciti come attore?”».

Torniamo alla sua vita: siamo negli anni del fascismo. Finito il liceo che cosa fa?

«Il grande avvocato Saverio Valentini preconizzava per me una brillante carriera forense e politica. Ma l’istinto mi suggeriva di tenermi libero, di non scegliere niente perché sentivo, come se dimostrato, una disponibilità per tutto. Al momento di scrivere la domanda, davanti alla segretaria dell’università, restai con la penna bloccata alle lettere Le... Legge oppure Lettere? Mi domandavo. Poi d istinto scrissi la seconda. A Roma c’era uno zio che aveva profetizzato per me una grande carriera e sono venuto a Roma».

In che anno siamo?

«Verso il '36, '37. Ma non mi volevo laureare. Sappia, ma non per scriverlo, solo per sua conoscenza personale, che ogni incontro con i professori era un atto d’affetto, d’amore: Gentile, Praz, Sapegno».

Perché non si voleva laureare?

«Perché laurearsi significava avere un cartellino, fare una scelta, mentre io non volevo scegliere, volevo che i binari della mia vita fossero tutti aperti. Ma, costretto a prendere la laurea, improvvisai una tesi in pochi giorni. Il risultato fu che Mario Praz, commentandola in commissione, disse: ”Mi pare che siamo davanti alla nascita d’uno scrittore”. Lesse una pagina, mi diedero il massimo e subito dopo mi assegnarono il premio Corsi».

Leopoldo, com’erano i suoi rapporti col fascismo?

«Io sono un apolitico. Sono una natura libera. Non ho nessuna attitudine alla politica verso la quale non ho molta considerazione. Assisto alle gesta dei politici come se io vivessi in un secolo e loro in un altro».

Penso che nel frattempo sia scoppiata la guerra. Dove si trova lei?

«Sono sotto le armi, ma prima di essere richiamato avevo frequentato il centro sperimentale convinto che il cinema fosse la sirena che avrebbe incantato tutti. C’era anche un coro di belle ragazze».

Come un personaggio brancatiano lei è attratto dalla donna e frequenta il centro per le donne.

«No, per carità, non dica questo se no fotte tutto. Dica che avevo capito che il cinema era l’arte del domani. Non frequento il cinema per diventarne preda. Avevo cominciato a scrivere per il teatro. Già nel '41, Giorgio Venturini aveva letto e dato un giudizio lusinghiero del mio Ulisse Moser. Prima ancora avevo scritto Una notte ai Quattro di Picche e poi Nascerà un uomo. M’ero, dunque, iscritto al centro sperimentale per fare, come uomo di teatro, una incursione nella capitale nemica».

Dunque era militare e aveva frequentato il centro sperimentale.

«E questo fatto, forse, mi salvò la vita. Perché al centro avevo girato uno short che, durante una visita di gerarchi nazisti, tra i quali c’era Goebbels, venne mostrato ed entusiasmò tanto che mi cercarono e mi aggregarono al centro cinematografisti. Io scelsi d’andare in Sicilia perché mi sembrava il posto più sicuro. Invece, proprio in Sicilia, avvenne lo sbarco degli alleati e sotto un bombardamento furioso, che meriterebbe da solo un romanzo, attraversai lo stretto e approdai a Scilla».

E fa il reduce in Calabria?

«No. Un po’ a piedi e un po’ con i treni, sotto le bombe, arrivai a Roma e qui cominciai la mia vita di scrittore. Una vita intensissima. Dovrei scrivere le memorie: ogni coprifuoco era per me un pretesto per intrufolarmi in una casa: cose da scrivere, cose da morire dal ridere».

Col suo rientro a Roma matura, dunque, la sua vena di commediografo. Alle prime tre commedie che cosa segue?

«Il Lago, Racconto d'amore e poi Trio a solo. Un critico, che stimo molto, mi ha scritto una lettera spaventosa. Mi ha detto: "Leopoldo, non toccare una parola; questo è un capolavoro prima di letteratura e poi di teatro”. Ma queste cose lei non le deve scrivere. Certo lei dirà: ma tu me le hai dette. E lo so. È che...».

Allora lei è a Roma...

«E vivo pericolosissimamente. E anche dissennatamente perché non capisco il pericolo. Fino a quel momento avevo scritto opere estrose, simboliche, di fantasia. Ma, influenzato anche da quello che stava accadendo, cambio genere e scrivo Frontiera, la prima commedia che proietta i temi della guerra e con la quale debutto al Quirino».

E quella commedia...

«Fu la mia consacrazione. Quella sera il pubblico non applaudiva, piangeva. Ceranoi grandi: D’Amico, Pandolfi, Costa, Fiocco, Bontempelli e Piovene, i quali spiegavano al pubblico che era nato un autore. Bontempelli parlò di giovane poeta drammatico».

Ma come succede che lui finisce nel cinema?

«Aspetti: dopo Frontiera viene Cronaca, la prima opera sull’olocausto. Bontempelli, nel ’45, scrisse una presentazione talmente laudativa che io stesso l’ho censurata. Quando gli lessi, poi, NN, la settimina opera, mi disse: ”Mi pare di leggere Machiavelli”. Ah, dimenticavo di dire che Frontiera avrebbe dovuto essere data allo Schauspielhaus di Zurigo. Ma non fu possibile. Per 10 mila lire avevo ceduto i diritti a un folle il quale negò l’autorizzazione convinto che gli svizzeri volessero affossare l'opera. Pensi poi che avrei dovuto sceneggiare Cronaca per Renoir».

Renoir? Jean Renoir?

«Sì, ma una serie di contrattempi, di malintesi e anche la censura americana mandarono a monte la cosa. Purtroppo il capitolo delle cose perdute nella mia vita è più importante del capitolo delle cose che ho fatto».

Allora, come arriva al cinema?

«Mentre scrivevo una commedia che s’intitola La Folla, e che non ho mai finito, incontro il regista Paolucci, il quale mi chiede di scrivergli un copione tratto da un libro. Ma le trattative con gli eredi dell’autore vanno a monte e Paolucci è disperato. Per favorire l’amico io butto giù in una settimana un’opera che si chiamava Preludio d’amore e che fu il primo film girato da Gassman, poi premiato a Locarno. Da quel momento diventai soggettista».

Quanti soggetti ha scritto?

«Fatti da me una decina, tra i quali Il cielo è rosso con Zavattini, Gioventù perduta, I fuorilegge, I falsari. Ne firmai un’altra ventina nei quali non ho lavorato. La sceneggiatura non mi piaceva».

Perché dice che non le piaceva sceneggiare?

«Perché è un lavoro in comune, non autonomo come quello dello scrittore. Non era per me. E così cominciai a tirarmi fuori. Dicevo alle società che non me la sentivo di rubare loro i soldi».

Come è diventato attore lo ha scritto Fellini.

«Sì, ma non è andata come dice lui. O almeno io la ricordo in un altro modo».

Comunque lui racconta la faccenda in maniera superba. Dice che stava guardando, a Cinecittà, uno spezzone del film di Dino Bazzani «La via de la Guadalupe»...

«Ecco, la storia di Bazzani è vera...».

La pellicola mostrava un orizzonte sabbioso su cui si muoveva un puntino nero. Il puntino s’ingrandiva, s'ingrandiva, s’ingrandiva e ad un certo momento, sotto un largo sombrero, appariva la concentrata cupezza del suo volto. Fellini dice che scoppiò a ridere e nello stesso tempo realizzò che lei doveva essere lo sposino in «Lo sceicco bianco».

«Devo fare una confidenza che Federico deve accettare».

Fellini è un uomo di spirito.

«Lui non ricorda i fatti. Il nostro incontro avvenne sotto la Galleria Colonna. A quel tempo ero innamorato d’una ballerina barese, un gallinone, un’anfora ambulante, e tutte le mattine mi sedevo al tavolino d’un bar che era un po’ il ritrovo della gente di teatro. Una mattina vedo uno che, seduto a un altro tavolo, si sbraccia per chiamarmi. ”Ehi tu”, fa, "vieni un po’ qui”».

Era Fellini?

«Sì, era Federico, ma io non lo conoscevo. Gli chiesi, a gesti, da lontano, che cosa volesse. E siccome insisteva perché io mi avvicinassi al suo tavolo, non me ne diedi per inteso. Questa storia si ripete per un paio di mattine. Finalmente, il terzo giorno, si alza, si avvicina e mi chiede: ”Ma tu non sei Leopoldo Trieste?” Rispondo: "Sì”. E si presenta: "Mi chiamo Fellini”. Quel giovanottone mi fece subito simpatia. Poi mi disse: ”Sai che scrivi bene?’’. Aggiunse: "Ma che fai qui tutte le mattine? Perché perdi tempo?”. Risposi: "Non faccio niente. Ripasso un po’ la mia vita e ho concluso che ho sbagliato tutto”. "E perché?”, fa lui. Replico: "Nel Sud c’è la convinzione che per conquistare una donna bisogna diventare un uomo di cultura. Per raggiungere questo traguardo, io sono diventato un commediografo”. Fatica sprecata: invece, sarebbe bastato entrare nell’ambiente».

«Sì, era Federico, ma io non lo conoscevo. Gli chiesi, a gesti, da lontano, che cosa volesse. E siccome insisteva perché io mi avvicinassi al suo tavolo, non me ne diedi per inteso. Questa storia si ripete per un paio di mattine. Finalmente, il terzo giorno, si alza, si avvicina e mi chiede: ”Ma tu non sei Leopoldo Trieste?” Rispondo: "Sì”. E si presenta: "Mi chiamo Fellini”. Quel giovanottone mi fece subito simpatia. Poi mi disse: ”Sai che scrivi bene?’’. Aggiunse: "Ma che fai qui tutte le mattine? Perché perdi tempo?”. Risposi: "Non faccio niente. Ripasso un po’ la mia vita e ho concluso che ho sbagliato tutto”. "E perché?”, fa lui. Replico: "Nel Sud c’è la convinzione che per conquistare una donna bisogna diventare un uomo di cultura. Per raggiungere questo traguardo, io sono diventato un commediografo”. Fatica sprecata: invece, sarebbe bastato entrare nell’ambiente».

E il regista che cosa le rispose?

«Mi domandò: ”Ma che, vuoi fare l’attore?”. "L’attore con questa faccia?”, risposi. "No", aggiunsi, "l’attore no. Magari potrei scrivere le poesiole per loro: tipo fatiche d’amore, scintille nel cuore”. Insomma capì che volevo entrare nell’ambientc. E un anno dopo mi chiamò».

Per fare «Lo sceicco bianco»?

«Rimasi incredulo. Mi spiegò: "Guarda che è una parte comica, bella, una cosa che dovrebbe fare Peppino De Filippo”».

E lei che cosa rispose?

«"Comico io?”, domandai. ”Ma io sono un drammaturgo”. Da ingenuone qual ero quasi mi arrabbiai. Ma Fellini mi rassicurò. "Tu”, disse, "puoi fare quello che vuoi”. Pretese che facessimo un provino».

Come venne il provino?

«Federico dietro la macchina mi chiese: "Se tu incontrassi una donna che cosa reciteresti per lei, un’ode?”. Risposi: ”No, un sonetto”. E lui: "Allora recitalo”. Cominciai: "Eri sì dolce, bella e piccolina...”. L’ispirazione mi veniva anche dal suo occhio buono e intelligente che diventava un tutt'uno con l’Arriflex. Ad un tratto perdetti di vista e l’uno e l’altro e mi parve il segno d’una trasfigurazione provocata dalla mia recitazione. Poi guardai bene: preso da un convulso di risa, Federico era scivolato per terra...».

Dopo Fellini viene Rossellini, con «Dov’è la libertà».

«E con Totò. Ero letteralmente terrorizzato. Mi domandavo: "Come andrà a finire?”. Con Fellini avevo scherzato. Ma qui mi hanno fatto un contrattone e devo corrispondere».

Capì, insomma, che...

«Che, scherzando scherzando, mi mettevo a fare l’attore. E poi, per una sorta di gioco spavaldo mi sono ritrovato a recitare in tutto il mondo con celebrità come Laurence Olivier, Maurice Chevalier, Rock Hudson, Jean Gabin, Jennifer Jones».

Rossellini, insomma, le diede la patente di attore. E poi?

«Mi richiamò Fellini. Chiese: "Leopoldo, vuoi fare un film con me?”. Domandai: "Un altro? Che titolo ha?”. E lui: "I vitelloni". Volli sapere di che si trattava. Spiegò: "È una storia di amici. Ci sei tu, c’è Alberto". E io: ”Ti vuoi rovinare?’’».

E poi arriva Germi.

«Che mi affida la parte del pittore in Divorzio all’italiana. La cosa mi parve paradossale perché avrei dovuto fare la parte di uno che scappa con la moglie di Mastroianni. Dissi a Germi: "Ma chi ci può credere?”. Lui replicò: "Ma parli tu che passi la vita in mezzo ai pasticci?”».

E lei campava tra i pasticci?

«Ma si trattava di complicazioni che non coinvolgevano altre persone. Vivevo una vita singolarissima con questo mio erotismo. Immagini un Henry Miller: Tropico del cancro. Come dice Fellini, mi mettevo in macchina e vedevo cose che nessuno mai vedrà. Come Piccard dentro la batisfera. Avevo una vita degna di essere scritta in memorie».

Insomma lei aveva molte...

«Avevo molte storie tutte fantasiose: una a Praga con una slava appassionata, forse masochista. Mi ha salvato la cortina di ferro. Avevo una ragazza al Cairo. Mi muoveva una carica autentica, sana. Di ognuna annotavo la peculiarità. C'era la vedova triste, la musulmana...».

Erano avventure che lei...

«Ma non erano avventure. Erano avventure ma anche elementi di sogno, qualcosa che partiva dalla realtà e poi si librava... Una volta, ad esempio, passo per San Paolo e vedo una ragazza stupenda, una adolescente. La seguo. Ma senza disturbarla. Per ammirazione. Lei s’infila in un portone di via Belsiana. Da allora presi a controllare la strada per vedere come cresceva questa giovane, come si sviluppava».

E come faceva quando doveva lavorare?

«Assoldavo degli emissari che mi mettevano al corrente dell’evoluzione di quel soggetto. Tenevo d’occhio, insomma, la crescita della bellezza nella città. Io non ho vissuto solo per la società ma anche per me. Tutte le volte che potevo mi nascondevo. Avevo, per esempio, una andalusa. Solo il racconto su di lei meriterebbe l’intera intervista».

No, per carità.

«Ecco, io dovevo fare in modo che la mia vita professionale non impoverisse il filone sentimentale».

Leopoldo, lei è un attore che ha sublimato il ruolo del caratterista. Se il cinema italiano fosse stato più attento con lei avrebbe potuto andare oltre. Però mi pare che lei abbia vissuto questo successo con un grande senso di colpa.

«Sì, è vero. Ma non dimentichi che a 28 anni ero rappresentato al Piccolo di Milano. Io ho cominciato l’attività di attore quando ero già uno

scrittore affermato. E, nonostante tutto, accettai di fare la parodia della mia vita in / vitelloni. Poi è accaduto che questa mia figura si sia sovrapposta all’immagine dell’autore rappresentato insieme con Goldoni, e Pirandello. Comprende?».

Certo, è vero. E il cinema è in debito con lei perché non le ha affidato parti di primo attore.

«No, ho fatto parecchie parti di primo attore: Un giorno da leoni di Nanni Loy, poi Momo e altri. Il fatto è che nella mia recitazione c’è forse un fondo culturale che non corrisponde a quanto chiede il mercato. Ecco, forse per questa ragione c’è stata un po’ di resistenza nei produttori. Ma il pubblico mi accetta con la reale intuizione di quello che sono. Certo, un fallimento come Lo sceicco bianco all’inizio ha pesato nell’animo dei produttori. Ma c’è da dire che io ho avuto delle ielle. E poi non bisogna dimenticare il mio carattere. Io non ho voluto né organizzarmi e neppure fare compromessi. Non curo gli affari e non faccio telefonate. Ho una incapacità totale per i vincoli e non voglio perdere un'oncia della mia libertà».

Nonostante tutto è stato scoperto dagli americani, da Coppola.

«Ah sì, è stato fantastico. Francis voleva affidarmi la parte del mafioso che vuole introdurre il Padrino nel mondo della droga. Sì, insomma, l’antagonista di Brando. Studiai pure la parte. La ricordo ancora: I ne-ed a man who has about... Tuttavia i produttori americani optarono per un altro. Coppola ci restò male e quando venne a Roma me lo fece capire. Si scusò e mi offrì la parte che poi venne affidata a Saro Urzì. Io gli risposi che non doveva sentirsi obbligato per quell’impegno andato a monte. Infine, quando cominciò a girare il Padrino numero 2, mi affidò il ruolo del padrone di casa nuovaiorchese esoso. Restò affascinato e mi offrì di firmare un contratto».

Un contratto per restare in America per sempre?

«Sì, per girare gli altri padrini. Era di domenica e partecipavamo ad un party per la fine del film. Coppola mi affidò a De Niro perché mi presentasse ad un certo Léonard. Scivolando tra tavoli di pizza e di pastasciutta, trovammo quest’uomo il quale mi diede un biglietto di visita e mi fissò un appuntamento per il martedì successivo. Dissi: ”È domenica e io dovrei cambiare vita martedì? Macché”. Poi persi pure il biglietto e non ne feci niente».

Prima di Coppola lei aveva lavorato con Stanley...

«...Kramer. Sì, e Kramer si prese per me una ubriacatura. Mi disse: ”Tu devi venire in America. You must do”. E poi anche Billy Wilder».

Il grande Wilder.

«Sì, proprio lui. Venne sul set del Padrino numero 2. Appena mi vide allargò le braccia per stringermi e gridò: "Liopoldo”. Gli dissi: ”Do you know me? Mi conosci? ”. E lui: "No, I dan’t know you. I love you: Non ti conosco, ti amo”. E ripetè il gesto del barone di Sedotta e abbandonata che getta la dentiera».

Leopoldo, quanti film ha girato?

«Da Lo sceicco bianco a Nuovo cinema Paradiso saranno circa 150».

Che cosa pensa di questo cinema italiano?

«Non saprei. Io non seguo. Non vado a vedere i film e non so niente. Ecco, vede, per questo io ho sempre evitato le interviste. Perché non potendo fare delle analisi sono costretto ad esami introspettivi che mi mettono a nudo e mi fanno arrossire».

Sì, è vero, Leopoldo. Io non ho trovato nei nostri archivi una sola intervista...

«Sono stato sempre contrario a concederle. Scappo. Perché finisce sempre male. Io dico cose che, scritte, riportate, diventano enormi, allucinanti, cose delle quali poi mi vergogno. Se non ci si rende conto che molti miei racconti sono sopratono per il vezzo intellettuale di giocare con l’iperbole e con la fantasia, non si capisce niente della mia vita».

Insomma, mi vuole dire che quella che mi ha raccontato è una probabile vita di Leopoldo Trieste?

«Sì, una delle tante».

Filmografia

Attore

Preludio d'amore, regia di Antonio Paolucci (1946)

Lo sceicco bianco, regia di Federico Fellini (1952)

I vitelloni, regia di Federico Fellini (1953)

Lo scocciatore (Via Padova 46), regia di Giorgio Bianchi (1953)

Un giorno in pretura, regia di Steno (1954)

Dov'è la libertà?, regia di Roberto Rossellini (1954)

Un americano a Roma, regia di Steno (1954)

Il coraggio, regia di Domenico Paolella (1955)

Un eroe dei nostri tempi, regia di Mario Monicelli (1955)

Il padrone sono me, regia di Franco Brusati (1955)

Buonanotte... avvocato!, regia di Giorgio Bianchi (1955)

Destinazione Piovarolo, regia di Domenico Paolella (1955)

Il segno di Venere, regia di Dino Risi (1955)

Città di notte, regia di Leopoldo Trieste (1956)

Ritorno alla vita, regia di José Antonio Nieves Conde (1956)

Addio alle armi, regia di Charles Vidor (1957)

Il moralista, regia di Giorgio Bianchi (1959)

I ragazzi dei Parioli, regia di Sergio Corbucci (1959)

Avventura a Capri, regia di Giuseppe Lipartiti (1959)

Tutti innamorati, regia di Giuseppe Orlandini (1959)

Le svedesi, regia di Gian Luigi Polidoro (1960)

Che gioia vivere, regia di René Clément (1961)

Un giorno da leoni, regia di Nanni Loy (1961)

Divorzio all'italiana, regia di Pietro Germi (1961)

La smania addosso, regia di Marcello Andrei (1963)

Il successo, regia di Mauro Morassi e, non accreditato, Dino Risi (1963)

Sedotta e abbandonata, regia di Pietro Germi (1964)

Sedotti e bidonati, regia di Giorgio Bianchi (1964)

Via Veneto, regia di Giuseppe Lipartiti (1964)

Panic Button... operazione fisco!, regia di Giuliano Carnimeo (1964)

Le voci bianche, regia di Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa (1964)

F.B.I. operazioine Baalbeck, regia di Marcello Giannini (1964)

Bianco, rosso, giallo, rosa, regia di Massimo Mida (1964)

Una questione d'onore, regia di Luigi Zampa (1965)

L'ombrellone, regia di Dino Risi (1965)

La ragazza del bersagliere, regia di Alessandro Blasetti (1966)

Una vergine per il principe, regia di Pasquale Festa Campanile (1966)

Spara forte, più forte... non capisco, regia di Eduardo De Filippo (1966)

Gente d'onore, regia di Folco Lulli (1967)

A ciascuno il suo, regia di Elio Petri (1967)

Assicurasi vergine, regia di Giorgio Bianchi (1967)

Il medico della mutua, regia di Luigi Zampa (1968)

La prova generale, regia di Renato Scavolini (1968)

La cintura di castità, regia di Pasquale Festa Campanile(1968)

Escalation, regia di Roberto Faenza (1968)

L'uomo venuto dal Kremlino, regia di Michael Anderson (1968)

Togli le gambe dal parabrezza, regia di Massimo Franciosa(1969)

Il segreto di Santa Vittoria, regia di Stanley Kramer (1969)

Il clan dei siciliani, regia di Henri Verneuil (1969)

The Martlet's Tale, regia di John Crowther (1970)

Le avventure di Gerard, regia di Jerzy Skolimowski (1970)

Pussycat, Pussycat, I love you, regia di Rod Amateau (1970)

Una macchia rosa, regia di Enzo Muzii (1970)

L'asino d'oro: processo per fatti strani contro Lucius Apuleius cittadino romano, regia di Sergio Spina (1970)

Stress, regia di Corrado Prisco (1971)

Darsela a gambe, regia di Philippe de Broca (1971)

La vacanza, regia di Tinto Brass (1971)

Reazione a catena, regia di Mario Bava (1971)

Il sorriso del ragno, regia di Massimo Castellani(1971)

Trastevere, regia di Fausto Tozzi (1971)

Mania di grandezza, regia di Gérard Oury (1971)

Racconti proibiti... di niente vestiti, regia di Brunello Rondi (1972)

Anche se volessi lavorare, che faccio?, regia di Flavio Mogherini (1972)

Una cavalla tutta nuda, regia di Franco Rossetti (1972)

Mafiosi di mezza tacca e una governante dritta, regia di Cy Howard (1972)

Colpiscono senza pietà, regia di Mike Hodges (1972)

Il tuo piacere è il mio, regia di Claudio Racca (1973)

La signora è stata violentata!, regia di Vittorio Sindoni (1973)

A Venezia... un dicembre rosso shocking, regia di Nicholas Roeg (1973)

Viaggia, ragazza, viaggia, hai la musica nelle vene, regia di Pasquale Squitieri (1974)

Amore mio non farmi male, regia di Vittorio Sindoni (1974)

L'ammazzatina, regia di Ignazio Dolce (1974)

Fischia il sesso, regia di Gian Luigi Polidoro (1974)

Commissariato di notturna, regia di Guido Leoni (1974)

Il Saprofita, regia di Sergio Nasca (1974)

Il padrino - Parte II, regia di Francis Ford Coppola (1974)

I baroni, regia di Gian Paolo Lomi (1975)

Son tornate a fiorire le rose, regia di Vittorio Sindoni (1975)

Due cuori, una cappella, regia di Maurizio Lucidi (1975)

Roma drogata la polizia non può intervenire, regia di Luciano Marcaccini (1975)

Vergine, e di nome Maria, regia di Sergio Nasca (1975)

Lezioni private, regia di Vittorio De Sisti (1975)

Perdutamente tuo... mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe, regia di Vittorio Sindoni (1976)

Lezioni di violoncello con toccata e fuga, regia di Davide Montemurri (1976)

L'uomo di Corleone, regia di Duilio Coletti (1977)

Il giorno dell'Assunta, regia di Nino Russo (1977)

L'albero della maldicenza, regia di Giacinto Bonacquisti (1979)

Caligola, regia di Tinto Brass (1979)

Black Stallion, regia di Carroll Ballard (1979)

Piedone d'Egitto, regia di Steno (1980)

Il marchese del Grillo, regia di Mario Monicelli (1981)

Piso pisello, regia di Peter Del Monte (1982)

Malamore, regia di Eriprando Visconti (1982)

Trenchcoat, regia di Michael Tuchner (1983)

Enrico IV, regia di Marco Bellocchio (1984)

Passaporto segnalato, regia di Sergio Martino (1985)

Momo, regia di Johannes Schaaf (1986)

Il nome della rosa, regia di Jean-Jacques Annaud (1986)

Il coraggio di parlare, regia di Leandro Castellani (1987)

Don Bosco, regia di Leandro Castellani (1988)

I giorni randagi, regia di Fabio Ottoni (1988)

Nuovo cinema Paradiso, regia di Giuseppe Tornatore (1988)

Stradivari, regia di Giacomo Battiato (1988)

I promessi sposi, regia di Salvatore Nocita (1989)

Il sole buio, regia di Damiano Damiani (1990)

Viaggio d'amore, regia di Ottavio Fabbri (1990)

Italia Village, regia di Giancarlo Planta (1994)

Il giudice ragazzino, regia di Alessandro di Robilant (1994)

L'uomo delle stelle, regia di Giuseppe Tornatore (1995)

Ojos de amatista, regia di Roberto Aguerre (1996)

Marianna Ucria, regia di Roberto Faenza (1997)

Il manoscritto del principe, regia di Roberto Andò (2000)

Il commissario Montalbano (episodio Il cane di terracotta), regia di Alberto Sironi (2000)

Il consiglio d'Egitto, regia di Emidio Greco (2003)

Regista

Città di notte (1958)

Il peccato degli anni verdi (1960)

Sceneggiatore

Lebbra bianca, regia di Enzo Trapani (1951)

Autore teatrale

N.N. 1947 (debutto al Teatro delle Arti di Roma)

La frontiera, luglio 1945, (debutto al Quirino di Roma)

Cronaca, 1948 (debutto all'Excelsior di Milano), da cui, nel 1953, sarà tratto Febbre di vivere di Claudio Gora

Riconoscimenti

Nastri d'argento

Migliore attore non protagonista 1965

Migliore attore non protagonista 1985

Migliore attore non protagonista 1996, Laruffa editore, 2013

David di Donatello

Miglior attore non protagonista 1996 per L'uomo delle stelle

Riferimenti e bibliografie:

Enzo Magrì, «Europeo», n.27, 14 settembre 1990