Arte antica di Totò: l’articolo di Aldo Paladini su «Tempo» (1941)

Tra Commedia dell’Arte e varietà

Totò tra Commedia dell’Arte e varietà: la maschera del “gagà”

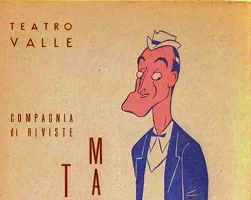

Ci ricordavamo di lui quella sera, dopo averlo visto traversare il palcoscenico del Valle quasi per il suggerimento di un’ipnosi, o volteggiare con un'aria estatica e svagata intorno alla figura vampiresca della Magnani, come il simbolo vivente di un’antichissima vocazione comica.

Non si trattava più di Totò e tanto meno del marchese Antonio De Curtis, ci pareva di capire chiaramente mentre affacciati allo scavo dell’Argentina — dove ci aveva portato la nostra passeggiata notturna — lasciavamo che l’occhio vagasse sulle colonne di tufo dei templi repubblicani; quell'omettino magro ed elettrico, perpetuamente animato da un’imperativa cadenza interna, ci appariva assurdo nella sua comune entità di uomo della strada, ma perfettamente reale e giustificabile nella sua entità astratta di continuatore di una tradizione e di uno schema mentale.

La malinconia di Totò è bene evidente quando raffigura i tipi spiritualmente poveri, coloro che si sono sperduti lungo il corso degli anni.

La malinconia di Totò è bene evidente quando raffigura i tipi spiritualmente poveri, coloro che si sono sperduti lungo il corso degli anni.

Una mossetta caratteristica di Totò, che desta l'ilarità anche in coloro che l’hanno vista cento, mille volte: il passo di valzer a piè fermo.

Una mossetta caratteristica di Totò, che desta l'ilarità anche in coloro che l’hanno vista cento, mille volte: il passo di valzer a piè fermo.

Era lui a staccarsi dagli affreschi delle tombe del Pulcinella e degli Auguri a Tarquinia, ricreando i lazzi e la mimica di quei singolari personaggi in cappuccio ed abito a toppe, mentre lo guardavamo involarsi come un lemure della scena, in un modo funebre ed aereo; e ancora lui a ripetere ed arricchire il gioco ritmico degli Zanni e degli Arlecchini, la continua invenzione di quelle sagome asessuali e disossate.

Totò ha raccontato una delle sue popolari barzellette ad Anna Magnani ed ora danza, mentre il Maestro attacca una musichetta leggera...

Totò ha raccontato una delle sue popolari barzellette ad Anna Magnani ed ora danza, mentre il Maestro attacca una musichetta leggera...

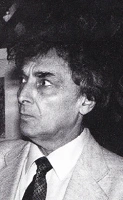

Totò «in borghese» studia la rivista: è il Marchese Antonio De Curtis che prepara le battute, le storielle, gli atteggiamenti che poi come Totò dovrà rifare sulla scena davanti a mille persone.

Totò «in borghese» studia la rivista: è il Marchese Antonio De Curtis che prepara le battute, le storielle, gli atteggiamenti che poi come Totò dovrà rifare sulla scena davanti a mille persone.

E’ che l’arte di Totò scende in linea diretta da quei rami, o meglio fa parte senz’altro di quel tronco; e il suo inserirsi nella tradizione deriva, prima e al di fuori di ogni richiamo della cultura, dal senso tutto mediterraneo di una comicità intesa specialmente come fatto motorio, come inversione istintiva e continua delle leggi della statica e dell’equilibrio, cioè dell’armonia nel movimento. Le sue celebri apparizioni e scomparse a collo teso e ginocchia piegate rappresentano il contrario giusto di quanto si comprende comunemente nel concetto di danza: qualche cosa come una danza classica a rovescio. Può sembrare che si tratti.

Eccolo mentre prova: è esterrefatto per il colpo di grancassa che lo ha sorpreso mentre si preparava a danzare ed è rimasto inchiodato come per incanto. Sarà la cornetta che infine lo libererà.

Eccolo mentre prova: è esterrefatto per il colpo di grancassa che lo ha sorpreso mentre si preparava a danzare ed è rimasto inchiodato come per incanto. Sarà la cornetta che infine lo libererà.

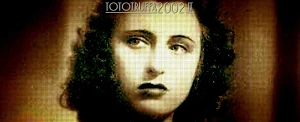

E’ tornato nuovamente nella vita privata: il viso un po' fantomatico di Totò ha una mobilità di espressione che forse talvolta sorprende e imbarazza anche il suo stesso impeccabile proprietario

E’ tornato nuovamente nella vita privata: il viso un po' fantomatico di Totò ha una mobilità di espressione che forse talvolta sorprende e imbarazza anche il suo stesso impeccabile proprietario

in altre parole, di un contrappunto esemplare: dove l’esigenza di stilizzazione e di artificio meccanico che è tanta parte del Comico viene portata senza volere alle sue estreme conseguenze, attraverso un minuto collegamento di proporzioni sbagliate (ma tutte naturalmente nello stesso senso) che l’occhio coglie nella loro risultante di grottesca. Per questo l’obbiettivo del fotografo, che di un simile sovvertimento può fissare solo aspetti parziali e quindi necessariamente privi del ritmo capovolto che lo giustifica, è il naturale nemico di Totò; mentre la macchina da presa, utilizzata per lui sinora in modo tanto inadeguato quando non addirittura in contrasto con le sue più vere possibilità potrà precisare e moltiplicare i motivi di un’arte ricca di estri e di suggerimenti.

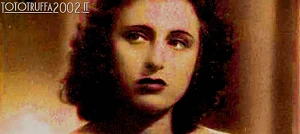

Pare un ragazzo romantico, il pittore di Bohème: questa volta i suoi occhi hanno perso lo sguardo sconsolato e ridono senza ironia, senza rimpianti.

Pare un ragazzo romantico, il pittore di Bohème: questa volta i suoi occhi hanno perso lo sguardo sconsolato e ridono senza ironia, senza rimpianti.

Totò quando sì trucca prova nuove espressioni, pare qualche volta che egli voglia divertire o spaventare se stesso, pare voglia cercare un altro Totò.

Totò quando sì trucca prova nuove espressioni, pare qualche volta che egli voglia divertire o spaventare se stesso, pare voglia cercare un altro Totò.

E, soprattutto, Totò non è un attore che debba ridere necessariamente ed in ogni occasione. Chi l’abbia visto nel suo numero del gagà, ad esempio, sa benissimo che senso di freddo e malinconico sgomento spiri da quella piccola figura in giacca bianca e cappelluccio schiacciato, un senso quasi tragico nell’evidenza rappresentativa con la quale è rilevata la miseria umana del personaggio, la sua fatuità, l'irrimediabile angustia del suo mondo e delle sue ambizioni.

Totò in una delle sue più popolari macchiette, quella del «gagà». Qualcuno rìde quando lui sì presenta, ma Totò non crea queste caricature per divertire leggermente il pubblico, ma per fissare con acuto senso di ironìa quelle osservazioni sull’umanità che egli vien facendo fuori del teatro, a contatto con la vita di tutti.

Totò in una delle sue più popolari macchiette, quella del «gagà». Qualcuno rìde quando lui sì presenta, ma Totò non crea queste caricature per divertire leggermente il pubblico, ma per fissare con acuto senso di ironìa quelle osservazioni sull’umanità che egli vien facendo fuori del teatro, a contatto con la vita di tutti.

Una maschera che ricorda quelle del teatro antico, una maschera forte, terribile che Totò anima con mille espressioni mutevoli e rapidissime.

Una maschera che ricorda quelle del teatro antico, una maschera forte, terribile che Totò anima con mille espressioni mutevoli e rapidissime.

Nella rapida serie di gesti e di atteggiamenti coi quali Totò raccoglie di- nascosto il mozzicone di sigaretta buttato via con negligenza un attimo prima di fronte a una donna, c’è odore di cavernose camere ammobiliate, di piccoli affari poco puliti, di pomeriggi oziosi trascorsi al caffè in discorsi vuoti e sciatti, di una moralità generalmente dubbia. Certamente queste cose non hanno niente a che fare con Eschilo e Shakespeare, ma è altrettanto vero che sono materia sulla quale ridere (o per lo meno ridere con abbandono e giovialità) sarebbe in tutti i sensi fuori luogo.

Aldo Paladini, «Tempo», anno V, n.130, 27 novembre 1941

|

| Aldo Paladini, «Tempo», anno V, n.130, 27 novembre 1941 |

🎭 Conclusioni

L’articolo «Arte antica di Totò» illumina la maschera del gagà, la mimica fulminea e le radici popolari dell’attore, tra Commedia dell’Arte e varietà a Roma accanto ad Anna Magnani. Una lettura che unisce storia del teatro e biografia artistica di Totò, restituendo la sua malinconia dietro la risata e il ruolo nella tradizione comica italiana.