Domenico Modugno, dall'urlo alla lirica

Con questo “Tommaso d’Amalfi” Eduardo De Filippo e Modugno hanno creato una vera e propria opera comica popolare e colta insieme, i romani hanno applaudito come se fosse tornato Puccini

Roma, ottobre

Mercoledì scorso, alle undici di sera, mi trovavo nel camerino di Domenico Modugno, al Teatro Sistina. "Tommaso d’Amalfi”, la commedia musicale di Modugno e Eduardo De Filippo (regista ed autore del testo) era alla seconda rappresentazione: da poco era finito il primo tempo. Il cantante, con un accappatoio buttato sulle spalle nude, sembrava preoccupato. «Che fa il pubblico in sala?» mi ha domandato, «Sembra deluso» ho risposto. E ho aggiunto: «La gente s’aspettava di ridere. non immaginava certo di trovarsi di fronte ad una cosi fedele ricostruzione storica». Modugno ha avuto allora uno scatto d’ira ed ha esclamato: «Se vogliono ridere, vadano a vedere Totò: questa è una storia seria». Mi sono guardato intorno cercando il volto di Eduardo, il più tetro fra quanti si trovavano nel camerino del cantante: ma l’attore si è limitato a stringere la mia mano e poi ad allontanarsi rapidamente. proprio nell'atteggiamento di chi non ha nessuna voglia di parlare con un giornalista. In fondo, il freddo atteggiamento che il pubblico delle prime due sere aveva conservato di fronte alle avventure di Masaniello dipendeva anche dal tipo di teatro in cui ci trovavamo: da 14 anni, il "Sistina” è infatti il tempio della rivista, con gambe nude, battute comiche e trame esigue. Pochi fra gli spettatori avevano acquistato il biglietto sapendo di dover rinunciare alle gambe nude, alle risate facili, ad un umorismo spesso venato di pornografia.

Squilla la campana che chiama gli attori in scena per il secondo tempo e Modugno mi lascia. "Tommaso d’Amalfi” è, dal punto di vista economico, l’impresa più faticosa della sua carriera. Nove mesi di lavoro per comporre le musiche, 50 giorni di prove. 120 milioni spesi per andare in scena, 127 persone sul foglio paga giornaliero, i calcoli sono presto fatti: per andare pari Modugno dovrà incassare, in otto mesi di rappresentazioni, più di 2 milioni al giorno. Alla prima rappresentazione assoluta, i romani hanno portato al botteghino del "Sistina” 4 milioni 900 mila lire; la sera dopo 2 milioni e duecento. Sono cifre discrete: le reazioni degli spettatori e dei critici rendono tuttavia incerte le prospettive economiche future. A fianco della porticina d’ingresso al palcoscenico sta appeso l’ordine del giorno per domani: alle 17 l’intera compagnia è convocata in teatro ”per tagli allo spettacolo”.

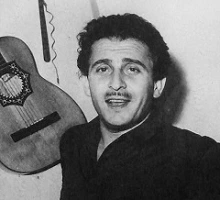

Eduardo De Filippo, autore del testo e regista di "Tommaso d’Amalfi” insieme a Domenico Modugno, autore delle musiche oltre che protagonista, al Teatro Sistina di Roma. La rivelazione del grandioso spettacolo è Liana Orfei che, nella parte della moglie di Masaniello, Bernardina, ha dimostrato di essere ben capace di reggere l’impegnativa prova del palcoscenico. Tra gli altri attori sono Giustino Durano, nella parte del viceré, Annamaria Di Giulio, la vice-regina, e i comici Franchi e Ingrassia. Le scene e i costumi sono di Maurizio Chiara, le coreografie di Dall’Ara.

Eppure. 'Tommaso d’Amalfi" si presenta come uno sforzo in gran parte riuscito. La musica è intensa e suggestiva, anche se le canzoni non sembrano troppo orecchiabili; i costumi efficaci (ed anche curati: quelli dei nobili costano più di 400 mila lire l’uno); i balletti gradevoli; la recitazione, dei protagonisti e dei caratteristi, su un continuo piano di dignità. E allora, cosa rimproverare allo spettacolo? Forse una certa mancanza di quella volgarità che il pubblico sembra ormai sicuro di trovare nei film e nelle commedie italiane?

In realtà, è soprattutto il testo di Eduardo a sorprendere la gente semplice. Gli spettatori italiani conoscono ormai abbastanza bene il teatro di Eduardo per rendersi conto di trovarsi di fronte alla commedia meno "eduardiana” di tutte. Sembra quasi che il grande commediografo napoletano si sia avvicinato alla figura di Masaniello con quel rispetto e timore, quasi reverenziali, che certe persone rozze e incolte hanno per i protagonisti della storia. Ora, è certo che Eduardo non è nè rozzo nè incolto: eppure, non ha saputo violentare il personaggio che aveva fra le mani fino a renderlo moderno e neppure violentare se stesso inserendosi di prepotenza in un mondo di 300 anni fa. Ne è venuto fuori un testo dove l’azione corale non ha abbastanza sangue per mostrarsi protagonista assoluta, ma è comunque abbastanza invadente per soffocare le personalità di Masaniello, di Bernardina, del Viceré, di Perrone e degli altri personaggi di primo piano. Eduardo non ha saputo scegliere: poteva, per esempio, scrivere una delle sue commedie napoletane moderne per poi appiccicare ai personaggi i nomi di quelli della rivolta di Masaniello. Questa sarebbe stata la soluzione più facile, anche se la meno ambiziosa ma Eduardo l’ha scartata immediatamente. Da troppi anni, più di 10, il grande autore napoletano si portava appresso l’idea di ricostruire gli ultimi giorni di Masaniello. Aveva letto e consultato tutti i documenti possibili, le cronache e i resoconti storici, quelli dell’epoca e quelli scritti più tardi. Aveva perso le notti sulle pagine di Croce, Capuana, Capecelato, Caravaglios ecc.

M’è capitato di pensare, mentre in platea assistevo al gioco scenico di Modugno, di Giustino Durano, di Carlo Tamberlani. di Liana Orfei e degli altri attori, che in fondo i veri autori di 'Tommaso d’Amalfi” sono più che Eduardo, i Croce. i Capuana, i Caravaglios e gli altri. Solo così è spiegabile la timidezza con cui Eduardo ha affrontato il personaggio di Masaniello. Finché si trattava di piegare alle sue esigenze di uomo di spettacolo un personaggio reale come Masaniello. Eduardo ce l’avrebbe senz’altro fatta. Ma quando Masaniello s’è presentato in compagnia di Benedetto Croce e degli altri storici e filosofi, Eduardo s’è lasciato vincere dalla propria timidezza. E s’è messo a tavolino, per scrivere una commedia, con la preoccupazione preponderante di non tradire la verità storica. Eduardo probabilmente sapeva già. mentre scriveva, dei pericoli che stava correndo. Ha infatti dettato, qualche mese fa, queste frasi per illustrare il programma: «Comporre un’opera teatrale, traendo la trama da un fatto storico, già di per se stesso tanto complesso e per giunta tramandato fino a noi da voci e documenti così contrastanti fra loro, non è un compito semplice, ve lo assicuro. Se poi si tiene conto che 'Tommaso d’Amalfi” doveva essere presentato al pubblico italiano, il quale entra tardi a teatro, se ne vuole andare presto e pretende uno spettacolo lungo, c’è da mettersi le mani nei capelli».

Il sipario si alza sulla Napoli del 1647, una città sotto il dominio spagnolo e governata da un viceré con poteri di monarca assoluto. Il popolo è vessato da una pioggia di tasse e di gabelle che inaspriscono una già atroce miseria. Una nuova tassa sulla frutta, principale alimento della povera gente, è l’occasione per cui il malcontento si tramuta in azione e rivolta. A capo dei rivoluzionari è un pescivendolo di Amalfi, Tommaso Aniello, detto Masaniello che in poche ore diventa padrone della città. Il viceré si vede costretto a cedere, o almeno a mostrarsi più arrendevole. I rivoluzionari gli chiedono la pergamena con cui Carlo V aveva stabilito quali e quante dovevano essere le gabelle imponibili al popolo. Il viceré chiama un pittore, fa falsificare una pergamena e la invia a Masaniello, tramite il duca di Maddaloni "allo scopo di screditare il duca stesso agli occhi del popolo”. Masaniello, che fino a quel momento si era limitato ad incendiare le case di quelli che più opprimevano il popolo, si trasforma in un uomo feroce e sanguinario, pronto a condannare a morte chiunque. Subisce però ancora il fascino dei nobili e del re di Spagna, ed è facile per il viceré portarselo a corte, vestirlo d’argento, coprirlo d’onori: viene cioè spinto sulla strada dell’impopolarità. La voce che Masaniello è diventato pazzo fa presto a correre per Napoli e il pescivendolo d'Amalfi viene così ucciso il 16 luglio, 10 giorni dopo l’inizio della rivolta.

Cosa hanno voluto fare Modugno ed Eduardo con questa vicenda? Gli stessi autori erano incerti sulla definizione, sull’etichetta d’appiccicare allo spettacolo. Forse "Dramma melodico” sarebbe stata l'indicazione più adatta: Modugno. però, avrebbe preferito chiamarlo 'Teatro epico musicale”. In realtà, sul palcoscenico del "Sistina” s’è visto qualche cosa che. di volta in volta, assomiglia ad un’operetta, ad un’opera buffa, ad un dramma popolare napoletano e perfino, in , qualche punto, alla commedia dell’arte.

Mino Guerrini, «Tempo», anno XXV, n.43, 26 ottobre 1963

|

| Mino Guerrini, «Tempo», anno XXV, n.43, 26 ottobre 1963 |