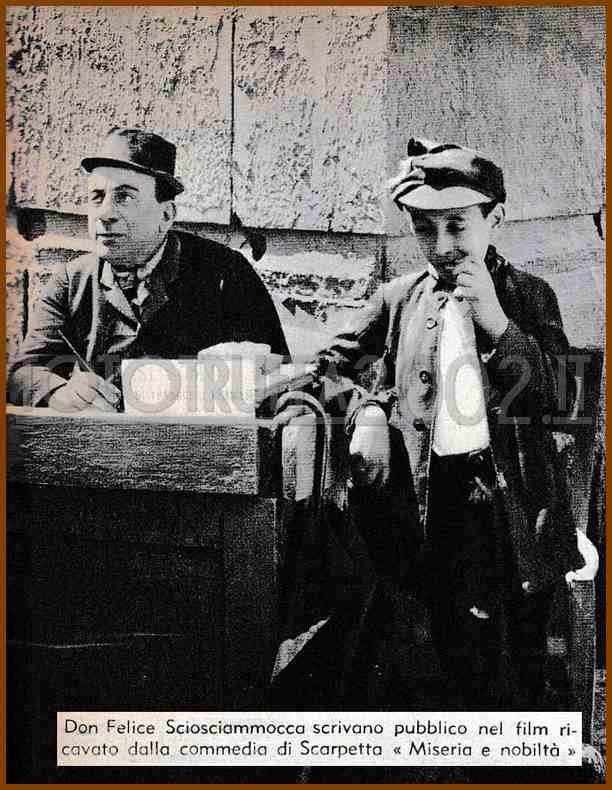

25 anni fa moriva a Napoli Don Felice Sciosciammocca

Venticinque anni fa — il 29 novembre 1925 — spariva dalla scena della vita un grande comico napoletano, Edoardo Scarpetta, c moriva con lui l’ultima delle maschere italiane: Don Felice Sciosciammocca.

In un libro scritto qualche anno fa, ma pubblicato pochi mesi addietro, si parla con ammirazione e con tenerezza filiale di Don Felice Sciosciammocca. F. chi ne parla è la figlia del famoso comico napoletano, Maria Scarpetta, scomparsa anch'essa, immaturamente, poco prima che il libro vedesse la luce. Questo «Felice Sciosciammocca mio padre» (Morano editore, Napoli) non è una biografia. Nelle sue pagine Edoardo Scarpetta rivive per episodi e scorci. La storia della sua vita, che egli stesso raccontò allo scadere del secolo scorso nel volume «Dal San Carlino ai Fiorentini», a cui Benedetto Croce non disdegnò dare una prefazione, è molto più vasta e meriterebbe, forse, di essere raccontata di nuovo da uno storico e da un critico del nostro teatro, per fissare un’epoca e certi caratteristici aspetti dell’eccezionale artista che seppe creare una curiosa maschera e per quarant’anni attraverso di essa suscitò irrefrenabili ondate di riso. Porche Edoardo Scarpetta un eccezionale comico fu veramente, e in lui fu anche una certa bella audacia rinnovatrice, pensata e posta in atto.

Dice Salvatore Di Giacomo nell’ultimo capitolo della sua Cronaca del Teatro San Carlino: «Edoardo Scarpetta, figlio di buona famiglia, come si dice tra’ comici per dir di chi non è nato da comici, era entrato nella compagnia del San Carlino al 1869: nato al 13 di marzo del 1854, egli aveva allora quindici anni. Le sue prime armi le aveva fatte alla Partenope e, nella farsa napoletana Feliciello Sciosciammocca mariuolo de 'na pizza, una sera, in quel teatrino popolare di via Foria, gli era capitato di recitare davanti all’impresario Giuseppe Maria Luzi e al guappo Raffaele di Napoli. Così Luzi lo prese al San Carlino; gli assegnò 17 lire al mese e gli fece sottoscrivere un contratto col quale il giovane attore s’obbligava, tra l’altro, di ballare, sfondare, volare, fornirsi di basso vestiario all’oltramontana, tingersi il volto, essere sospeso in aria e cantar ne’ cori».

Non era compito da poco quello che, ai termini del curioso contratto, non soggetto allora a norme e vigilanza sindacali, il giovane Scarpetta si impegnava di assolvere: ma — ce lo attesta lo stesso Di Giacomo — egli era volenteroso, paziente e soprattutto innamorato del teatro. In lui c’era una singolare spontaneità e c’erano qualità comiche. Solo che non gli davano modo di manifestarle, perchè quasi sempre gli facevano recitare piccole parti drammatiche dalle quali non riusciva a cavare i piedi. Tuttavia, accanto ad Antonio Petito, il grande Pulcinella napoletano, Edoardo Scarpetta riuscì a sostenere qualche volta ancora il ruolo di Feliciello, e questa sua macchietta cominciò ad affermarsi nelle simpatie del pubblico e ad acquistare una certa notorietà all’ombra di Pulcinella, che dominava e riempiva la scena. Ma una sera del 1876 Antonio Petito, mentre recitava La dama bianca, verso la fine, ad un tratto, si alzò la maschera, emise un grido straziante, traballò e cadde esanime in mezzo ai compagni: Totonno era morto, e con lui era morto Pulcinella.

Il San Carlino decadde rapidamente. Dopo aver trascinato la sua decrepitezza di centocinquanta anni in una alternativa di risvegli e di abbandoni, dovette, nel 1880, chiudere le porte. Ma di lì a pochi mesi Napoli apprendeva che il popolarissimo teatro dii Piazza del Castello stava per riaprirsi interamente rinnovato ed abbellito, con una compagnia diretta da Edoardo Scarpetta.

Edoardo Scarpetta aveva la testa piena di idee e di buoni propositi, ma la borsa vuota. Tuttavia era riuscito a trovare un mecenate, che gli aveva imprestato 5.000 lire, e con queste aveva provveduto ai restauri del San Carlino e ai necessari anticipi ai suoi scritturati, arrivando, senza un centesimo in tasca, alla prima rappresentazione, in cui figurava la commedia Il cavaliere Don Felice Sciosciammocca direttore d’una compagnia comica. La riapertura del piccolo teatro di Piazza del Castello fu un avvenimento. Su quelle scene dove per tanto tempo aveva imperato Pulcinella, quella sera il giovane Scarpetta portò un personaggio che i napoletani avevano già incontrato in certi ritrovi della città e più ancora nella provincia: Don Felice Sciosciammocca. Cioè uno di quei tipi popolari che l’istinto crea e la ragione abbatte a mano a mano che il pensiero si sgomitola dalle sue fascie; tino di quei tipi che sfuggono a qualsiasi analisi perchè l’arte non li ha improntati del suo forte stampo e rimangono qualche cosa che non è tutto reale, nè tutto ideale: per metà uomini e metà burattini, idoli della plebe finché essa non li abbandona e li dimentica.

Mutati i tempi e i gusti del pubblico, Pulcinella aveva cambiato spirito, abito e linguaggio; si era imborghesito ed era diventato Sciosciammocca. Ecco tutto. E poiché la vecchia e la nuova maschera insieme non avrebbero potuto vivere sullo stesso palcoscenico, toccò a Pulcinella di fare le valigie, e Don Felice rimase padrone assoluto del campo.

il successo rapido e clamoroso di Scarpetta parve a qualcuno il colpo di scure dato alla intarlata trabaccola delle vecchie tradizioni e quasi quasi una rivolta contro le viete usanze; comunque, una guerra dichiarata alle maschere. Solo che a Scarpetta mancava un repertorio, ed a questo egli pensò di rimediare fabbricandoselo un po’ con materia sua e molto con merce d’importazione, riducendo cioè per le scene partenopee le più chiassose farse del teatro posciadistico parigino. Il che gli valse, col consenso popolare, una campagna piuttosto aspra da parte di alcuni scrittori e critici della sua città (Federico Verdinois, Salvatore di Giacomo, Roberto Bracco, Aniello Castagliola ed altri), i quali, pur lodandolo per aver ingentilito il palcoscenico napoletano e per aver purificalo il linguaggio di certe grossolanità e di certi manierismi, gli rimproveravano la sostanza del suo teatro, preso per tre quarti a prestito fuori non soltanto della Campania, ma anche d’Italia.

Edoardo Scarpetta difese naturalmente l’arte sua e il suo programma, tanto più che questo frattanto gli aveva procurato così ingenti guadagni da permettergli di recarsi al teatro in una elegante carrozza padronale e di fabbricarsi un palazzo nel rione Principe Amedeo, uno dei quartieri più aristocratici della città. Ma l’idea di dar vita ad un teatro popolare più elevato e tipicamente napoletano, quale lo auspicavano i suoi critici, dovette in un certo momento sorridergli, se nel 1888 scrisse e mise in scena, al Fondo, quella Miseria e nobiltà che fu accolta con tanto e così duraturo successo c provò che la verità trova sempre buon posto sulla scena e che egli, autore ed attore, era uomo di tale ingegno da poter scrivere commedie che fossero per verità e sana comicità delle felici riproduzioni della vita del popolo napoletano.

Don Marzio, «Teatro», anno II, n.23, 15 dicembre 1950

|

| Don Marzio, «Teatro», anno II, n.23, 15 dicembre 1950 |